未来主義

“未来主義”という言葉をググってみると、「未来派」というコンテンツが出てきます。

20世紀初頭のイタリアで興った前衛芸術運動なんだそうですが、ぼくが本テキストで語りたいこととはトピックがズレます。

ここで語りたいのは「お金の話」。

「主義」いうのはイデオロギーのこと。資本“主義”や社会“主義”と同じコンテクスト。

未来主義とは何か。

未来には無限の可能性があるという考え方。

未来に無限の可能性があることを前提に組み立てられた社会および経済の体系。

資本主義と科学万能主義が未来主義の両輪。

「きみたちの未来には無限の可能性がある」

現代社会に棲息する人間ならば、まず例外なく誰しもが目にしたり耳にしたりしたことがある言葉。社会的な地位とやらを獲得して、オーディエンスよりも一段高い場所から発言する機会に恵まれる者ともなれば、積極的に発する言葉。歌にもよく謳われる。

でも、みんな、薄々気がつき始めている。

もはや、薄々どころではないかもしれない。

ほぼ確信しているけれど口には出せない、くらいにはなっている気がします。

『この世界の片隅に』のTVドラマ版が好評のうちに最終回の放映を終えたというニュースが2、3日前にあったと記憶していますが(ぼくはTV版は観ていませんが)、そこにも似たような「空気」があったはず。

「日本は戦争に負ける」と薄々、あるいははっきり察していても、簡単に口にはできない。今日、「大本営発表」というと嘘とほぼ同義語だけれど、「無限の可能性」という言葉も、「日本は勝つ」と同様の嘘だということが明白になりつつある。

なのに、社会的立場なんかがあったりすると、なおのこと、口にできない。大本営発表は「國體(軍国主義)」の維持に不可欠――もはや行き詰まりが察せられているからこそ――な嘘。

日本の軍国主義がかつてそうだったように、人類社会の体勢も同様の事態に瀕している。だからこそ「嘘」を唱えないとやっていけない。嘘だと知りつつ自分を騙そうとする呪文。強迫観念と言い替えてもいい。

資本主義の限界はほとんどの者が感じているのに、限界の超え方が見えない。見えない原因は、適切な言葉がないからです。

資本主義は未来主義。

資本主義は未来に無限の可能性があることを前提に組み立てられている。けど、その前提は虚構に過ぎません。そして、その虚構が剥がれつつある。

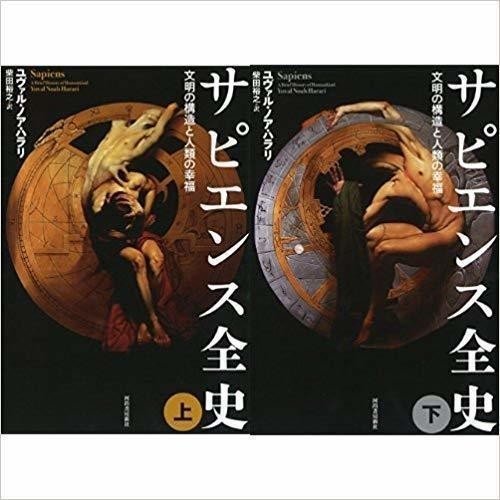

ユヴァル・ノア・ハラリ著の『サピエンス全史』。

日本版では上下2巻に分かれていますが、その下巻に未来主義の始まり始まりが記されています。ただし、「未来主義」という名辞は使われていない――ぼくの造語なので当然なのですが。

『サピエンス全史』では、それは“科学革命”という呼び名で記されています。第14章の「無知の発見と近代科学の成立」がそのチャプターです。

「無知の発見」とは秀逸な表現であり、素晴らしい発見です。このハラリ氏の「発見」によって、「科学は『無知の発見』があって、無知を前提にしているからこそ発展した」という歴史的真実をぼくたちはリアルに間接体験することができるようになりました。

すなわち科学とは「無知主義」の成果です。

成果をあげているからこそ「主義」は正統性を持つに至る。

日清・日露戦争の戦勝が日本の軍国主義に正統性を与えたのと同様に。

無知な人

人類は少なくとも認知革命以降は、森羅万象を理解しようとしたきた。私たちの祖先は、膨大な時間と労力をつぎ込んで、自然界を支配する諸法則を発見しようとした。だが、近代科学は従来の知識の伝統のいっさいと3つの重大な形で異なる。

a 進んで無知を認める意志。

近代科学は「私たちは知らない」という意味の「ignoramus」というラテン語の戒めに基づいている。近代科学は、私たちがすべてを知っているわけではないという前提に立つ。それに輪をかけて重要なのだが、私たちが知っていると思っている事柄も、さらに知識を獲得するうちに、誤りと判明する場合があることも、受け容れている。いかなる概念も、考えも、説も、不可侵神聖ではなく、異議を差し挟む余地がある。

b 観察と数学の中心性

近代科学は無知を認めた上で、新しい知識の獲得を目指す。この目的を達するために、近代科学は観察結果を収拾し、それから数学的ツールを用いてそれらの観察結果を結びつけ、包括的な説にまとめ上げる。

c 新しい力の獲得

近代科学は、説を生みだすだけでは満足しない。近代科学はそれらの説を使い、新しい力の獲得、特に新しいテクノロジーの開発を目指す。

「進んで無知を認める意志」の背景を支えるのは、その意志が成果をもたらしたという「現実」です。この「現実」があったからこそ「私たちがすべてを知っているわけではないという前提」の正統性が有効になった。

望外の成功で未来のさらなる成功を夢見るようになり、その夢が実現した。そして未来の可能性を確信した――戦前の日本がそうだったように。

では、この「現実」とは具体的に何だったのか。

人間はそもそも夢見る生き物です。

夢見る能力は、人間の天性。

人間には(未来を)夢見る自由(の能力)が備わっている。

けれども、自由は義務ではありません。

自由が義務になった瞬間に、それはイデオロギー(主義)になる。

イデオロギーは過剰な思い込みに縛られた強迫観念によって駆動するけれども、可能な思い込みが成果を挙げているうちは強迫観念に気がつくことはない。

では、その「成果」とは何だったのか。

自由のはずが義務になってしまった現象は、科学革命をずっと遡った認知革命においても観ることができます。

『サピエンス全史』の第2章は「虚構が協力を可能にした」と題され、虚構の成果が記述されています。

言葉を発明し、「間接体験」を得るようになる。

間接体験にリアルを感じて虚構を発明する。

リアルな虚構が、もともと持ち合わせていた「助け合い能力」――だいたい150人までの集団――を超えた【助け合い】を可能にする。

その結果、ネアンデルタール人を駆逐し、大型哺乳類を刈り尽くしつつ全世界(全地表)を制圧するという「成果」を得る。

そして、この【成果】は、自由を義務に変えてしまいました。

国家が誕生し、「助け合い」は自由から義務になった。

貨幣は「助け合い」を効率よく行うための方法として発明され、自由を義務へと効率的に変換していくのに大きな役割を担います。

そも、貨幣(お金)とは何なのか?

『21世紀の貨幣論』のフェリックス・マーティンはこのように記しています。

「とりあえずは、おまえの殺人ミステリーばりの話を整理させてくれ。おまえは知られざる歴史だとか言ってたが、おれにはアガサ・クリスティの小説みたいに聞こえたよ」

「へえ。で、だれが殺されたんだ?」

「おまえの言う“常識”だ。ともかく、おれの理解が合ってるかどうか、話を整理させてくれ。おまえは最初にこう説明した。見た目とちがって、マネーはモノじゃない。社会的技術だ。つまり、社会を運営するための思想であり、習慣だと。おまえの話だと、マネーには三つの基本要素がある。広く通用する経済的価値という概念と、会計制度と、譲渡の分権化の三つだ。会計制度があれば、価値を測定して記録できるようになる。中央当局を介さずに債権債務を譲渡できる分権型のシステムがあれば、その価値をある人から別の人に譲渡できるようになる。(後略)」

経済的価値という概念。

会計制度。

譲渡の分権化。

このマネーの三つの基本要素は、『サピエンス全史』からの上掲引用の「観察と数学の中心性」に相当すると考えます。ちょっと飛躍するようですが。

カギは「言語化」です。

科学の観察は、言語化されることが前提。言語化され、共通認識をえない観察は科学とはみなされない。雲を眺めて「きもちがいい」と言っても科学ではない。「クモには脚が8本ある」は科学だけれども。

現象が客観的な共通認識の形式で言語化され、共有される。経済的価値も「現象の客観的共通認識」に他ならないし、しかもそれは(科学よりもずっと先に)数学化されている。

譲渡は科学と異なるけれども、この違いは物質と情報の現象の違いに起因します。物質は専有(所有)されることで社会的意味を持つ。情報は共有されることで社会的意味を持つ。現象(物質・情報)の特性に沿った社会化というレベルでは、譲渡も共有も同等の意味を持つ。

貨幣は言語と同様の社会的技術――「同様」というよりも、言語の極点が貨幣だと考えた方がいいでしょう。

ぼくたち人間は、視覚・聴覚・触覚の三感をまとめて(まるめて)言語を獲得した。視覚や触覚から得た情報を聴覚で正確に伝えることができるようになって、言語は誕生した。正確な伝達のために絶対音感を捨てて、発音の精密化を選択した。

大方の哺乳類にとって絶対音感は体躯の大きさを伝える情報として有用だというのに。

視覚や触覚の情報を聴覚で伝えることで、人間(を筆頭とする動物)は空間を超越することができるようになった。人間はさらに、音声言語を文字化することで、さらに広大な空間と時間とを超越できるようになった。

文字が物質化された本や巻物は、時空を超えて情報を伝達することができる。情報技術がこれほどに発達する以前、というよりつい最近までは、情報の価値は情報そのものよりも本や巻物といった物質化されたモノの方に置かれる傾向があった。

“傾向”とは“常識”に他ならず、それは貨幣についても当てはまる。

文字情報の価値は文字を記録した本にあるという「思い込み」が支配的であったのと同様に、貨幣においても、情報そのもの(現代は「トークン(token)」言われる)よりも情報を記録した物質(代表は貴金属)に価値があると思い込まれていた。

マネーは商品だと勘違いされていた。

『サピエンス全史』では、この「思い込み」が秀逸な表現で言い表されています。“心臓の病”という表現。

第10章 最強の征服者、貨幣

1519年、エルナン・コルテス率いる征服者(コンキスタドール)が、それまで孤立していた人間世界の一つであるメキシコの侵入した。アステカ族(現地に住んでいた人々は自らをそう呼んでいた)は、このよそ者たちが、ある黄色い金属に途方もない関心を示すことにたちまち気づいた。実際、彼らは飽くことなくその金属について話し続けるようだった。原住民たちは、金と馴染みがなかったわけではない。金は美しくて加工しやすいので、それを使って装身具や彫像を作っており、交易の媒体として砂金を使うこともあった。だがアステカ族が何かを買いたいときには、たいていカカオ豆か布で支払いをした。したがって、スペイン人が金に執着するのは不思議に思えた。食べることも飲むことも織ることもできず、柔らかすぎて道具や武器にも使えないこの金属が、どうしてそれほど重要なのか? なぜスペイン人はそれほど金に愛着を持つのかと原住民がコルテスに尋ねると、彼はこう答えた。「なぜなら、私も仲間も心臓の病のかかっており、金でしか治せないからだ」

さて、ここでようやく問うたままの問いに答えましょう。

「現実」とは具体的に何だったのか。

「成果」とは何だったか。

ポトシ銀山が発見されたのは1545年のことだったそうです。

コロンブスのアメリカ大陸発見が1492年。

コルテスのアステカ征服が1521年、ピサロのインカ征服が1533年。ポトシは南米ですが、中米メキシコの銀山も同じころに発見されています。

現代の知識では、貨幣は言語と同じ社会的技術です。けれど、長らく人類の「常識」はそうではなかった。アフロ・ユーラシア大陸に棲息する人間では金銀の商品的価値が貨幣の信用の源だと「思い込み」があり、「心臓の病」にかかっていた。

そこへ、「新大陸」で「大成果」が得られた。

それで「心臓の病」はよくなったのか?

良くなるどころか、もっと悪化して現在に至る――続きます。

感じるままに。