舞台『リボルバー〜誰が【ゴッホ】を撃ち抜いたんだ?〜』に息衝くもの。役者・安田章大という怪物について。

安田章大という人を、怪物、と表現したくなる。

怪物。漢らしい凛々しさのある端正な顔立ち、且つ、どこか中性的で愛くるしい豊かな表情、その独特で魅力的な彼の容姿には合わない言葉だ。職業はジャニーズ事務所所属のアイドルであるし、1997年の入所から約24年経過し、アイドルグループ「関ジャニ∞」としてのデビューからも約17年。ベテランの粋だろう。アイドルとしての意識もパフォーマンスも、メディアで見る限りプロだ。

もちろん、きちんと“役者”である。それも、実力もキャリアもともにある立派な役者だ。

座長を務めた舞台も少なくない。2008年公演の一人舞台『818』を除いても(これはストレートプレイというより、観客との掛け合いのコーナーもあるエンターテインメントショーであった)、2009年公演の『カゴツルベ』から、前回主演作品である2019年公演の『忘れてもらえないの歌』まで6作品、今作の『リボルバー~誰が【ゴッホ】を撃ち抜いたんだ?~』は7作品目の主演舞台だ。それらでの熱量の高い演技は評判が良く、繰り返すが、彼には実力もキャリアもある。

ただ、“役者”と呼ぶには、演技という枠を取っ払い、ひとりの人間として役を生きるエネルギーが、凄まじすぎる。

彼は、“役者”であると同時に、その心身に役を息衝かせ生きる“表現者”であり、さらにそのエネルギーは、“怪物”であるという印象すら抱くのだ。

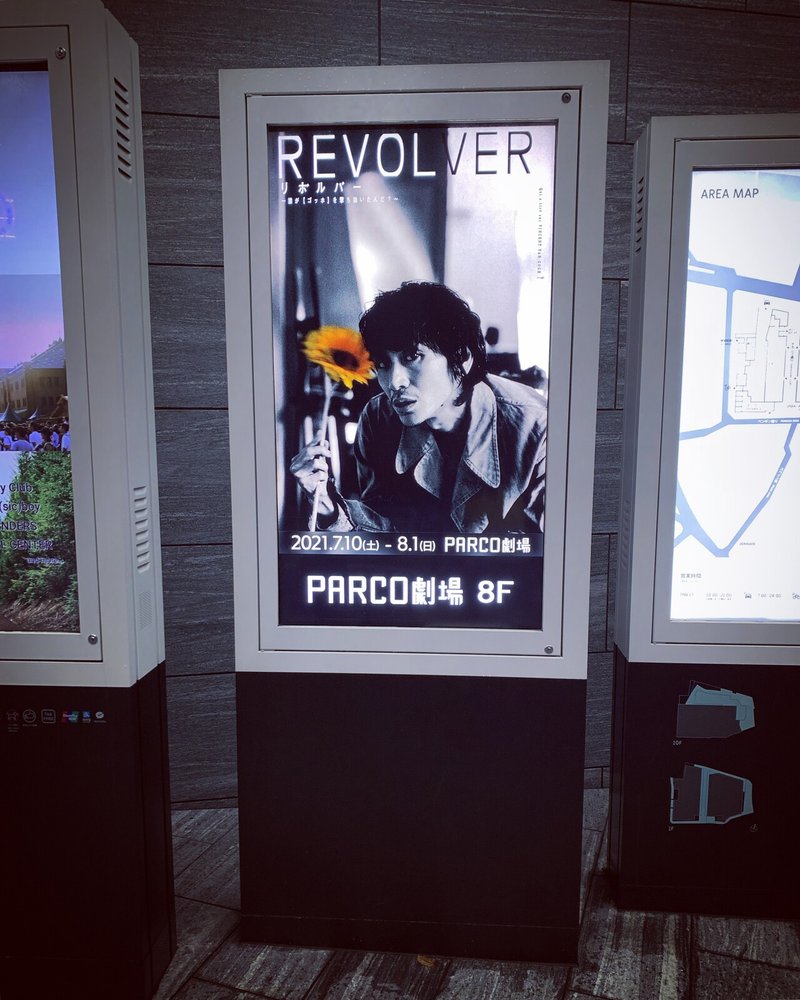

舞台『リボルバー~誰が【ゴッホ】を撃ち抜いたんだ?~』。

幻冬舎出版の原田マハ氏著作の小説『リボルバー』を原作に、原田氏自身が舞台版の脚本を担当し、映画監督の行定勲氏が演出を担当している。

7月10日から8月1日まで東京渋谷のPARCO劇場にて、8月6日から8月15日まで大阪の東大阪市文化創造館にて上演される。

安田章大氏は、言わずと知れた19世紀の画家、フィンセント・ファン・ゴッホを演じている。

安田氏は今年37歳。フィンセント・ファン・ゴッホの享年と同じ年齢だ。

その彼が演じる、ゴッホ。これが、凄まじい。何がどう凄まじいのかというと、ただただ、生きているひとりの人間なのだ。ゴッホが、そこに生きている。生きて、居る。「気難しい、凡人には分かり得ない奇才の画家」といったような一般的イメージを、舞台として役に仕立て上げたのではない。人格を持った、喜怒哀楽や理性や本能や、割り切れない感情や説明しきれない感覚を持つ、血が巡る、体温を持つ、人間として。ゴッホが、そこに生きていた。生きて、居た。

安田章大氏は24歳で初座長を務めた舞台『カゴツルベ』(毛利亘宏脚色・演出)で、藤澤恵麻氏演じる遊郭の花魁・八ツ橋に入れ込み、哀しい狂気へと堕ちていく佐野次郎左衛門を演じた。彼の芝居は、“役を自分に引き寄せる”ようだった。カンパニーの先頭で、西岡徳馬氏や松澤一之氏、鷲尾真知子氏といったベテランの役者陣に背中を押され支えられながら、役に入り込みなりきることと、俯瞰で捉え自らを動かすこと、その絶妙なバランスを繊細にとりながら、役に呑み込まれたようでありながら自身の芯を見失わない表現を魅せていた。

その後も経験を積み、カゴツルベから10年、舞台『忘れてもらえないの歌』(福原充則脚本・演出)では、頼もしい座長として、周りには仲間がいて、後輩の出演者の背中を押せる役者となっていた。戦時中と戦後の日本で、悪人でも善人でもない、でも希望を抱いた滝野亘という男がもがきあがき生きる姿を泥くささが匂い立つほどに演じ、心を激しく揺さぶると同時にやわらかに包み込む歌唱を響かせた。

今までも今も、彼の芝居は、五感に訴える。五感にダイレクトに届き、響き、震わせられる。

渋谷のPARCO劇場のステージの枠の中、板の上に、フィンセント・ファン・ゴッホという、ひとりの人間が生きた時間が切り取られている。

そこにある熱。一概に熱といっても、微熱もあれば沸騰しそうに熱い時もあれば、ウキウキと高揚した温かさや、まとわりつくような生ぬるさ、ひんやりと冷えた時もある、熱。

そこにある手触り。彼が発する、画家として売れないザラザラとした焦りやじわじわと侵食するネバついた諦め、タブローに対し自らの信念を持ち突き進むパキッとした意志、ツヤツヤとした日本という地や日本画への憧れ、ゴーギャンがアルルへやってきたぷるぷるとした喜び、思い通りにならない周囲へのギザギザとした激昂、自らが自らをどうすることもできない硬くずしりと重いやるせなさ、そういった手触り。

変化する声のトーンも、匂いたつほどの感情表現も、ピリピリと伝わる空気感も。

安田章大という役者により創り上げられた、フィンセント・ファン・ゴッホという生命そのものが、五感すべてに、魂に、ぐわぁっとダイレクトに迫ってくる。

こんな表現者を、怪物と呼ばずして、どう呼ぶことができるのか。

特に良いのが、ゴッホが、“日本人”にある質問をして、その回答に「そうか、そうなんだ」と言うシーン。この場面での“日本人”は北乃きい氏が演じているが、役柄の高遠冴というわけではない。あくまでも、ただ、“日本人”である。そしてこの場面が、時代や時間や時空が交差したこの舞台の特徴を顕しているといえる。ただ、その演出が特別良いというよりも、安田章大氏のゴッホとしての「そうなんだ」の言い方が本当に良い。落胆とも驚愕とも納得とも微妙に違う、でもそのどれでもある、純度の高い部分からの「そうなんだ」。この繊細な表現は圧巻である。

もちろん、どのシーンも安田章大氏によるゴッホは、目も声も身振り手振りも見応えがある。

大鶴佐助氏演じる弟テオとの関係性が窺える序盤の会話のシーンや、ゴッホとテオと池内博之氏演じるポール・ゴーギャンがレストランで初めて顔を合わせた際に、流暢に注文をしたりコミカルなテンポ感で日本への憧れを爆発させたりするシーン。ゴーギャンに「時間がないんだよ?ポール」と得も言われぬ不気味さで迫り、ひまわりの絵を描く約束をさせ安堵したように微笑むシーン。ゴーギャンと言い争いをし思い通りにならない混乱と絶望で自ら耳を切り落とすシーン。抜け殻のような虚ろな目で金子岳憲氏演じる医師と会話する中で、闇の中にいるようでいて時折瞳に光も見せながらも暗い鉄格子に向かうシーン。終盤にゴーギャンに胸の内を語るシーン。次々と入札が入る景色を目の当たりにし、生きていたうちには叶わなかったその光景に切なくも微かに満ち足りた表情で去るシーン。どれも感情の起伏と放出がありながら、粗さはなく繊細で、生きた人間の、生きる機微、生きた痕跡そのものだ。

初日である7月10日に観劇した際、まず抱いたことについても記しておきたい。それは、「安田章大は孤高だった」ということ。フィンセント・ファン・ゴッホという人物の中の孤独、その人を演じる上での向き合い作り創り上げる過程の孤の挑み。それが舞台上に滲んでいた。もちろん他の出演者やスタッフとともに一場面一場面を作り上げてきたことは間違いないだろうが、その上で、彼の孤が油絵具の様に強烈な匂いを放って、でも微妙な色彩の様に細やかに、「ひとりの人」のゴッホを表現していた。

彼が主演する舞台作品で、こんなにも過程が滲んでいたのは初めてではないかと思う。それは彼自身が、「実在した人物」を演じることが初めてだったからだろう。具体的に何をしたかが見えたということではなく、でも彼が、キャンバスに油絵の具を塗り重ねるように、人間の自分を芯として役としてのゴッホを何層にも塗り、人間のゴッホを作り創り上げたことがダイレクトに伝わってきた。

舞台作品として、「作り上げる過程の気配を感じさせる」ことが好ましいことなのか、という観点もあるかもしれない。だが、決して未完成だとか発展途上だとかいう意味ではないからこそ、過程の気配を漂わせるほどの存在感があることに、安田章大氏の役へのアプローチに、震える思いだった。

実際に、雑誌のインタビューで、彼は次のようなことを語っていた。「一度、自分で語尾を端折って調整した」「関西弁でセリフを一回起こし、関西弁でしゃべってみて、ニュアンスを自分に入れ込んで、標準語に戻して。戻した上で、違和感がないものはそのままにして、そうでないものは変えて、とやっていった」。なるほど、と思った。おそらくこれは、実践した役作りやアプローチのほんの一部だろう、きっとこのような作業を様々な角度から、何層も重ね、彼は、生きた安田章大をキャンバスとして、生きるフィンセント・ファン・ゴッホというタブローを自分自身に描き上げた。そしてそれは、上演期間中の今、絶えず息衝いている。

1890年7月29日、フィンセント・ファン・ゴッホが亡くなった日。銃弾が体に撃ち込まれた2日後、弟のテオに見守られて。

それから131年後の2021年夏。今、ある世界線のフィンセントは、ひとりの生身の人間として確かに生きている。怪物ともいえる役者、ひとりの人間、安田章大によって。

我々観客は、確かにその証人である。

パルコ・プロデュース

舞台『リボルバー~誰が【ゴッホ】を撃ち抜いたんだ?~』

東京

PARCO劇場

2021年7月10日(土) 〜2021年8月1日(日)

大阪

東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

2021年8月6日(金) 〜2021年8月15日(日)

詳細(PARCO STAGE公式サイト)

https://stage.parco.jp/program/revolver

いただいたサポートはクリエイターとしての活動費(舞台観劇)に使わせていただきます。