魔術師でも編曲するのは大変だった「第九」。ベートーヴェン「第九」初演200周年(2024年)

フランツ・リスト

「ピアノの魔術師」と呼ばれたリストは、演奏と作曲だけでなく、他の作曲家の管弦楽作品やオペラなどをピアノ演奏用にした「編曲家」でもあった。

その数の多さも凄いのだが、楽器が多く登場する管弦楽やオペラ作品をピアノ1台で表現してしまうという編曲の技にも凄いものがある。

わたしは個人的に「ピアノ編曲の魔術師」とも呼べるのではないか、と思っている。

ベートーヴェンの交響曲すべてを1台のピアノで演奏するために編曲したものは、リストの編曲作品の中でも有名なものである。

しかし、「第九」だけは、最初は2台のピアノで演奏するための編曲を行った。

その理由は想像が容易であろう。

なにせ「第九」には管弦楽だけでなく、ソリスト4人に合唱が伴うのだから。

「楽器の王様」と呼ばれるピアノでも、さすがに1台だけで「第九」を表現するには「音が不足する」ということだろう。

2台のピアノ版をつくってから後、他の交響曲と同じ1台のピアノ用の編曲にチャレンジするが、あの声楽ソロと合唱が入る第4楽章に取り掛かるには、相当な覚悟が必要だったようで、さらなる時間が経過している。

完成したピアノ1台で演奏される「第九」。

本来のオーケストラに声楽が伴ったものに比べれば、さすがに迫力は大きく劣るのは否めないが、そこは「ピアノ編曲の魔術師」であるリスト、なかなか聞きごたえある編曲を行っている。

そのためには当然、相当な難易度を要するはずで、ピアノから湧き出す音の数は非常に多く複雑である。

ベートーヴェンの本来の音は漏らさないほどに忠実に表現している部分が多いのだが、時々挿入されている「お、こんな音あったか?」という遊びがあることも、「ピアノ編曲の魔術師」リストの余裕なのであろう。

当時の作曲家の多くがそうだったように、リストもドイツ音楽の象徴のようなベートーヴェンを尊敬した。

ベートーヴェンの生誕地ドイツのボンにある「ベートーヴェン記念碑」は、生誕75周年にあたる1845年に建てられたが、それにはリストが多大な尽力を伴って建てられたものだ。

その資金を集めるためにリスト自身はコンサートを開き、得られた収益は寄付され、無事に像は建てられ、除幕式にも参加して記念のコンサートでも演奏している。

当時、ベートーヴェンの「第九」は現在の様に多く演奏されることは無かった。

それだけ演奏するには規模も大きく演奏する人数も多く必要で困難な作品だったわけだが、そんな「第九」をたった1台のピアノで不足することなく伝えることができるようにと、どんなに時間がかかっても、「ピアノ編曲の魔術師」リストにとってはやらねばならない使命だったのではないだろうか。

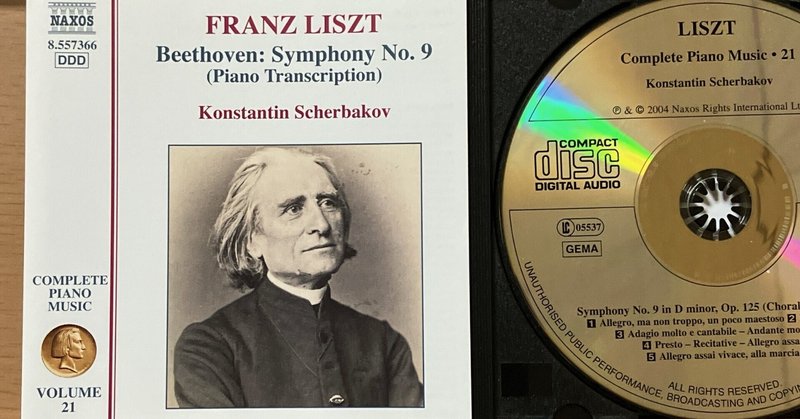

《聞いたCD》

ベートーヴェン/リスト編曲 交響曲第9番 ニ短調 op.125 (S464/R128)

ピアノ:コンスタンティン・シチェルバコフ

2020年10月に行われた若林顕による全曲演奏会。映像で見るとこの編曲版がいかに凄いかがさらに良くわかる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?