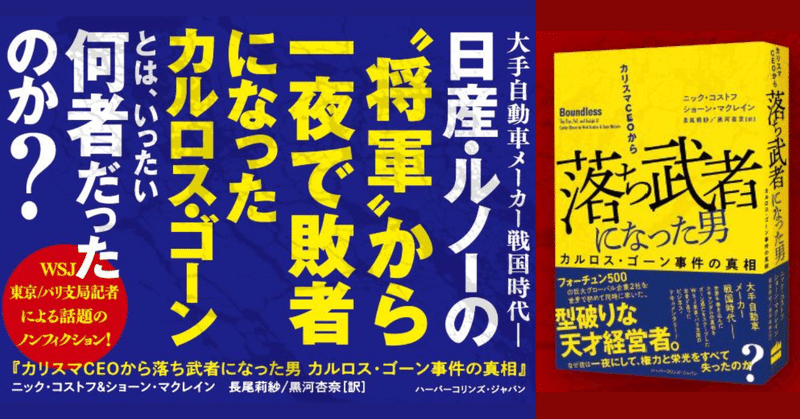

カリスマCEOから落ち武者になった男――カルロス・ゴーン事件の真相_試し読み特別公開

フォーチュン500企業2社を世界で初めて同時に率いた型破りな天才経営者――彼はなぜ一夜にして、権力と栄光をすべて失ったのか?

日産、ルノーの元会長カルロス・ゴーンの功罪と、日本、欧州、中東、アメリカ大陸を網羅し複雑に絡み合う事件の真相を、ウォール・ストリート・ジャーナル東京/パリ支局の記者2人が追った『カリスマCEOから落ち武者になった男 カルロス・ゴーン事件の真相』(ニック・コストフ&ショーン・マクレイン=著 長尾莉紗、黒河杏奈=訳)。話題の調査報道ノンフィクションから”第6章”を特別公開いたします。

本書の読みどころ

☞ ゴーン逃亡でスクープを飛ばしたウォール・ストリート・ジャーナルの東京支局/パリ支局記者2人が共著者

☞ 日産、ルノー、ミシュランの現・元幹部ら100名以上の関係者、逃亡後のゴーン本人に取材を敢行

☞ 1000ページを超える未公開法律文書、監査報告書、取締役会議事録、メールや社内文書を徹底検証

☞ 出生地ブラジル⇒レバノン⇒フランス⇒米国⇒日本/フランス⇒レバノン(逃亡後)と、生立ちから家族、立身出世まで知られざるゴーンの人物像を読むうちに「なぜ事件が起きたのか?」の解像度がアップ

☞ 計画から実行まで、逃亡の一部始終を詳述

内容紹介

レバノン人の少年ホスンは、明晰な頭脳と燃える野心を武器にパリに渡り、超エリート難関校に進学した。やがて「ゴーン」と呼ばれるようになった彼は、卒業後、タイヤメーカーの工場長からフランスを代表する自動車メーカーの重役へと、瞬く間に出世の階段を駆けのぼった。

合併、統合、再編――グローバル化の波とともに訪れた大手自動車メーカー戦国時代、日仏の「企業連合(アライアンス)」を率いるため遠い異国、日本へやってきたゴーンは、倒産間際だった日産を奇跡の V 字回復に導き、スター経営者として時代の寵児となる。数年後、彼はフォーチュン500 企業 2 社を同時に経営する世界初の CEO として、キャリアの絶頂に昇りつめた。

金も名誉も権力も、すべてを手にしたと信じていた。あの日、部下に裏切られたと知るまで、そして箱の中に隠れて、生まれ故郷へと逃げ落ちるまでは……。

第6章 企業再建

カルロス・ゴーンは座り心地のいい椅子に腰掛け、2000万人の潜在顧客を前に日本への売り込みに取りかかった。舞台はテレビ朝日の「ニュースステーション」。この番組で、日本のテレビ界でも特に舌鋒鋭いニュースキャスターである久米宏から質問攻めに遭うのだ。久米は日本の権力者への厳しい攻撃を得意とする一流司会者で、辛辣なウィットを武器に嬉々として相手の懐へ切り込んでいく人物だった。今夜も手ぬるい質問は出ないだろう。

1999年春、ゴーンの来日はまるで宇宙人が侵略してくるというような不安と好奇心をもって迎えられた。日本では、日本企業を経営できるのは日本人だけだと考える人が多かった。外国人にとって日本企業は保守的すぎるし、体質も特異なのだから。公然と恥をさらそうとしているこの愚かな外国人の話を聞いてやろうと、経営者から街の清掃員まですべての日本人が興味津々だった。この男は、日本が誇る巨大産業のひとつである日産自動車という大企業を率いようとしている。もしつまずけば、その失敗は成功と同様にすさまじいものとなるだろう。

日本にとって自動車産業は、国が第二次世界大戦後の荒廃から抜け出して他国をしのぐ速さで立ち直るうえでのおもな原動力だった。1968年に世界第2位の経済大国となり、やがてはアメリカを追い抜くとも言われたとき、それを信じさせたのは日本の自動車メーカーの強さだった。

日本人の手で設計・製造された車が業界を一変させたのは1970年代、ガソリン価格の高騰を受けて燃費のいい日本製の小型車がアメリカで爆発的に売れたときだ。デトロイトで生産される自動車はおもにそのデザインと馬力に定評があり、品質と燃費が評価されることはめったになかった。トヨタやホンダなどのライバルが業界のこの状況を変え、他社には到底不可能と思える価格で高品質の車を売り出した。日本の自動車メーカーがアメリカでシェアを奪いはじめると、デトロイトの企業は日本企業の車づくりを真似るようになった。それが衰退の進むアメリカの工業地帯「ラストベルト」からドイツの工業都市ヴォルフスブルクにまで広がり、かつて近代自動車産業の創造を担った企業が、急速に頭角を現した日本企業から学ぶ立場になっていった。

このように日本車のまわりは明るいムードが取り巻いていたが、業界を率いる経営者たちがゴールデンタイムにテレビに登場する頻度は他の国と同じで、ほぼゼロだった。

そのため、日本で有数の人気司会者から番組に招かれたことは、ゴーン来日の話題を盛り上げた。日産の広報チームは久米にひどい目に遭わされるかもしれないとゴーンに警告し、初めてのテレビ出演ならはるかに穏やかな雰囲気の公共放送局であるNHKにすべきだと強く促していた。面白みはないが安全な選択肢だ。しかし、危険回避を優先する人間でないゴーンは、難しい状況に飛び込むほうを選んだ。

久米は初めから容赦がなかった。インタビューコーナーの冒頭、ゴーンと同じく濃い眉毛が目を引く外国人で、ちょうど日本で人気があり当時の日産のコマーシャルにも出演していた人物の名前を挙げた。

「彼、ミスター・ビーンに似てますよね」と久米は言い、それからこう付け加えた。「でも、かなりのやり手です」

日産が悲惨な状況にあり、救済のためにゴーンが日本にやってきたことはみな知っていた。ただし、ほとんどの人はどうせ失敗に終わるだろうと思っていた。一方でゴーン自身は、自分にはこの挑戦に立ち向かえるだけのキャリアがあり、成功する見込みも十分だと感じていた。久米はグラフを指し示しながら、ゴーンはベルギーのヴィルヴォールデにあった工場を閉鎖し3000人の雇用をカットすることでルノーを救った、と視聴者に語った。「ルノーで採用した方式が日産にも適用されるのでしょうか?」と、久米は通訳を介してゴーンに質問した。

スタジオの照明の下、ゴーンは姿勢を整えた。

「決まった方式というものはありません」とゴーンは答えた。「ルノーはルノー、日産は日産です。活用できていないものをいつまでも持ってはいられない、それはどの業界でも同じです。しかし、削減だけにフォーカスしても日産に活力を与えることはできないと思っています」。とはいえ、日産は魅力と競争力のある商品づくりに立ち戻らなければならず、それができなければ思い切った方策も必要になると語った。

久米は楽しんでいた。ルノーの申し子は威勢のいい男らしい。番組としては面白くなる。久米はゴーンにとってリスクあるインタビュアーだったが、むしろ彼のおかげでカリスマ的なイメージが強まり、疲れ知らずの勤労精神を歓迎する日本人に、ゴーンは徹底した働き者だというよい印象を与えられた。

その働きぶりはたちまち注目され、社内および日本のメディアでは「ミスター・セブンイレブン」というニックネームまでついた。ゴーンはその呼び名が大げさでないことをすぐに証明した。彼はまさに朝7時から夜11時まで働き、それを世間に知られることを喜んだ。「コストキラー」と呼ばれることのほうが圧倒的に多かったが、本人はセブンイレブンのほうを気に入っていた。マンハッタンのミッドタウンにも匹敵する東京の高級繁華街、銀座にある日産本社と同じ通りに建つホテルに泊まり、スーツケースひとつで生活していた。職場では15階の会議室を自身の執務室として使い、彼専用に備えられたデスクで仕事をした。毎朝ほとんどの社員よりもずっと早く出社し、退社時には電気を消した。通常の社内ヒエラルキーを飛び越え、強力なアイデアを持っていれば中間管理職とも直接会って話をし、若手社員からも会社の再建法について意見を聞いた。

最初の数カ月間、ゴーンは日本国内にある日産の各工場を訪れた。テレビのカメラマンや記者も多数同行し、外国からやってきた新任経営者の仕事ぶりを世間に伝えた。工場作業員用の水色の上着と帽子を身につけたゴーンは、通訳を伴って生産ラインを行き来しながら作業員たちを質問攻めにした。話した人数は数百人に及んだ。

ゴーンはルノーの若手幹部20人以上を選び、日本に来て自分の下で働くかどうかを36時間以内に決断させた。彼らが来日すると、日産の悪い部分をすべて洗い出すよう命じた。そしてミシュランおよびルノーのときと同様、若手幹部たちの下に各部署の管理職を集めて部門横断的なチームを複数編成することで部署間の垣根を取り払った。日産には世界トップクラスのエンジニアたちがいるのに、お役所的な組織体制が自主性を殺していた。ゴーンは会社を効率的に運営するためのアイデアを出すよう各チームに求めた。

日本各地を視察後、ゴーンの飛行距離は勤務時間と同じくみるみるうちに積み上がっていった。欧米にある日産の各施設も訪れ、従業員から話を聞いて会社を蝕む問題点を特定しようとしたのだ。

ゴーンはアメリカ市場に注目した。規模の大きいその市場なら莫大な利益が期待できる。それなのになぜ日産車はアメリカで売れていないのか? そしてわかったのは、日産は日本で新型車を発表したあと1年半も経ってからアメリカで発売しているということだった。そのころにはとっくに新モデルとしての勢いが衰え、販売数は減りはじめているのだ。

ルノー時代からゴーンが側近として信頼を置いているパトリック・ペラタは、1週間以内に解決策を出してほしいと日本側の担当者に依頼した。やがて出てきた彼らの案にペラタは唖然とし、つかつかとゴーンの執務室に入った。その提案とは、日本での発売を1年半遅らせてタイミングを合わせるというものだった。すべてを後退させるようなやり方だ。

テネシー州スマーナの日産工場を訪れたゴーンは、ペラタと工場長を含む数人とテーブルを囲んだ。そこで、アメリカの日産子会社が数億ドルの現金を利益剰余金として積み立てていたことを知って困惑した。子会社の経営陣は東京本社の経営陣を信用していなかったのだ。ゴーンとペラタは呆然としたまま顔を見合わせた。この状況は変えなければならない。

日産の財産目録はさらに困惑させられるものだった。ゴーンはルノーの財務部から2人のフランス人幹部、ティエリー・ムロンゲとドミニク・トルマンを指名して調査にあたらせた。その任務は、日産が実際に何を所有しているのかを解明することだ。2人は日産に目録の提出を求め、確かに届けられたが、その内容は日々変わりつづけているようにも思え、ときには所有する他社株のラインナップが日ごとに30~40社単位で変動していた。そうして最終的に辿り着いた数字は、にわかに理解しがたいものだった。日産は1394という数の他社の株式を保有していたのだ。

トルマンは数週間かけて目録をまとめた。「いったいどうしてこんなに他社の株を持っているんだ?」と彼は日本人の同僚に尋ねた。答えはまさに日本の企業文化にあった──複数の企業が「系列」という名のグループを形成して結束し、互いに株式を持ち合うのだ。相互依存とポートフォリオの多様化によって、経営の安全性を高めるとともに不況の影響を回避しやすくなるという考え方である。日産は仕入れ先と系列関係にあり、いずれかの会社が経営難に陥れば系列全体で救済できるようになっていた。

こうした系列関係はゴーンにとって意味のないものだと思えた。日産は仕入れ先企業の株式をいくつも持っている場合ではない。スーパーマーケットチェーンの株などもってのほかだ(実際に保有していた)。これら株式の売却は、現金を調達して多額の負債を返済するうえでまず確実な手段となる。

しかし、保有株式よりも真っ先にゴーンの目に飛び込んできたのは、日産が部品の仕入れ先に支払っている価格だった。ミシュランという部品メーカーで働いた経験から、自動車部品の値段の相場は知っていた。節約のため夏場に本社の冷房を切り、彼の秘書に十分な文房具さえ与えていない日産が、鉄鋼や変速機をルノーより2割も高い値段で仕入れていることに愕然(がく ぜん)とした。わずかばかりの出費を惜しみながら、大金の浪費を許しているのだ。アメリカの各自動車メーカーが毎年仕入れ先に価格引き下げを求めるので有名であることを考えれば、なおさらとんでもないと思えた。

調査の結果は衝撃的だったが、まとめたデータ上に日産の機能不全を見るうちに、重大な事実が浮かび上がった。その膨大な負債額にもかかわらず、実際の日産は誰もが予想するよりはるかに健全な状態にあったのだ。

1999年10月18日、ゴーンは日産を蝕む病を把握し、その治療計画を完成させていた。チャコールグレーのスーツを着て柄物のネクタイを締めた彼は、堂々とした様子でステージに上がった。背後に掲げられた看板には英語と日本語で併記された「日産リバイバルプラン」の文字。ゴーンは縁なし眼鏡の上で眉を寄せながら、日本国内外の記者600人以上を前に、いまの日産は病気だが救う手立てはあると語った。そして、手を斧のように振り下ろしてポイントをひとつひとつ強調しながら計画を説明した。

稼働率の低い工場5つを閉鎖。2万1000人の人員削減。そして、計画の中心となるのは購買だ。購買決定を一元化して一部の部品をルノーと共同で一括大量購入することにより、3年間で20%の仕入れコスト削減を目指す。また、現在取引している1145社の部品・材料メーカーの数を半減させる。そして最後には、日産の系列解体を行う。1400社近い系列企業のうち、日産が株を持ち合うことが「必要不可欠」だと考えられるのは4社だけだとゴーンは述べた。

そして、テレプロンプターを読みながら、スピーチをたどたどしい日本語に切り替えた。「どれだけ多くの努力や痛み、犠牲が必要となるか、私にも痛いほどわかっています。でも、信じてください。他に選択肢はありません」

これほどのコストカットはいかなる会社にとっても大きな打撃となるだろうが、工場閉鎖やレイオフがほとんど行われない日本では特に、ゴーンのリバイバルプランは組織を揺るがす大ショックだった。

それでもこの計画に欧米流の大量解雇は含まれず(人件費は早期退職支援制度の導入により削減するとされた)、日産の強力な労働組合も会社の置かれた状況の深刻さを十分理解していたのでほとんど反発しなかった。

この計画が本気であることを示すため、2000年度までの黒字化、2002年度までの負債半減、2002年度の日産リバイバルプラン終了までの営業利益率4・5%達成、という3つの目標に到達できなければ、自分を含む執行委員会は総辞職するとゴーンは宣言した。

ゴーンが失敗の際の辞職を公言するつもりだったことはルノーの幹部さえ知らなかった。財務のドミニク・トルマンは彼を追って日本に来ることを即決した者たちの1人だった。妻には将来有望な医療関係のキャリアを中断してもらってまで一緒に1万キロ離れた地へとやってきたのに、1年以内に成功が見られなければ自分以外の幹部もみな退職の覚悟ができているとゴーンは言ってしまったのだ。リスクを覚悟で日本に来たのは確かだが、その賭けがいかに危険なものだったかをトルマンは思い知った。

しかし2000年前半にはすでに、もはや五分五分の賭けというわけではないことがゴーンにもトルマンにもわかった。そのとき日産の財務状況は、誰もが予想したよりもはるかに改善していたのだ。ゴーン率いるチームさえ、なぜこれほどすぐに数字が上向いたのかと首をひねるほどだった。ゴーンのリバイバルプランは自動車産業史上、最も大胆な再建計画と言えるものだった。あとはこの調子でやり遂げるだけだ。

当初は衝撃を与えたこの計画だったが、日産の人々が気を引き締めて素早い立ち直りを見せたことをゴーンは確かに理解していた。掲げられた目標と収益性回復を実現するためならと、痛みさえ進んで受け入れているようにも見えた。誰もが心の底ではわかっていたことがついに代弁されたからこそ、みなが行動に移せたのかもしれない。

計画発表から数週間後の幹部会議にて、ふだんは必要最小限の発言しかしない購買責任者の小枝至が議論に加わった。「3年以内ではなく、1年以内に20%のコストダウンを実現したい」と小枝は言った。他の幹部たちは驚いた様子で顔を見合わせた。これにはゴーンもあっけにとられた。自分が求めたスピードのさらに3倍を目指すというのか。そうして技術部門では1万5000人の社員全員がそれまでの仕事を1カ月間中断し、いかにして新たなコスト削減目標に貢献するかを考えた。このやる気が本来の日産なのだ、とペラタはすぐにわかった。その思い切った精神で、大きなことができる会社なのだ。自分たちが正しい方向に導かれていることさえわかれば、社員は力を発揮してくれる。

カルロス・ゴーンは1人で突っ走っていたわけではない。まわりにはともに走る仲間がいたのだ。

「ルノーでは3%のコスト削減をさせるだけでも相当な苦労だったのに、日産は自ら20%の削減に乗り出してくるんだ。私はどっちにいるほうがいいだろうね?」とゴーンは同僚に問いかけた。

日産は会社にとって必要なものを見つけたのだ──明快で説得力ある計画を携えた人物である。そしてゴーンが見つけたのは、なすべきことを伝えればみながすぐに取りかかってくれる場所だ。ゴーンにとって、自分の指揮下にある日産の可能性は無限だった。

日産の問題は自ら招いたものであるゆえ解決はたやすいというゴーンの見立ても、のちの目標達成を可能にした果断な号令も、すぐに彼に見返りをもたらした。

フランスでの役人のような扱われ方とはまるで別物だった。日本ではトークショーや記者会見で自分の一言一句が注目されるのはもちろんのこと、日常生活でも贅沢な経験をし、敬意を表されていると感じた。初めて日産本社に着いたとき、役員専用のエレベーターというものがあることをゴーンは知らなかった。そのため一般社員用に乗ると、エレベーターが停まってドアが開いても誰一人降りなかった。次の階でも同じで、役員フロアでドアが開くまでそれが続いた。誰も上司をさしおいて先に降りようとしなかったのだ。もはやアメリカ人エリートの部屋にある生花を羨む必要はない。ついに自動車業界のエグゼクティブとして、成功の証を手に入れたのだ。移動も日産の高級リムジン「プレジデント」だ。

追い風を受けながら、ゴーンは最初の目標をクリアした。2000年度、日産は過去最高となる3311億円の利益を計上し、ビジネス界を大いに驚かせた。日産に投資するより50億ドルの金塊を海に捨てたほうがクライスラーにとってはましだと言っていたボブ・ルッツは、自分の分析が間違っていたことを認めた。ただひとつ、カルロス・ゴーンの存在だけが想定外だったと。

確かにこれはゴーンの成功だが、日本にとっての成功でもあった。多くの日本人にとって、国の最盛期は10年前に過ぎ去っていた。この島国は世界第2位の経済大国へと成長し、一時は世界一の自動車生産国になった。しかしそれも、世界が目を覚まし反撃を始めるまでだった。聖域と思われた最大手メーカーに対してさえ不安の声が湧き、ゴーンが来日する数カ月前には「トヨタ、中年の危機」などの見出しが報道に出ていた。

多くの日本人が、よき時代はもう終わったのだと嘆いていた。しかし思いがけないゴーンの登場により、この国には明るい未来が待っているかもしれないという希望が再び生まれた。ゴーンはその飛び抜けた勤勉さと規律正しさで、日本の名門企業を絶体絶命の危機から救ったのだ。

世間にもたらした明るいムードのおかげでゴーンはあっという間に有名人となったが、ときにそれは奇妙な形も取った。1960年代に流行した《明日があるさ》という曲は、こんな新しい歌詞をつけて、コーヒーのCMでリバイバルされた──「新しい上司はフランス人。これはチャンス、勉強しなおそう」。ゴーンは変化の象徴となった。欧米式のタフな日本企業再建法は「ゴーン流」と呼ばれた。彼がお気に入りの喫茶店に行ったり、家族で日曜の夜に近所の焼き鳥屋で食事をしたりすれば、いつも写真とサインを求められた。しかし、急激な知名度の上昇にも彼自身はひるまなかった。むしろその逆だ。これまで3つの大陸でこつこつとキャリアを積み上げてきたのだから、自分はこうして評価され注目されるにふさわしいと感じた。彼は多くの形でアイコン的存在となり、それを証明するような漫画まで登場することになった。

漫画出版大手の小学館から連絡が来て、次の作品のテーマは彼だというのだ。それはただの子供向けコミックではない。若いサラリーマンが通勤中に読んで刺激を受けるような、実業家の成功を描く漫画だ。協力すれば彼も内容にいくらか口出しできるという。一方で協力しなければ、「それでも出版します。内容は完全に我々の自由で」とのことだった。

ゴーンはすでに漫画化されているテック界の超大物実業家、孫正義に電話をかけ、話を聞いた。「協力すべきだ!」と孫は言った。「私は協力しなかったから、あの漫画のせいでひどい目に遭ったよ」。ゴーンは合計8時間以上にわたって漫画家たちと話をし、家族写真も多数提供した。

彼に対する称賛は、コーヒーのCM曲や漫画で人気を集めるスター経営者として持ち上げられるにとどまらなかった。タイム誌は「最も影響力のあるグローバル企業経営者」リストでビル・ゲイツを抑えての1人めにゴーンの名を挙げた。フォーチュン誌ではアジア部門のビジネスマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。2002年に埼玉で開催されたワールドカップ準決勝を観戦したあとには写真とサインを求める大勢の人々に囲まれてしまい、20段の階段を下りるのに20分以上かかった。また、ゴーン自身が最もありがたいと感じたのは、当時の小泉純一郎首相の言葉だった。首相は選挙遊説のなかでこう発言した。誰もがカルロス・ゴーンのように、これまで正統とされてきたやり方に立ち向かってほしい、と。

日産の株価とともに知名度を上げていったゴーンは、ニューヨークのマディソン・アベニューに本社を構える大企業で日産の広告を担当しているTBWA社の幹部たちを集めた。いまや日産の広告塔になりつつあった彼は、会社のためになるのなら自分自身のイメージもプロデュースしてくれと言った。TBWAで日産を担当していた1000人以上のスタッフは、ゴーン個人の魅力である大胆さと革新性を日産ブランドと統合する仕事にさっそく取りかかった。

ゴーンの見栄えがどんどんよくなっていたこともプラスに働いた。体重は9キロ落ち、髪も豊かになった。レバノンで近視矯正手術を受けたおかげで学者じみた眼鏡も外れた。かつてはさえない服ばかり着ていることをからかわれ、ルノー退職時には色とりどりのネクタイを贈られたほどだったが、そんなセンスももう変わった。どこかの数学教授のような格好で来日した男が、いまや真のグローバルエリートにふさわしい高価なオーダーメイドスーツに身を包んでモーターショーに姿を現していた。

フランスでは、ゴーンの有名人ぶりは衝撃をもって受け止められた。

2000年7月、上流階級に人気のきらびやかな雑誌パリ・マッチでゴーン一家が特集されているのを発見したルノーの幹部は椅子から転げ落ちそうになった。ゴーンが記者にちやほやされながら東京のマンションで4人の子供たちと朝食を囲む写真、両側に列を成してお辞儀をする日本人社員たちのあいだを堂々と歩く写真、携帯電話を耳に当てながら子供たちと町を散歩する写真などが掲載されていた。そのほか、ゴーンが「東京を一望できる巨大なメゾネットに住んでいる」こと、リタがテニスの名手であること、息子のアンソニーがポケモンカードを集めていることなどが紹介されていた。

シュヴァイツァーは愕然とし、ゴーンを初めて叱責した。

ゴーンには見張りが必要だとフランソワ・ミシュランから警告されたこと(その具体的な意味は語られなかったが)を覚えていたシュヴァイツァーは、毎週月曜日にゴーンに電話をかけて様子を確認することにしていた。

パリ・マッチの記事が掲載された次の月曜、パリから東京に届いた電話の声は荒々しかった。「こんな取材は決して受けるべきではなかった」とシュヴァイツァーは憤った。「フランスでは、業界を率いる経営者は大いに尊敬を集めるが、スター化することは評価されない」。ゴーンはじっと聞いていた。有名人としての振る舞いにはまだ慣れていない。彼にとってパリ・マッチは、東京で取材を受けた数多くの雑誌のうちのひとつにすぎなかった。

今後はもっと気をつけますとゴーンは約束した。

翌年、ゴーンとシュヴァイツァーの考え方に再び齟齬が生じた。2001年10月、ゴーンは日産の復興を綴った『ルネッサンス──再生への挑戦』[ダイヤモンド社]という本を日本で出版した。シュヴァイツァーはそれについては構わなかった。ゴーンが日本でCEOとして有名になることになんら異論はない。日産車の売れ行きにも貢献するだろう。ただし、フランスでは決して同じ立場で振る舞わせたくなかった。翌年、ゴーンはフランス人ジャーナリストと共著で自伝を書き、タイトルを“Citoyen du Monde(地球市民)”[『カルロス・ゴーン経営を語る』日本経済新聞社 ]とした。

そのタイトルについて、シュヴァイツァーは少なくとも争いたかった。将来のルノーを率いる人物は、地球の市民ではなく、フランス社会に根ざした存在であるべきだと感じたからだ。さらにフランスでは、地球市民という言葉には祖国に対する務めを忘れたグローバル主義のエリートというネガティブな意味合いも含まれている。

ゴーンは再び月曜日の叱責を受けた。「断固反対だ」とシュヴァイツァーは言った。「『地球市民』……ルノーのボスにはふさわしくない」

シュヴァイツァーはタイトルの変更を求めたが、ゴーンはそれを拒んだ。ゴーンにとって、このときの意見の不一致は2人の根本的な考え方の違いを浮き彫りにするものだった。ルノーについて、シュヴァイツァーはグローバルに拡大するフランス企業と考えているようだったが、ゴーンはフランスで生まれたグローバル企業だと考えていた。一方でシュヴァイツァーは、アライアンスに対する解釈のずれもこのときの議論で明らかになったと感じた。彼にとって、実際にルノーは日産を支配しているのだから「対等な連合」ではなかった。ゴーンは自分の意見が違うことをはっきりと伝えた。

2001年、シュヴァイツァーは法的な仕組みの面からルノーと日産をひとつの会社に近づけるというアイデアを思いついた。そして2人の法学教授を雇い、「プロジェクト・メティス(人種混合の意)」と名付けた計画を推し進めた。

ゴーンはすぐにその動きを怪しんだ。シュヴァイツァーは日産に対するルノーの支配力を強めようとしているのではないかと感じたのだ。そして、その見立ては正しかった。

ゴーンは、日産とルノーを無理やり合併させればアライアンスごと崩壊して、その目的さえ果たされなくなると主張した。両社にはそれぞれ独自の歴史と文化があり、日本のように仕事が個人のアイデンティティとなるような国ではそれらが特に重要なのだ。日本のサラリーマンにとって、朝起きてから寝るまでの時間を捧げる会社は自分が属する部族のようなものになる。仕事や勤め先を転々と替える者はまずおらず、合併は経営の失敗を認めることに等しい。シュヴァイツァーは地雷原に足を踏み入れようとしている。ルノーがもっと魅力的なパートナーにならないかぎり、2社を無理やりひとつにしてもうまくはいかないだろう。日産のエンジニアがルノーのエンジニアをどれほど下に見ているかゴーンは知っていた。日産のほうが自動車メーカーとして優れている点はいくつもあり、ゴーンの指揮下なら企業そのものとしても優れていると言えた。

ゴーンはプロジェクトの中止を求めて激しく抵抗し、最終的には「ルノー・日産BV」の立ち上げという形で話がまとまった。ルノーと日産がオランダに共同設立したその合弁会社の目的は、どちらかの会社の監督というよりも、アライアンス運営の円滑化である。企業文化も国の文化も大きく異なる組織を統括する、国際司法裁判所や国連の縮小版のようなものだ。その役割はフォーラムであり、意見発信の場、議論の場であり、それ以上でもそれ以下でもない。

また、2社は提携条件を再交渉して「改定アライアンス基本契約(RAMA)」と名付けた文書にまとめ、互いの株式の買い増しを禁じることでどちらも相手の支配権を奪えないようにした。

支配を強めようとするルノーの動きをかわすゴーンの手腕が日本に伝わると、日産内のゴーン信者たちは彼を救世主としてだけでなく会社の独立性を守る守護神としてもみなすようになった。

シュヴァイツァーがフランスから見るかぎりでも、たとえゴーンが目立ちたがりで、かつプロジェクト・メティスをめぐる考え方が自分と違うとはいえ、日産での見事な仕事ぶりは明らかだった。引退を前に、シュヴァイツァーはルノーの経営権を彼に譲る計画を進めることにした。

しかし、日産からルノーに戻る期日が近づいていた2004年、ゴーンのほうからシュヴァイツァーに相談があった。自分がいなくなるのは日産にとってまだ早すぎると判断したのだ。「日産はまだ成熟していないと思います。いま私が離れれば多くのプロジェクトが頓挫しかねません」とゴーンは言った。

そして、ゴーンはシュヴァイツァーにあと4年ルノーに残ってほしいと頼んだ。しかしシュヴァイツァーはそれを拒んだ。そうなると残された選択肢は、自分が1人で世界屈指の巨大自動車メーカーを2社同時に経営することだ、とゴーンは言った。結局のところ、シュヴァイツァーが続投を拒んでもゴーンは日産を手放さないというのだ。ばかげている、とシュヴァイツァーは思った。どう考えてもばかげているじゃないか。たとえゴーンのような男でも、8時間の時差があり1万キロも離れた2つの会社を経営できるわけがない。

しかし、調整する時間も余裕もない。シュヴァイツァーは引退を望んでいたので、もはや他に選択肢がなかった。そして最終的に、日産での後任を用意できるまでの短期という条件付きで、ゴーンによるCEO兼任に合意した。ゴーンはできるだけ早く後任を見つけると約束した。

2005年4月29日、特別招集されたルノーの株主総会にてゴーンの取締役およびCEO就任が投票により承認され、シュヴァイツァーとゴーンは肩を並べてステージに立った。集まった報道陣の写真撮影に応じるとき、シュヴァイツァーは唇をきゅっと閉じて硬い笑みを浮かべながらルノーの経営権をゴーンに引き渡した。

ゴーンは凜然たる態度でそれを受け取った。

※続きは本編でお楽しみください。

【著者紹介】

ニック・コストフ(Nick Kostov)

2015年からウォール・ストリート・ジャーナル、パリ支局の記者としてビジネスや金融ニュースを担当。欧州の大企業のスクープを報じてきた。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン卒、パリ在住。

ショーン・マクレイン(Sean McLain)

2016年からウォール・ストリート・ジャーナル、東京支局の記者としてトヨタ、ホンダ、日産など大手自動車会社を担当。セント・ジョンズ・カレッジ

(メリーランド州アナポリス)卒、現在はLA在住

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?