体育会2.0 〜令和時代に求められる体育会のあり方〜

近年、大学体育会に関する事件がニュースを賑わしている。これまでも同様の事例はあったものの、社会が人権重視・反ハラスメントへと向かったことによって、昭和体質をひきずる体育会の特異体質が改めて浮き彫りになった形だろう。それでは、体育会は本当に時代に取り残された存在なのか。体育会が令和時代に求められる教育機関として存続するために、どう変化していくべきなのか。

本稿では、従来の体育会の特徴を企業における終身雇用制度の崩壊と紐づけて、これらの疑問に対する処方箋を提示したい。

これまでの体育会

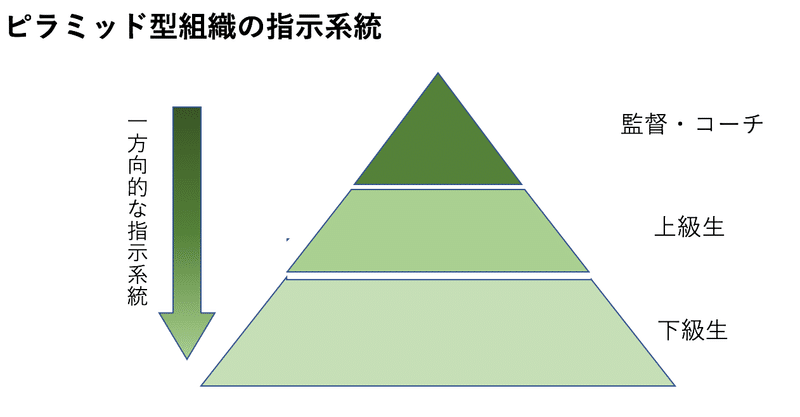

ピラミッド型組織

従来の体育会部活では、主将あるいは監督を頂点とする強固なピラミッド型組織が築かれてきた。

ピラミッド型組織の強みは、上意下達の指示系統に基づく正確な任務遂行と効率化である。組織の方針は全て上層部のみで決められ、決定事項の遂行に必要な業務が小分けにされて各下部組織に伝達される。伝達される指示に下部組織の意向は一切介在しておらず、下部組織のメンバーは業務の意義や目的を理解しないまま、小分けにされた担当業務を事務的にこなす。

そうすることで、上層部の決定を正確かつ効率的に行う体制が出来上がっているのである。

メンバーシップ型雇用を支える体育会

高度経済成長期から平成までの半世紀にわたり、日本企業はメンバーシップ型雇用と呼ばれる雇用体系を採ってきた。

メンバーシップ型雇用とは、社会人経験がなく仕事上の能力の備わっていない新卒学生を数百人単位で一括採用し、採用した人材は定年退職まで企業が面倒をみる終身雇用制度である。メンバーシップ型雇用における人事制度は業務ベースではなく人材ベースで行われている。一度雇用した社員は解雇しないため、社員の人数に合わせてポストを用意する。社員の所属する地域にポストが用意できなくなれば、余った社員は人手が不足している他地域の支社支店に異動させ、別の業務に就かせる。

メンバーシップ型雇用における社員は、生涯同じ会社で勤め上げることが大前提となる。また、個人の都合よりも会社都合を優先した人事異動が行われるため、会社の方針に反発することは許されない。「新卒から定年までの40年間面倒をみてやるから、会社の方針に文句を言うな」と言わんばかりに。

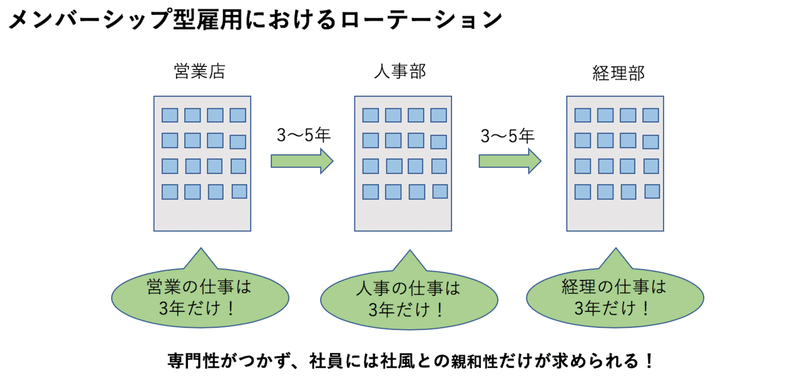

また、メンバーシップ型雇用における社員は、営業系の部署から人事部・経理部などバックオフィス系の部署まで、相互に関連性のないあらゆる部署を異動させられる。予め決まった社員数を定年まで養わなければならないから社員個人のキャリア形成など考えてられない会社側の都合にも理はあるが、こうしたローテーション制度を続けていては社員に専門性が身につかない。

つまり、社員に求められるのは個性や専門性ではなく、社内のどの部署に配属されても上手くやっていける汎用スキルなのである。重要なのは会社への忠誠心であり、会社の決めた方針に沿って文句を言わずに業務をこなす、ロボット型の社員が出世する。

従来の体育会は、メンバーシップ型企業の求めるロボット型の社員を輩出する教育機関として機能してきた。ピラミット型組織に裏打ちされた上意下達の体育会組織で、学生は"上に物を言わない"性質を植え付けられる。このような体育会学生は多くの日本企業から重宝され、就活市場でもアドバンテージを享受してきた。数十年前の就職活動では体育会学生がこぞって学ランを着て面接に向かっていた事実が、体育会学生とメンバーシップ型企業の親和性を表していた。

時代の要請に答えられない旧型体育会

メンバーシップ型雇用の終焉

しかし近年、日本企業においてもメンバーシップ型雇用をとりやめる動きが相次いでいる。主な理由としては、グローバル化の進展により海外企業との競争が激化した結果、より効率的で生産性の高い企業体質が求められるようになったからだ。会社のスリム化を図るにあたっては、社員の終身雇用を維持するために無理矢理ポストを用意するような無駄の多い人事制度は足手まといとなる。業務量に最適化された人員数ではなく、人員数に最適化された業務を作り出してきた日本企業特有のメンバーシップ型雇用は企業のコストを圧迫し、海外企業に対する競争力を摩耗させていたのだ。

では、これから日本企業の人事制度はどうなっていくのか。メンバーシップ型雇用の対義語となるジョブ型雇用に近づいていくと言われている。

メンバーシップ型雇用

・新卒一括採用

・社員数に合ったポストの存在

・全国転勤

ジョブ型雇用

・中途採用

・必要なポストに必要な期間だけ社員を雇用

・勤務地特定

ジョブ型雇用とは多くの外資系企業が採用する雇用体系で、世界ではこちらが圧倒的に主流である。新卒学生を一括採用することはなく、会社内で空いたポストが出来た場合のみ、当該ポストを埋めることのできる人材を中途採用する。事業縮小などによって既存社員の仕事がなくなった場合には、他地域への異動によって雇用を維持するのではなく、解雇する。つまり、既存の社員数に応じた人材ベースの人事制度ではなく、会社内の業務量を基準とした業務ベースでの人事制度だ。

ジョブ型雇用は終身雇用を前提としていない。社員はその専門性を買われて特定ポストに採用されるため、専門性の通用しない全く違う部署への社内異動も稀である。社員は、現職ポストがなくなり解雇された場合に備えて自分の専門性を磨き続ける。その専門性を武器に、いつ解雇されてもいいように次の転職先の見当をつけておくのである。

ジョブ型雇用は体育会人材を必要としない

ジョブ型雇用においては個人の専門性が武器となるという話をしてきた。ジョブ型雇用の浸透した社会では、解雇と中途採用が当たり前となる。人が一生のうちに働く会社は一社きりではなくなり、数社あるいは数十社をわたりあるく人が大半となるだろう。そこで個人は次の転職先への転職活動を成功させるために、現職でいかに専門性を磨くかが重要になってくる。つまり、人は会社への忠誠心を持っていれば生きていける時代から、専門性、言い換えれば個性を持たなければ生きていけない時代に変わるということだ。

前半では、従来の体育会が組織への忠誠心と無個性性を育ててきたことを述べた。しかし、自分の意見を持たず、上の決定に盲目的に従い、個性の平準化された人間は、ジョブ型雇用社会における人材価値を持たない。言い換えれば、ピラミッド型組織における身の振り方が骨の髄まで染み込んだ従来の体育会人材は、ジョブ型雇用社会において職を獲得することが難しくなる。体育会という一種の教育機関は、企業の求める人材を輩出できなくなっていくのである。

AIの台頭により、さらに追い詰められる旧型体育会

さらに体育会人材の市場価値低下に拍車をかけるのが、AIの台頭である。従来の社会は無個性・均質的な末端労働者を必要としてきた。製造業においては、ミスなく製品を製造する技術者や現場監督者の存在が会社のコスト削減に寄与してきた。金融業においては、決められた評価基準に基づき取引先の信用力を数値化し、ミスなく与信業務を行う社員の存在が金融業務を支えてきた。しかし、正確性を要する業務のほとんどは今後数十年内にAIに取って代わられる。技術革新によりAIの演算能力と学習能力は人間の知能に迫っており、2040年頃にはAIの知能が人間の知能を凌駕する"シンギュラリティ"が到来すると言われている。

このような状況下で、"ミスをしない"正確性でAIに勝つことの出来る人間は皆無となる。人間の存在意義は正確性ではなく創造性にシフトし、AIでは代替できない創造的な仕事のみを人間が担うようになるだろう。批判的思考力を備え、従来の枠組みにとらわれない創造力を発揮できる、いわば自分の頭で考えることの出来る人材の需要が高まっていくのである。

理不尽な慣習を批判せずに盲目的に受け入れ、与えられた作業を事務的にこなす旧型体育会人材の居場所はなくなるのだ。

これからの体育会に求められるもの「体育会2.0」

これからの組織人材に求められる能力は下記2点に集約される。

1. 組織全体の方向性を理解しながらも、独自の視点を兼ね備える個性

2. 価値観の異なる他者を尊重しながら協働できる寛容性

上記の能力を備えた人材育成をするために、教育機関としての体育会が持つべき風土は3つある。

1. 個性と多様性を受け入れる寛容な風土

2. トップダウン+ボトムアップの意思決定を両立する、緩やかな権威勾配

3. 心理的安全性

1. 個性と多様性を受け入れる寛容性

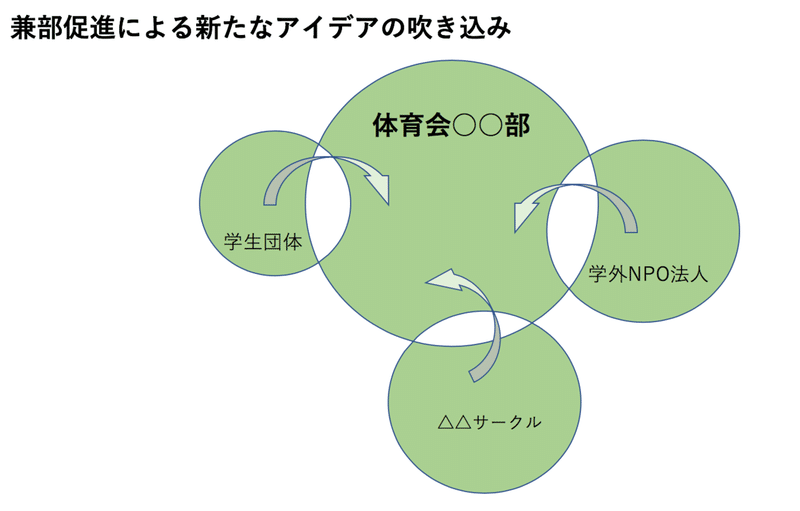

①体育会以外のコミュニティに属する部員の奨励

従来の体育会は、その活動頻度の多さや忠誠心重視を理由に兼部を禁止(あるいは好まない)してきた。しかし、部員ひとりひとりが組織に独自のアイデアを持ち込むためには、ひとつのコミュニティに属することはむしろ不利に作用する。体育会以外にもあらゆるサークル・学外団体・長期インターンに顔を出し、部活とは異なる組織の風土からインスパイアを受けた人材を有することが、組織の多様性につながる。

②ホモソーシャルな組織風土の脱却

従来の体育会は、極度に男性的な風土を持った組織であった。フェミニストの言葉を借りれば、"ホモソーシャル"な組織あるいは"ミソジニー"の蔓延った組織とでも言うべきだろうか。組織内に多様なアイデアを生み出すためには、同じ属性の人々のみが集まるのではなく様々な属性の集合体とならなければならない。男性だけでなく女性、日本人だけでなく外国人、異性愛者だけでなく同性愛者というように、あらゆる属性が自由にそれぞれの強みを発揮できる環境こそが、多様性を担保するとともにひとりひとりの個性を最大化するのである。あらゆる属性にとって居心地のいい組織づくり、それはハラスメントを排斥することでホモソーシャルな風土を根絶し、多様な組織を目指すことである。

2. トップダウン+ボトムアップの意思決定を両立する、緩やかな権威勾配

ジョブ型雇用時代・AI時代に求められる"自分の頭で考えられる人材"を育成するためには、批判的思考を持ち下級生のうちから自分の頭で考えることを求められる組織風土を実現することが必要である。そのためには、閉じられた幹部会議のなかだけで意思決定されてしまうピラミッド型組織ではなく、下級生の意見も吸い上げるボトムアップな意思決定と、意思決定プロセスの透明化および徹底的な情報公開をしなければならない。

人は、意見を求められる環境にいなければ意見を持たない。人は、自分で考える必要性に駆られなければ自分で考えない。だからこそ、常に全員が意見を求められ、自分で考えなければならない組織を意識的に構築する必要がある。

上級生と下級生の違いは"人間的価値"の違いでも"偉さ"の違いでもない。それは責任の違いだけである。その意味で上級生と下級生は対等であり、同等の発言権を有するべきである。最終的な決定権はトップにあるが、意見集約の段階では全ての部員が一様に発言権を有し、同じ土俵で議論する。下級生が上級生に敬意を払うのと同様に、上級生は下級生に敬意を払う。上が下を抑圧することのない緩やかな権威勾配こそが部員の個性を開花させ、組織の多様性を担保する。

3. 心理的安全性

心理的安全性とは、Googleが理想的な組織に必要な性質として発表した概念である。「自分の言動が他者に与える影響を強く意識することなく、感じたままの想いを素直に伝えることのできる環境や雰囲気」のことを指す。自分が意見を発しても嫌な顔をされない、怒られない、むしろ歓迎される、という確信を全てのメンバーが持てる組織ということだ。

心理的安全性を担保するためには、メンバーに多くの心得が要求される。

その一つが、相手の意見を頭ごなしに否定しないことである。よく"Yes, but..."構文と言われるが、議論の場で意見を発した者に対してはまず理解を示す(=Yesの部分)。その上で、そのアイデアに懸念がある場合には、ソフトな言葉遣いで懸念を付け加えるのである(=butの部分)。

もう一つ挙げられる心得としては、怒鳴らないことである。怒鳴るという行為は、双方向的な議論ではなく相手を威圧感でねじ伏せ自分の意見を強引に通そうとする試みである。もしあなたが相手の意見が間違っていると感じても、相手は相手なりの立場と考えに基づいて意見を述べている。背景にある立場の違いや価値観の違いを擦り合わせなければ相手を納得させることは不可能である。相手を納得させないまま強引に自分の意見を通せば、相手は不満を持ちながらあなたの指示に従うだろう。不満を持ちながら行う業務のアウトプットの質が高いはずがないし、今後相手はあなたのことを軽蔑する。こうした組織内の摩擦を防止するために、怒鳴るのではなく丁寧な対話をするべきなのだ。また、「この人に意見をすると怒鳴られる」という恐怖感が発生した時点で、心理的安全性は崩壊する。

「自分が意見してもいいんだ」。こうした感情を全メンバーに根付かせる心理的安全性こそが健全で活発な議論を誘発し、組織の生産性を最大化するのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?