Ann Sallyとの「2度目」の再会

昨日11月3日、休日出勤の後、いつも通り、大手町のオフィスから神保町の三省堂に寄って帰ろうとトコトコと歩いていたら、週末は静かなはずのオフィスビルエリアから、にぎやかな音楽が聞こえてきた。

立ち寄ってみると「OUR MUSIC FESTIVAL 2018~神田錦町音楽祭」というイベントだった。屋外ライブ、生バンドの飛び入りカラオケイベント、DJ講座(?)などなど相当力が入っている。

時間は3時を少し回ったところだった。怒涛の平日勤務からの休日出勤で心がすさんでいたこともあり、「もう、ビール、飲んじゃうか」とカフェを探しつつ、何気なく立て看板のプログラムに目を走らせた。

メーンステージに登場するアーティストの最後に「アン・サリー」と記してあった。

高校の同級生

公式サイトのプロフィールにある通り、アン・サリーは現役の医師でありながら歌手として活躍する異色のアーティストだ。オリジナル曲だけでなく、国内外の名曲や隠れた佳曲の美しいカバーで知られる。2009年の紅白歌合戦のテーマ曲「歌の力」でリードボーカル役だったのを覚えている方もいるかもしれない。

名古屋出身の在日韓国人3世で、アン・サリーあるいはAnn Sallyは本名「安佐里」の「音読み」だ(Wikipediaを参照しました)

アンさんと私は、愛知県立中村高校という(当時は)名古屋でそこそこの進学校に3年間一緒に通っていた同窓生だ。

といっても、在学中は(おそらく)言葉を交わしたことはなかった。団塊ジュニアど真ん中の世代で、1学年は10クラス、約450人。3年間、同じクラスになったことはなかったから、「没交渉」はそう不自然なことではない。

友達ではなかったが、アンさんは記憶に残る同級生だった。

タイトル画像のジャケット写真をご覧になれば分かる通り、校内屈指の美人さん(かわいい子、ではなく、美人さん)だったし、当時から独特の空気というかオーラをまとっていて、目を引いた。

親しくなる機会がない男子生徒にとっては「あの、難攻不落感しかない美人さん」という感じの存在だった。

在日の同級生や先輩・後輩はそこそこいたが、いわゆる通名の人が多かったから、「安」という名前が目立つ理由の1つだったのは確かだ。

アンさんが私のことを在学中に個体認識していたかは、よくわからない。目立たない生徒というわけではなかったから、「あの、バスケ部のヒトね」くらいの印象はあったかもしれない。

真偽不明・アンサリー伝説

アンさんの高校時代の印象を増幅してくれたのは、アンさんと仲の良いTという友人が面白おかしく聞かせてくれる「アンサリー伝説」だった。

たとえば、

「名古屋駅を一緒に歩いていたら、突然、『わたし、今からここで歌う!Tくん、ギター弾いて!』と言い出して、参ったよ…」

「地下鉄構内で突然『あ!コンタクト、落ちた!』としゃがんで探し出し、美人さんを助けようとオジサン、オニイサンたちがワラワラ集まって床にはいつくばり出すと、本人はスタスタと立ち去った」

といった具合のエピソードだ。

聞くたびに「やばいな!」と爆笑したものだった。お断りしておくが、伝聞で「裏」は取ってないので、真偽は不明。

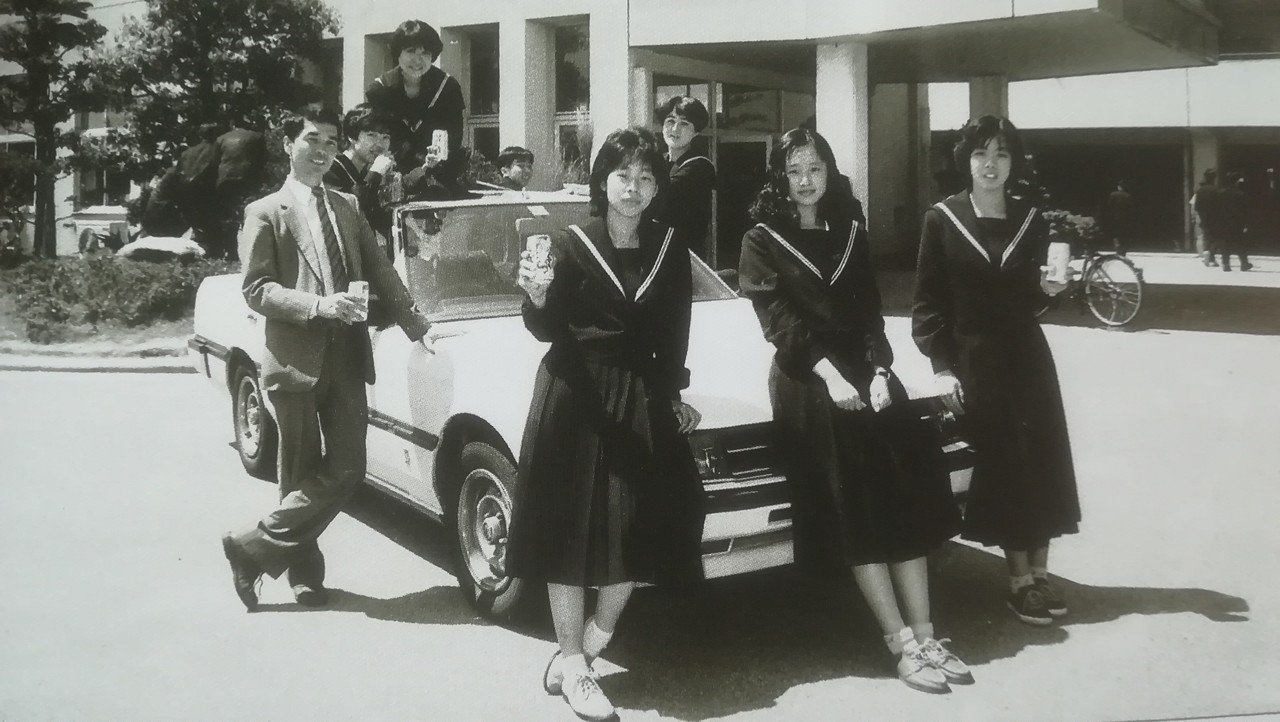

もう1つ、強く印象に残っているのが、卒業アルバムの写真だ。

その年は「数人のグループ単位で校内の好きなところで写真を撮ってもらえる」という企画があった。

校長室や非常階段、アビーロード風に横断歩道で、と楽しい写真が多いナイスな企画だったのだが、アンさんのグループの写真がアタマひとつ抜けてカッコよかった。

(何とか探し出した卒業アルバムより。今見てもかっこいい)

ボンネットに寄り掛かる彼女からは、高校生とは思えない大人びた空気が漂っていた。

大人になってアルバムを見返したとき、「この子には、あの学校は『狭かった』のだろうな」と思ったものだ。

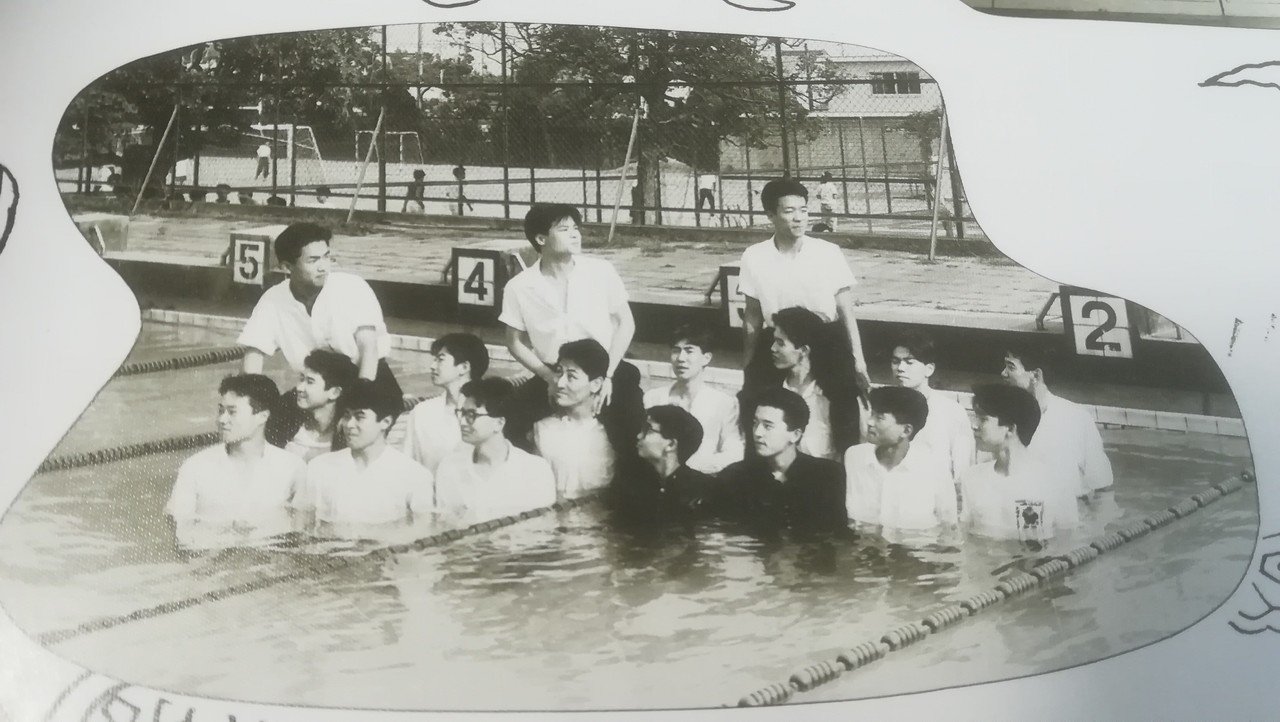

ちなみに我がクラスのアホな男子グループは、私の発案した「制服のままプールに入ってあらぬ方向を見る」という企画を採用した。

これはこれで、アホな高校男子らしくて、気に入っている。

(前列右から3人目が私。4人目がT。ズボンも履いてます。アホです)

話を土曜の午後に戻そう。

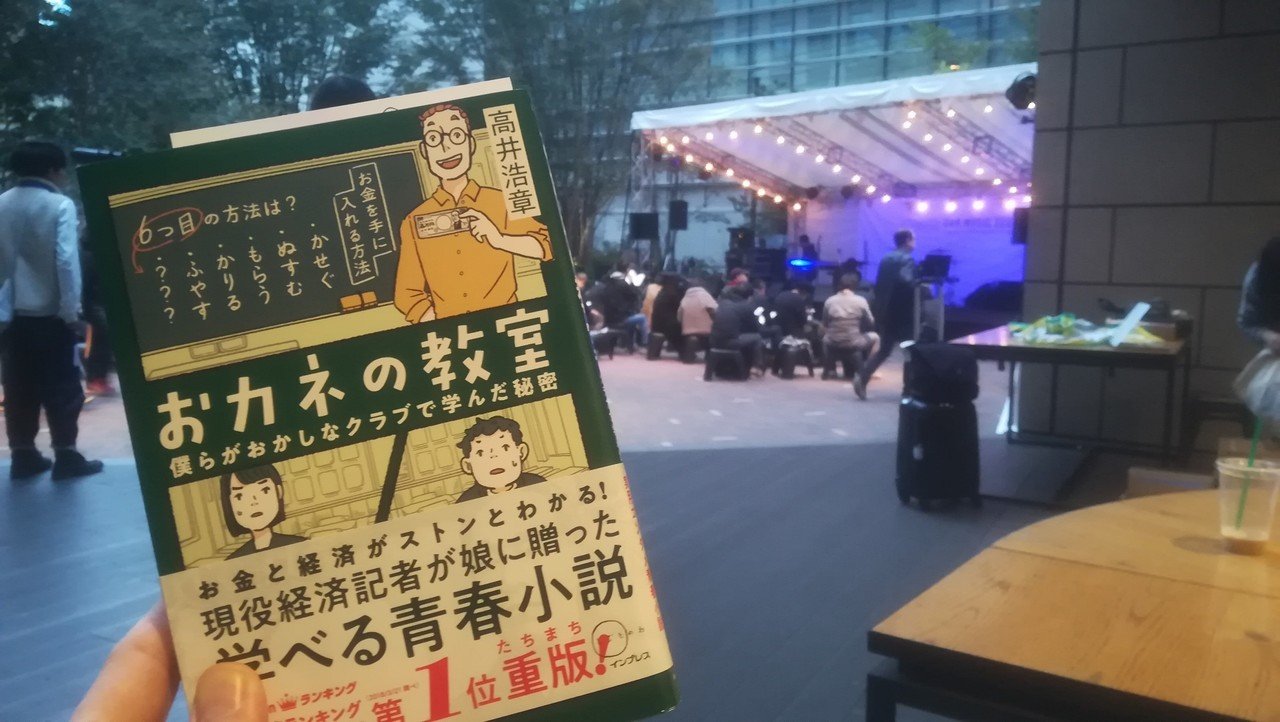

「アン・サリー」の名前を見つけた私はすぐ、近くの三省堂に向かった。

高校卒業以来初めて、約30年ぶりの再会を祝して、「おカネの教室」に簡単な手紙を添えて渡すのも、そう悪くないアイデアだと思ったからだ。開演までまだ2時間ほど余裕があった。

最初の一方的な「再会」

上に「卒業以来初めて」と書いたが、私の中では「アンさんとの『再会』は2度目だな」という気持ちがあった。

最初の「再会」は15年前の2003年の、一方的なものだった。

仕事の手が空いたある日の夕方、神田駅の近くの大型書店に足を運んだ。

1階の新刊・雑誌にはめぼしいものがなく、地下1階の文庫本コーナーに向かった。

その店には階段を降りてすぐにCDやDVDを売るコーナーがあった。普段はあまり立ち入らないのだが、何となくフラッと一回りする気になった。

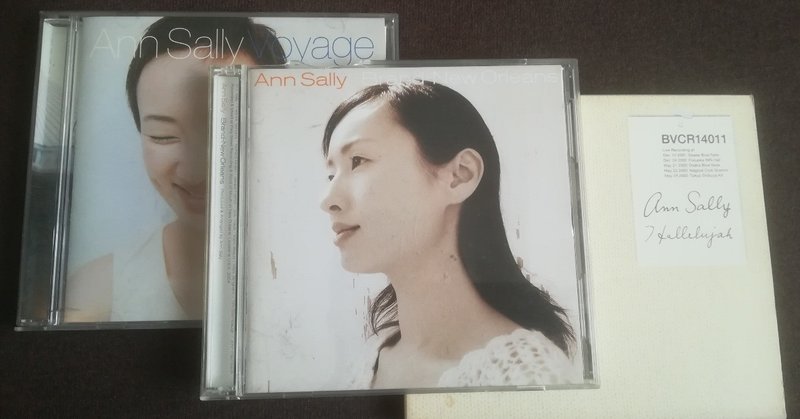

その時、目に入ってきたのが、壁掛けラックの視聴盤にピックアップされていたAnn Sallyの「day dream」と「moon dance」だった。

「あんさりー、か……そんな名前の同級生、いたなー」

私は最初、それが、「あのアンさん」だとは気づかなかった。

だが、ジャケットをよく見ると、顔まで似ている。店員が書いた推薦ポップには「名古屋出身」とある。

「え。これ……アンさんじゃん!」

急き立てられるようにして、試聴用のヘッドフォンをつけた。

そして、1曲目の「I Wish You Love」でいきなり心を鷲づかみにされた。

私は音楽は好きだが、評論は門外漢なので、下手な解説は控える。とにかく彼女の音楽は私の「ど真ん中」だったのだ。

本漁りはやめて、すぐこの同時リリースだった2枚のアルバムを持ってレジに向かった。

その日からiPodに入れた「day dream」と「moon dance」を毎日のように繰り返し聞いた。

「蘇州夜曲」「Only Love Can Break Your Heart」などお気に入りは多いが、なかでも「Allelujah」と「こころ」が何度聞いても涙がこみあげてくるほど心にしみた。

すぐデビューアルバムの「Voyage」も別の店でみつけて買い、特にラストナンバーの「Both Sides Now」は鼻歌の定番になった。

Both Sides Now / Joni Mitchell

Rows and flows of angel hair

And ice cream castles in the air

And feather canyons everywhere

I've looked at clouds that way

But now they only block the sun

They rain and snow on everyone

So many things I would have done

But clouds got in my way

I've looked at clouds from both sides now

From up and down and still somehow

It's cloud's illusions I recall

I really don't know clouds at all

白い雲を、天使の髪やアイスクリームの城に見立てる子供時代。

雨と雪を降らせ、陽を遮る暗雲という側面に目が向く大人時代。

両面を知った今でも、雲のことが本当にはわからないみたいだ。

そんな歌詞には、その頃の私の心の深いところに届く何かがあった。

感動と嫉妬と焦り

Ann Sallyのアルバムから受けた衝撃は、感動だけではなかった。

白状すると、試聴コーナーで聞いた瞬間から、感動に負けないほどの強度で、嫉妬と焦りが湧き上がってきたのだ。

当時、私は超多忙な割に仕事がマンネリ気味で、「こんなせわしないだけの日々をこのまま続けて、俺はどうするつもりなんだろうなあ」とぼんやりとした不安ややりきれなさを感じていた。

30歳を過ぎ、学生時代にバスケで鍛えた体力の「貯金」も底をつき、ときに座ってもいられないほどの腰痛にも悩まされていた。

振り返れば、鬱の一歩手前の状態だったのだと思う。

医師でありながら歌手として素晴らしい仕事を成し遂げているアンさんが、まぶしかった。

冴えない名古屋のなかでも冴えない西の外れにある、あんな冴えない高校が同じ出発点だというのに、夢をかなえて遠くまで進んでいる同級生が、羨ましかった。

「それに引き換え、30過ぎて、俺は何をやってるんだろう」と焦った。

意外なことに、この「嫉妬と焦り」は、鬱気味の心身に強くプラスに作用した。「ウジウジ腐ってる暇があったら、お前はお前のやることやれよ」と一喝されたような気分で、これが実にパンチのある一発だった。

感じたのが「嫉妬と焦り」だけだったら、逆効果だったかもしれない。

でも、Ann Sallyの歌声には、そんなものに囚われることの愚かしさに気づかせてくれる「美」があった。

癒しパワーMaxのAnn Sallyの歌声の鑑賞法としては、完全に「邪道」だろうが、この「再会」の衝撃を境に、私の心身の不調ははっきりと好転に向かったのだった。

「腐るのはやめよう」と開き直るとともに、「いつか自分の書いた本を出したい」という子供のころから抱いていた夢を思い出した。実際には、本を出せたのはその15年後だったりするわけだが…。

その後も、アンさんとは、前述の紅白や、娘と劇場に見に行った「おおかみこどもの雨と雪」のエンディングで「おかあさんの唄」が不意打ちのように流れるといった形で、一方的で、小さな、嬉しい「再会」が何度かあった。

30年ぶりの再会にして「初会話」

再び、3日の午後に戻る。

三省堂で自著と一緒にメッセージカードを調達すると、私はステージ近くのカフェに戻った。

ビールを飲みながら、「アンさん、覚えてないと思いますが、中村高校で同級生だった高井です」という書き出しで短い手紙を書き始めた。名刺と一緒に本に挟んで、イベントスタッフに頼んで控室のアンさんに届けてもらうつもりだった。

書き終えてステージ近くのスタッフにその旨を伝えると、「もうすぐリハーサルで一度降りてこられるので、直接お渡しした方が喜ばれますよ」とチーフ格らしき方がおっしゃってくれた。ステージ前で忙しいだろうからと固辞したが、「大丈夫、大丈夫」という笑顔に甘えることにした。

そして、10分もしないうちに、アンさんが降りてきた。

記憶の中の「ちょっと尖った不思議なオーラを発している美少女」は、柔らかな空気をまとった、そう、「おかあさんの唄」を体現したような成熟した女性に変わっていた。

スタッフの方が「お知り合いがいらしてます」とつないでくれて、私はアンさんと約30年ぶりに再会した。

手紙の文面と同じように「覚えてないと思うけど…」と切り出した。アンさんの顔には明らかに「誰だっけ?」という戸惑いが漂っていた。

無理もない。再会といっても、おそらくこれが2人の初めての会話なのだから。

それでも、「中村高校で一緒だった」と言ったあたりからは、「えー!」と話が盛り上がった。

「アルバム、マジで全部もってます。これは、最近、本出したので…」

「え、すごい。どれぐらい売れてるの」

「いまのところ、〇万部くらいかな」

「すごーい。私のCDよりぜんぜん売れてる(笑)すっかり出世なさって…」

「いやいやいやいや!『紅白』出た人に言われたくないって!」

1~2分、立ち話をして「せっかくだからゆっくり聴いていってね」「もちろん!」というやり取りを最後に、私はカフェの席に引き揚げた。

喉元まで「一番のお気に入りは『こころ』なんだよね…」とリクエストめいた言葉が出かかったが、厚かましすぎるだろうと自重した。

圧倒的ライブと小さな奇跡

すっかり日が暮れた17時半少し前、伴奏のギタリスト羊毛さんと一緒に、Ann Sallyがステージに立った。

(ライブ中は撮影禁止だったので直前の様子。小さいライブハウスのような距離感)

1曲目がいきなり大好きな「Both Sides Now」。アルバムの静かなバラードとは違った、ミドルテンポのアレンジが新鮮だった。

その後も「Allelujah」や銀河鉄道999のテーマ、ブルーハーツのナンバーなど意外感のあるバラエティーゆたかな曲をすべて「自分の歌」にしてしまうAnn Sallyらしいステージが続いた。

伴奏の羊毛さんも、演奏はもちろんのこと、緊張感ゼロのゆるゆるなMCのやり取りも素晴らしく、「こんなもの、タダで聞かせてもらっていいのか!」という贅沢な時間が過ぎていった。

そして最後の曲「蘇州夜曲」でステージは終わった。

拍手がやまず、いったんそれにこたえて舞台に戻った2人は、丁寧にお辞儀をして、再びステージを降りた。

時間が押しているのか、これはアンコールはなしかな、という空気が漂った。

初めての「生Ann Sally」の感動の余韻に浸りながら、私は、

「『こころ』は、今回はリスト外だったか…。またライブあるだろうから、次回に期待、だな」

と考えていた。

拍手が止みかけていたところで、ふいに2人が再びステージに上がった。

「こんな夜は、もう1曲ぐらい、歌いたくなっちゃいますよね」という言葉の後、Ann Sallyが歌ってくれたのが、「こころ」だった。

こころ /作詞 キム・ドンミョン 訳詞 キム・ソウン 作曲 沢 知恵

わたしのこころは湖水です どうぞ 漕いでお出でなさい

あなたの白いかげを抱き 玉と砕けて舟べりへ散りましょう

わたしのこころは灯火です あの扉を閉めてください

あなたの綾衣の裾にふるへて こころ静かに燃えつきてあげましょう

わたしのこころは旅人です あなたは笛をお吹きなさい

月の下に耳傾けて こころ愉しく 夜を明かしましょう

わたしのこころは落ち葉です しばし お庭にとどめてください

やがて風吹けば さすらひ人 またもや あなたを離れましょう

同じく韓国にルーツを持つ沢知恵さんのこの曲に、アンさんは特別なつながりや思い入れを持っているのかもしれない。それは、「ただの元同級生」でしかない私には、想像するしかない領域のことだ。

私に分かるのは、この歌を歌うAnn Sallyの声には、特別な力が宿るということだけだ。

私は、嫉妬や焦りだけでなく、あらゆるマイナスの感情から解放されて、歌声に浸った。自然と涙があふれた。

歌が終わり、聴衆から大きな拍手が起きた。会場には、至福のステージをもたらしてくれたアーティストとスタッフへの感謝の気持ちが広がっていた。

私は、自分にとっては、今日の「再会」は、至福のステージ以上のもの、そう、ちょっとした奇跡みたいな出来事だったな、と感じていた。

−−−−−−−−−−

ツイッターもやってます。アカウントはこちら。@hiro_takai

無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。