【1935年台湾博覧会 #2】毎日お祭り状態の50日間!その魅力とは? 第二会場・前編

第一会場編はこちら👈

第二会場は、全会場のなかで自分が一番好きな会場です。第一会場よりエンターテインメント性が高いですし、当時の名残りは現在も少しだけ残っています。内容が盛り沢山なので、今回の記事は前編・中編・後編3本に分けて載せます。

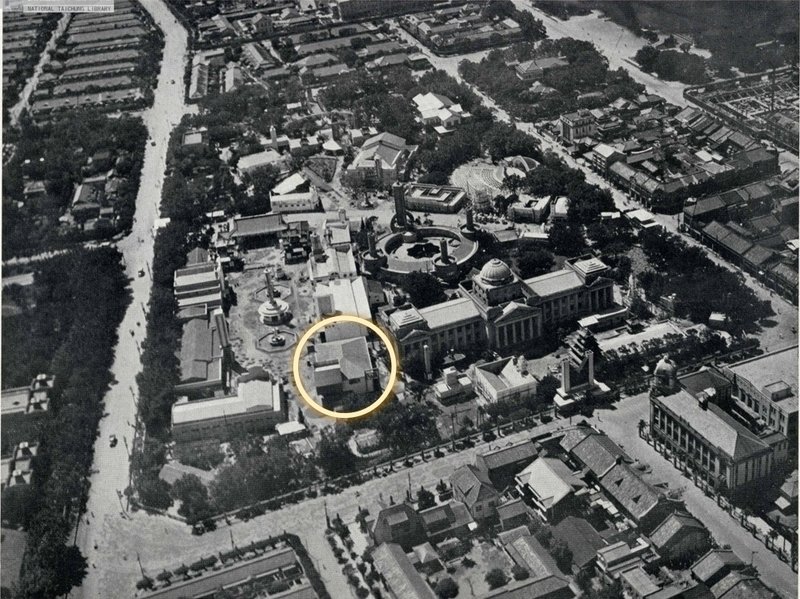

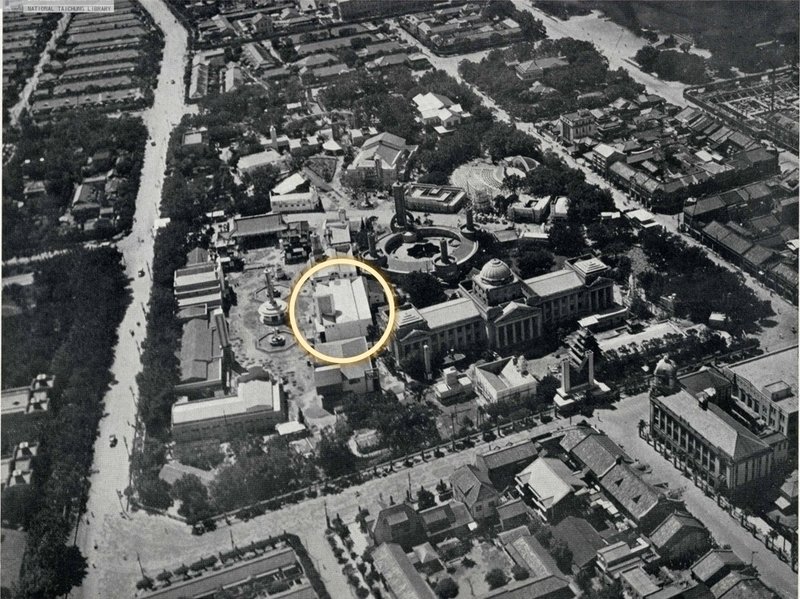

第二会場は、現在の台北市の「二二八和平公園」の前身であり、当時の「台北新公園」で開催されました。もちろん博覧会当時に建てられた建物は、今になってほとんど残っていないですが、公園の形はあまり変わっていないので、博覧会の地図を見ながら公園を歩いたら、いろいろ想像できそうですね!

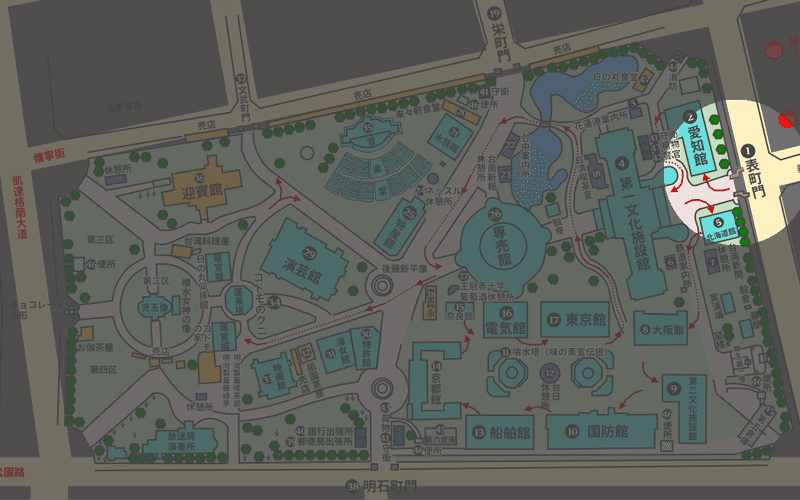

当時の会場地図を参考に、現在のGoogleマップと照らし合わせて、分かりやすい地図を作ってみました。

※文字の表示はなるべく当時のままですが、読みやすいように現代の漢字に転換しています。

※元の地図は線と文字のみのモノクロ地図で、番号や色塗りは分かりやすいように加工したものです。

そして、今回は新しい試みとして、google mapの機能を使いて、現在の228公園に当時第二会場にあった展示館や設備をマークしてみました!

それでは、#1と同じく、当初のモノクロ会場図に描かれている矢印マークを参考にして、第二会場を回ってみたいと思います!

(各館の展示内容に関しては、当時の『台湾の旅』という博覧会観覧案内の本、雑誌記事「豪華版臺灣記念博の全貌」や他の新聞記事に書かれている文字を引用します。)

第二会場のスタートは、「表町門」から会場に入ります。

現在で言うと、館前路から228公園の敷地に入るところです。

「表町門」の前にに立ってみたら、道路を挟んで向こう側の三井物産の建物が見えます。

その建物は現在も残されています。

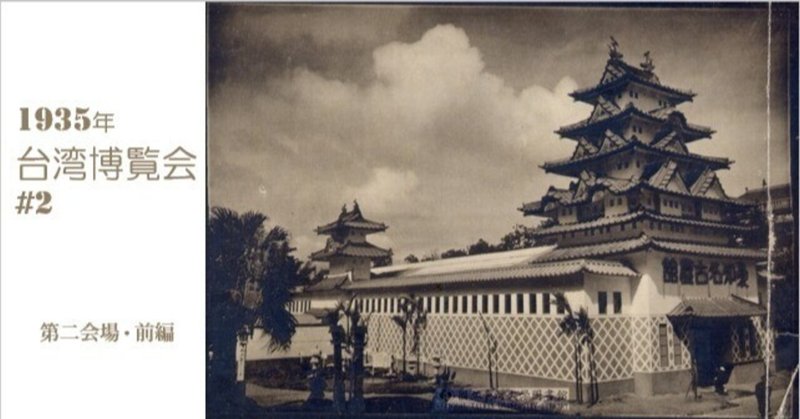

第二会場に入って、まず右側は「愛知名古屋館」(愛知県、名古屋市出品)です。

展示館自体が名古屋城の形になっていて、とても雰囲気がありますね。ここの主な展示品は、楽器、瀬戸陶磁器、農具、自転車、革製品、仏具、刃物、服地、雑貨、映写機、ガラス製品、食料品、郷土玩具、鋳物などです。

「愛知名古屋館」から出て、目の前に「花蓮港案内所」(花蓮港観光協会運営)があります。

次は、「表町門」から入って真っ正面にある「第一文化施設館」(教育、学芸、社会事業、保健及び衛生関係出品)を見てみましょう。

建物は既存の「児玉総督および後藤民政長官記念博物館」を利用しています。現在は、国立台湾博物館となっています。

「表町門」から入って左側は「北海道館」です。

ここで北海道の特産品が陳列されています。農産物(豆類)、水産物(昆布類、貝柱、花色参其他水産加工品)、畜産物(ホームスパン、毛皮類)、林産物(ペニヤ板其他林産加工品)など、その他にビート糖及びその副産物、北海道名産の薄荷、除虫菊なども出品されています。

「北海道館」から出て、目の前に右側は「鉄道案内所」で、左側は「台湾新聞社休憩所」です。

もっと前へ進むと、第二文化施設館の付属施設があります。

ここでは、原住民(当時は「高砂族」と呼ばれ)の蕃屋、望楼、穀舎、実演場が展示されています。こちらは、当時の台北州蘇澳郡寒渓(現在の宜蘭県大同郷寒渓村)にあるタイヤル族の蕃屋を会場に持ってきたものです。

蕃屋

望楼

穀舎

実演場

これらの付属施設のすぐ横には、新公園既存の「柳生一義像」があります。現在では、元の彫像が撤去されて孔子の像になっていますが、台座は日本統治時代のもののままと言われています。

台北帝大豫科紀念冊1943に収録された写真です。後ろの彫像は当時の「柳生一義像」です。(台大校史館から引用)

参考:臺北新公園柳生一義像今昔 - 聚珍臺灣 (gjtaiwan.com)

次は、「大阪館」(大阪府出品)へ行きましょう。

建物の東側壁面に「極東の地図」が描いてあって、南側の壁面には、『台湾博覧会誌』によると「大阪の表象として煙突林立の状態を描いた」だそうです。

長谷川鉄工所の巨大な冷蔵器のほか、化粧品、毛織物、綿織物、絹織物、機械類、リノリウム、タイル金庫、革製品、ロープ、刃物、台所用品、ガラス食器食料品、印刷器、除虫菊なども展示されています。

続きましては、「第二文化施設館」(警察、司法、理蕃関係)です。

ここで展示する「理蕃」に関する部分は、原住民に関する取り締まる実績が強調され、「現在の平和な蕃社が絵の如く浮き出るなど、今昔の対照を興味深く展示している」。また、原住民六族の文化芸術や、木彫、泥細工の実物も陳列されています。

隣の「国防館」では、陸軍と海軍の展示に分かれています。

陸軍は「現代戦、爆撃状況、空中戦闘を主体として現代兵器、毒ガス、衛生、糧秣、被服関係などを出品陳列し」、海軍のほうは「(展示館)入口左側露天で先ず目を奪うものは軍艦陸奥の主砲十六インチ実物大の模型である」、その他に親王旗、軍艦金剛の模型、大砲、飛行機、潜水艦、近代海戦の油絵などが展示されています。

「国防館」の正面からには、「味の素の宣伝噴水塔」と「台湾日日新報社休憩所」が見えます。

ちなみに台湾日日新報は、当時の台湾では官報として使用されています。

「国防館」の隣は「船舶館」(逓信部、船舶会社郵、商、大汽、辰馬の四社)になります。

展示館内には、

「商船では大パノラマ三場を作り、その中二場まで満々と水を張り、同社持船百数十隻を全部一尺二、三寸位の模型で、世界雄飛の同社各航路を示す」

という演出があります。

「船舶館」の隣は、凄く古風なデザインをしている「京都館」(京都府出品)です。

この建物は、「平安神宮の拝殿廻廊及両翼即ち蒼龍楼、白虎楼などに模し」、装飾としては

「拝殿正面には古代模様の張幕を張り、庭前には左近の桜、右近の橘に模した植込があり、其の前に四神旗四旒を樹立し、廻廊外廻には吊灯籠が懸垂せられ」

という仕様になっていて、とても趣きがある展示館です。

展示品は、以下のように挙げられています。

清水焼きで名ある京都陶磁器工業組合出品の茶器や人形

京都金属工業組合の花瓶、置物などの銅器

漆器同業組合の古雅な茶器、菓子鉢

福田呉服店京都本店出品洛北光悦寺の野点

中京風俗に装いした人形が茶をたてる閑雅な風景

京都西陣織物同業組合の金銀絲丸帯、名古屋帯、昼夜帯

染物同業組合の訪問服、友禅着尺

七条新町若林商店の金色仏壇

扇子団扇組合の扇子(平安鎌倉時代の扇から現代の象牙骨のスマートなものまで)

次は「奈良館」です。

建物の正面入口に大きな仏像が飾られています。

「奈良館」の横は「電気館」です。

主な展示テーマは電気照明で、

「新旧ショーウインドーを比較展示して巧妙な照明が如何に商品の広告効果を大ならしむるかを知らしめ、或は商店そのものの照明による美化、街頭の近代的照明等実物、模型、パノラマ等によって照明知識の普及徹底をなす」

という内容です。その他には「電気ホームの一日」など、日常生活に電気が使われている場面の展示もあります。

次は「東京館」です。

展示されているのは、各製造会社の製品です。横浜護謨(ゴム)製造株式会社、富士電機製造株式会社、富士通信機製造株式会社、古河鉱業合名会社、古河石炭鉱業株式会社、古河電気工業、東亜ペイント製造株式会社、旭電化工業株式会社、日本農薬株式会社、原町紡織株式会社からの出品になります。

第二会場・前編はここまでとなります。

引き続きは「中編」をご覧ください。

参考資料:

台湾の旅, 台北市, 始政四十周年記念臺灣博覽會協賛會, 1935.

豪華版臺灣記念博の全貌, 月刊臺灣, 1935, 6(10), p.31-47.

鹿又光雄, 始政四十周年記念 臺灣博覽會誌, 台北市, 始政四十周年記念臺灣博覽會, 1939.

始政四十周年記念 臺灣博覽會協賛會誌, 台北市, 始政四十周年記念臺灣博覽會協賛會, 1939.

始政四十周年記念臺灣博覽會, 大阪市, 細谷真美館, 1936.

須田一二三, 始政四十周年記念 臺灣博覽會ニュース, 始政四十周年記念 臺灣博覽會事務局, 1935.

富永豐文, 臺灣博誌上見學記 =第二會場= 府縣館, 臺灣警察時報, 1935, n240, p.76-77.

1935年台湾博覧会シリーズ記事

#1 第一会場編

#2 第二会場・前編

#3 第二会場・中編

#4 第二会場・後編

#4.5 食欲の会場 “うまい名物”を漁るCOVER:愛知 名古屋館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?