読書日記その541 「三流シェフ」

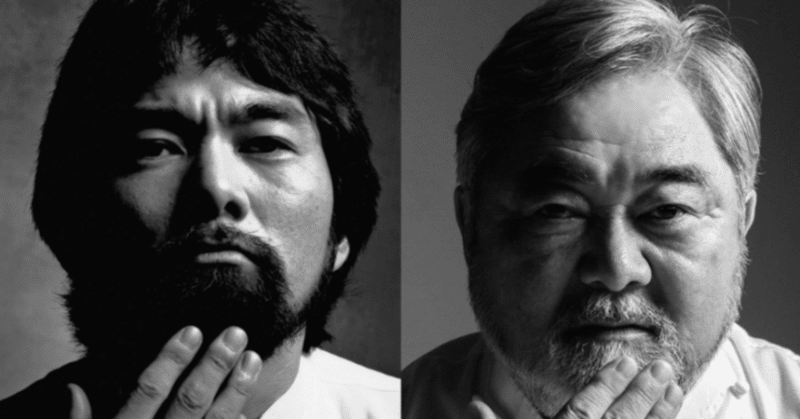

本書のタイトルに「三流シェフ」とあるが、著者・三國シェフは長きにわたり日本のフランス料理界を牽引されてきた超一流のシェフだ。三國シェフは本書で帝国ホテルの故・村上シェフを神と呼んだが、われわれの世代からしたら三國シェフこそが神である。

約30年前、20歳のボクは東京のフランス料理店でコック見習いとして働いていた。勤めていたレストランはなかなかの有名店で、ボク自身は三國シェフにお会いしたことはなかったが、そこのシェフやメートル・ドテルなどが三國シェフを知っていた。それもあって三國シェフのことはうわさ話として耳にしていた。

ひとつは「とてつもなく厳しい人」。オテル・ドゥ・ミクニは厳しいことで有名だった。本書でもあるとおり、スタッフが全員逃げだしたエピソードがあるくらいだ。まさに地獄のような厨房だったであろう。三國シェフは当時、最も乗りに乗った料理人であったが、あこがれることはなかった。ボクは厳しい人が苦手だからだ。

そしてもうひとつが、「洗いものだけの経験でフランス行きの船に潜りこみ、フランスでの修行で腕をみがいて帰国した」。人づてにめぐりめぐって耳にしたこのうわさ話は尾ヒレがついてるものの、しかし本書を読むと大筋では合っていたことがうかがえる。

帝国ホテルではほんとうに洗いものだけだったようだ。しかしそのまえに勤めていた札幌グランドホテルではひと通りは経験している。またフランスではなくスイスの大使館へ、村上シェフの紹介で渡っている。もちろん飛行機だ。船に潜りこんだというのはどこからそうなったのだろう。本書には札幌グランドホテルに働きたくて、ホテルの厨房に潜りこんだ話があるが、そこからだろうか。

ただ三國シェフが実際に腕を上げていったのは、やはりスイスやフランスへ渡ってからなのは事実だ。そこでだ。本書を読んでたいへん驚いたことがある。三國シェフが修行したレストランは世界でも名高い名店ばかり。ジラルデ、アラン・シャペルなど、そのなかになんとロアジスがあるではないか!

南仏カンヌのとなりにある小さな街、ラナプール。夏の太陽が照りつくラナプールの海辺のちかくにロアジスはある。ここはボクが27歳のころに、パティシエとして1ヵ月ほど働いたレストランなのだ。

ロアジスは、パティスリー(菓子厨房)とキュイジーヌ(料理厨房)は別棟になってるので、厳密にいうと三國シェフの立った厨房でボクも働いたわけではない。別棟で部署もちがう。しかし同じ敷地内の同じレストランで働いたのはまちがいない。

いや〜〜、ちょっと感激。ただ三國シェフと違うのは、三國シェフはがっつり料理人として働いてる。ボクはパティスリーにいたもうひとりの日本人の助手として、バカンスシーズンで忙しい夏の1ヵ月間限定で働いたのだ。日本人の助手だからフランス人とマンツーマンでやり取りすることはほとんどなく、自分で考えて仕事をすることもない。あくまで助手だったから、労働というより体験研修のようなものだった。

また当初はロアジスを皮切りに数件のパティスリーで働けたらと思っていた。しかしボクは三國シェフと違ってビビりだったから、ロアジスが終わってからはもう日本に帰りたくて帰りたくて、さあ次という気持ちにはなれなかった。向こうでバリバリ働くには、技術や言葉よりもメンタルが大事だということを痛感したのだ。

そういう点で、三國シェフのようにフランスで何年も修行する人を、ボクは心から尊敬する。自分ができなかったことをやった人だからだ。ただね。あのころのボクも高みをめざしてよくやったなぁ、なんて思うのだよ。東京の有名店の門をたたき、フランスへのコネをつくって海を渡り、一流シェフと同じ視線の先を歩んだのだからね……今はしがない無職のジジイだけど…💧

ともあれ、本書は料理人としての道を極めた三國シェフの生いたちから現在までの自叙伝だ。これは出版社があえてそういう風につくるのか知らないが、世にでる数々の自叙伝と同様に、「生まれも育ちも貧乏」「一念発起して東京へ」「いじめ、貧乏、厳しい修行に耐えしのぶ」「それらの苦労が花ひらいて今」という予定調和になっている。

ボクは知っている。これほど普通でない人生を歩んだ人だ。笑える失敗談やおもしろエピソードなんかも、とんでもないものをもってるにちがいない。三國シェフがほんとうの意味で引退する日がきたら、こんどは今だから笑えるおもしろエピソード集みたいな本を、人生の集大成としてぜひ出版してほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?