暗黒太陽伝 ブラック・ドット・ダイアリー(9)

第9話 エリカエデ カエデリカ

ブラック・ドット・ダイアリー

BDD 二●一三年六月二十日(木)

計画は秘密裏に進められた。

赤神晴海の黒点呪術を突き破るには、出来るだけ長い〝光の矢〟が必要となる。

マクスウェル卿は協会の会員に呼びかけ、日本列島の要所要所に180名以上を配置する強力な布陣を敷いた。

山開き前の富士山頂や伊勢神宮、皇居前広場といった重要ポイントだけではなく、家の屋根や雑居ビルの屋上、小さな神社の境内の木に登って受け止めた光を次の中継地点へ飛ばしていくのである。

楓たちとの連絡はすべてメールで行った。

こちらの動きを察知されないよう、楓たちも部室へは行かなかった。

だから、レイライン研の公式の部員はいまだゼロのままだった。

また息の詰まるような一日が終わり、下校の時間を迎えた。

途中、コンビニに立ち寄り毎号買っている雑誌を購入。

自宅のあるマンションのオートロックの前でインターフォンに向かっていると、

「楓」誰の声かすぐにわかった。

振り向くと、今井江里加が立っていた。

「ちょっと、いい?」

「何?」楓は警戒する。

「歩こう」

幼馴染とはいえ、友人関係は小学五年くらいで途切れていた。

第一、今は敵同士。

彼女は赤神晴海の手下で親衛隊のトップだ。

楓がお世話係のときは容赦なくこき使われていた。

楓は江里加のやや後ろを歩きながら、彼女の右頬の黒ずみを睨んでいた。

江里加は公園を兼ねた幼稚園の運動場へ入っていった。

二人が通った幼稚園だった。

ブランコと鉄棒しかない小さな運動場だが、園児たちはすでに帰ったらしく静まり返っていた。

「それ、マンガ?」江里加が振り向きざま言った。

「そうだけど」楓はレジ袋に入ったマンガ雑誌を持ち直した。

「好きだね。まだ読んでるんだ」

江里加は下を向いて、靴先で足元の砂を軽く蹴りながら続けた。

「昔さ、二人でマンガ家になろうとか言ってたよね。すごい絵、下手だったけど。二人で考えたペンネーム、覚えてる? えりか・かえで? かえで・えりか?」

「かえで・りか、だよ」

「あれ? えり・かえで、じゃなかった?」

「どっちにするか迷っているうちに疎遠になったでしょう」

「ああ、そうだ。あたし、マンガ読まなくなったから」

江里加は懐かしそうに(ふっふっ)と笑っていたが、不意に黙ると地面から顔を上げた。

「あんたたちの動き。全部わかってるんだ」

「えっ」

「赤神にはわかるんだよ。呪術の力で。マックスの研究会に入ったんでしょう?」

「……」

「やめなよ。今ならまだ間に合うかも。赤神には切り札があるんだ。それをやられたら、あんた、ただじゃ済まないよ」

「……」

「一緒に謝ってやってもいい。あんたも親衛隊に入れるように頼んでみようか」

「そんなことより、赤神さんに加担するの、もうやめてくれない?」

「それは無理。あんたはあの人の恐ろしさを知らないんだ。2ーCで生きて行こうと思ったら、あの人の言うことを聞くしかない。それが嫌だったら、転校することだね」

「本気で言ってるの?」

「本気」

長い沈黙が続く。

「今日ここで会ったことは忘れて。やっぱ、あんたとはもう仲良くできない」

「別に構わない。江里加があの人の味方なら、わたしの敵だよ」

「忠告はしたからね。じゃ」

江里加は踵を返して運動場から出て行った。

(つづく)

地域医療に従事し、患者からの評判もよく、

長年にわたる功労を地方自治体から表彰されもした。

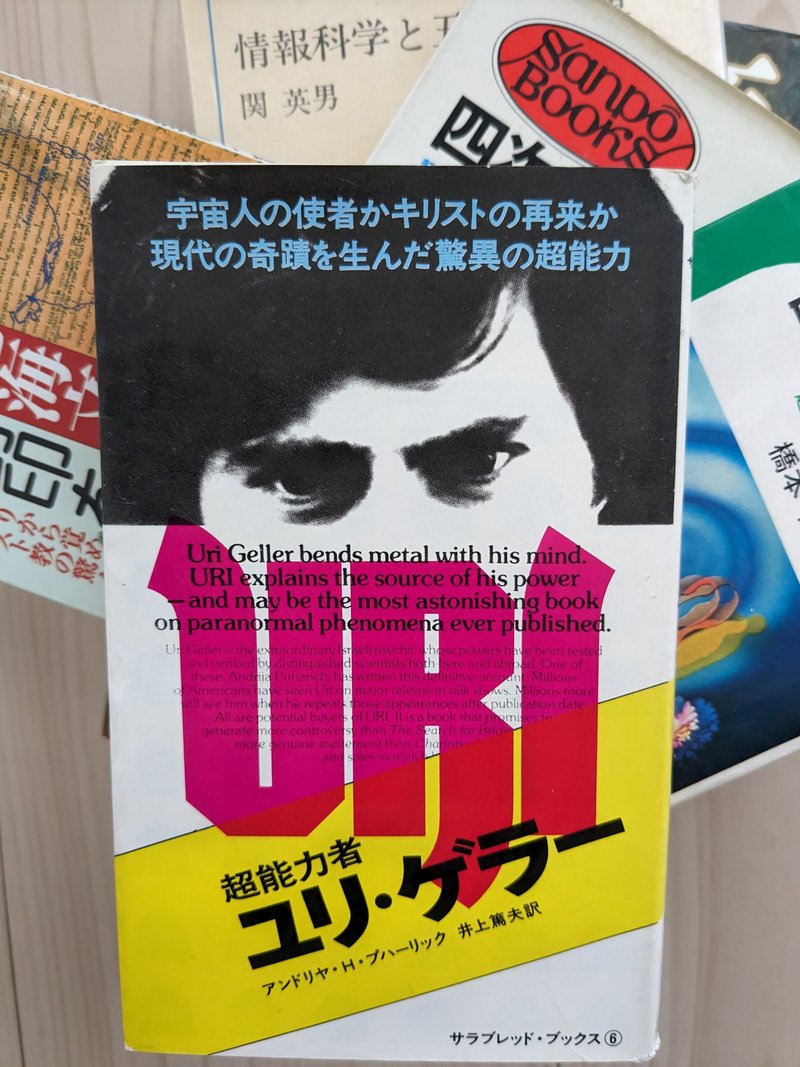

その父の本棚には医学書や歴史書のとなりに、

いわゆる超科学的な書物が並んでいたことを知る者は少ない。

1970年代、当時小学生だった私は、

父にスプーンを持たされ、テレビの前に座っていた。

そして生放送中の超能力者の呼びかけに合わせて

父と二人

「曲がれ!曲がれ!」と唱えながら

スプーンをこすっていたのである。

それを母は冷めた目で遠巻きにしているのだった。

もちろんスプーンは曲がらなかったが、

その後も父の超科学的なものへの関心は尽きなかったようだ。

つい先日も、実家を訪れた私に興奮気味に

「これを見ろ!」とあるYouTubeの映像を薦めてきた。

それは夢のお告げで高額宝くじに当選した僧侶の不可思議な話だった。

父の理数系の脳は息子にはまったく伝わらず、

病院は父一代で廃院となったが、

私にごく微量ながら「霊感」のようなものが備わったのは

父のこうした超科学への探求心と関係がありそうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?