「ディープな維新史」シリーズⅤ 攘夷と開国❸ 歴史ノンフィクション作家 堀雅昭

挫折した攘夷からアジア主義に

「アジア主義」とは何だったのか。

その問いに対する答えは、かなり難解だ。

例えば竹内好が「アジア主義の展望」(『現代日本思想大系9 アジア主義』)で紹介したように、植木枝盛のような初期自由民権論者たちの「アジア諸民族がまったく平等な立場で連帯しなければならない」という「一種のユートピア的な世界政府論」もそのひとつであろう。

あるいは田村安興が『ナショナリズムと自由民権』で語るように、ナショナリズムを伴う台湾、朝鮮、満州、中国大陸の同化であり日本化という意味での「アジア的グローバリズム」という見方もできよう。

「アジア主義」は、そもそも「主義」といえるだけの原則や思想が見えず、とらえどころがないのである。

だが、あえて私なりに定義するなら、挫折した攘夷の立て直しのために朝鮮や中国と一体になった明治維新のやり直しの思想と思われる。

もう少し理屈っぽく言えば、挫折した水戸学のリアクションから生まれた日本主導のアジアの連帯主義とでもいおうか。

そんなとらえどころのない「アジア主義」の源点を探るうちに、奇しくも下田踏海事件で投じられた野山獄の中で松陰が記した『幽囚録(ゆうしゅうろく)』に、その原型を見ることができたのである。

この『幽囚録』(大和書房『吉田松陰全集 第二巻』)で、松陰が述べていた内容をかみ砕いて列記すれば以下のようになる。

❶ 北海道を開拓して新たに領主を置いて統治させること。

❷ カムチャッカ半島とオホーツク海を手に入れ、琉球を属国とし、日本国内の領主同様に天皇に拝謁させること。

❸ 朝鮮に攻め込んで人質をとり、(神功皇后の時代のような)古の盛時のように朝貢をさせること。

❹ 北は満洲の地を割いて手に入れ、南は台湾やルソン諸島を収めて順次積極的な勢いを示し、「然る後に民を愛し、士を養ひ」国境を護ること。

もうお気づきであろうが、実にこれらが明治近代に実現された青写真でもあったのだ。

たとえば❶については明治2(1869)年7月から同15(1882)年2月まで、新政府は実際に北海道に開拓使を置き、戊辰戦争の敗北で領地を失った旧会津藩・仙台藩などの旧士族たちが北海道に移住。実際に北海道の開拓が行われていた。

あるいは官軍側の長州藩側からも明治4(1871)年の廃藩置県後、旧藩主の毛利元徳が旧長州藩士の北海道移住を計画。家臣の粟屋貞一が開拓委員長となり、明治14(1881)年9月に北海道余市郡山道村字然別(現、余市郡仁木町)に向かった。ここは毛利家の本姓にちなみ、「大江村」と命名している。今、そこには大江神社が鎮座し、境内には大江開祖である粟屋貞一の石碑が建っている。

❷については日露戦争の勝利でカムチャッカ半島沿岸の漁業権を獲得した。また、琉球については 明治12年(1879)に琉球藩を廃し、沖縄県を置くことで、清国の「柵封体制」から切り離すことに成功した。

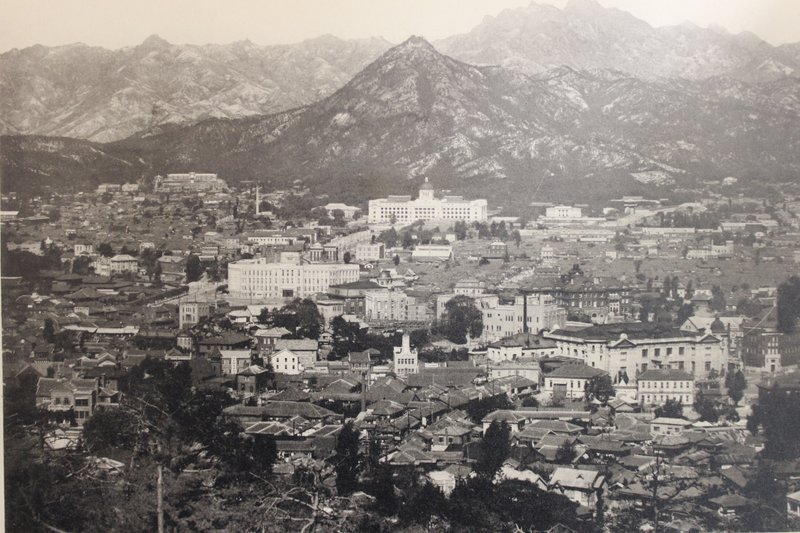

❸については明治43(1910)年8月の日韓併合である。これにより李氏朝鮮の身分制度を解体し、民主化を推進、近代工業を殖産した。また、京城(現、ソウル)の近代的な街づくりや、文化政策としての博物館の建設、植林の推進など、日本の統治により朝鮮半島の近代化が飛躍的に進んだ事実は拙著『寺内正毅と近代陸軍』(弦書房)で示したとおりである。

❹については順序が逆になるが「ルソン諸島」、すなわちフィリピンの独立運動を、早くも玄洋社が明治32(1899)年にアギナルド大統領の反米独立運動を支援していた。また、台湾はこれより前の日清戦争の勝利で手に入れていた。満洲については昭和6(1931)年9月の満州事変により、翌昭和7(1932)年3月に満州国の建国を成就させ、アメリカ合衆国のような多民族国家建設の実験を行っている。

したがって明治という時代は、吉田松陰の『幽囚録』の予言通りに実践されていたのである。

実は、この『幽囚録』を書いてまもなく、松陰は安政7(1859)年10月27日に江戸の伝馬町の獄舎で処刑されていた。それから8年が過ぎた慶応3(1867)年12月9日に、王政復古の大号令で即席の新政府が樹立された。その途端に尊皇攘夷は姿を消し、表面上は尊皇開国に転じた。いわゆる明治新政府の欧化主義だ。

このため、新政府の矛盾に憤った天誅組の生き残りの僧侶・三枝蓊(さえぐさしげる)たちが慶応4(〔明治元〕1868)年2月30日に、京都で英国公使ハリー・パークスを襲撃する攘夷テロなどを起こしている。

これを小説「最後の攘夷志士」(『幕末』所収)に仕立てたのが司馬遼太郎だった。

なるほど王政復古の大号令で誕生した新政府に「外国事務総裁」なる奇怪な官職が出現し、1月15日には国際法の枠内で外国と交遊すると朝廷布告が渙発されたことで、裏切られたと思った攘夷派は決起したのである。

だが、消えたように見えた攘夷思想は、実は前掲の松陰の「幽囚録」の「アジア主義」を裏打ちする形で、明治9(1876)年に「萩の変」を引き起こす前原一誠に引き継がれた。

処刑を前にした前原の遺書には、「官吏欧米(かんりおうべい)の文明に心酔眩惑(しんすいげんわく)し、妄(みだり)に之(これ)を進取(しんしゅ)せる弊害(へいがい)」と西欧由来のグローバリズムへの痛烈な批判を書いている。

そのうえで前原は、「国防は朝鮮を取つて根拠として台湾に出兵し、更に支那を奪ふて亜細亜全洲を統轄し、以て欧米各国を鎮圧せる長期の画策を国是にさだむべき」と続けていたのだ。

師であった松陰由来のアジア主義の実現を述べていたのである。

維新後のアジア主義者・前原の墓は、萩市土原の弘法寺に鎮座している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?