nonfiction to fiction

共有されずに放置された記憶というのは、時間が経つと、本当にあったのかどうかすら、わからなくなることがある。

たとえば友人と、あの時あんなことがあったよね、そうそう、というやり取りが、数年に一度でも続いていたとしよう。

するとその記憶は、名はなくとも、たしかにあったこととして、二人の間に残っていく。

けれど、仮に片方だけが覚えていたとして、それが本当にあったことなのか、どうやって証明できるのだろう。

思い出、会話の口調、話したこと、まるっきりそんなもの、最初からなかったかのように振る舞われたとしたら。

自分に残っている記憶も、少しずつ消えゆくような気がしてくる。

相手が思い出したくもないことならばそれでいいのかもしれない、とも思う。

さて、自分はどうだろうか。

それほど酷い記憶でもないし、時々、あぁあんなこともあった、と浮かべてみるのも悪くない。

そう思っていたとしても、記憶の片方がぼやけていけば、こちらの記憶もまるで魔法がかけられたように、煙に巻かれていくようだ。

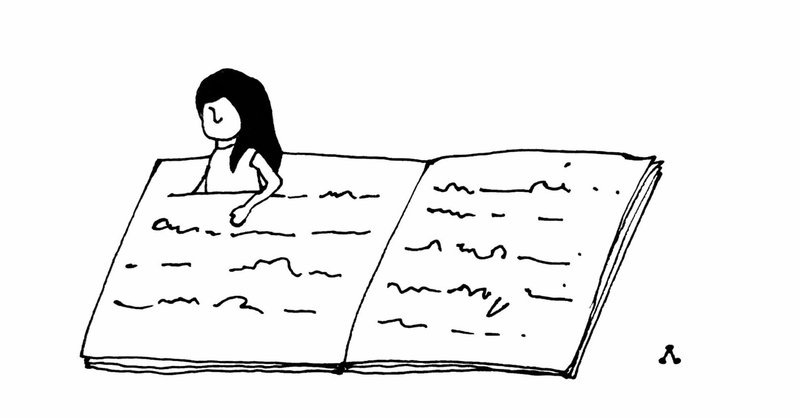

そんな時、まるで自分が創り出した物語でも読んでいるかのような気分になることがある。

悪くないと思っているはずなのに、どこか寂しく、どこかじわりとした怒りのような後味が残るのはなぜだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?