対面授業復活後の遠隔授業のあり方が、大学のこれからに大きく関わるんじゃないかという話。

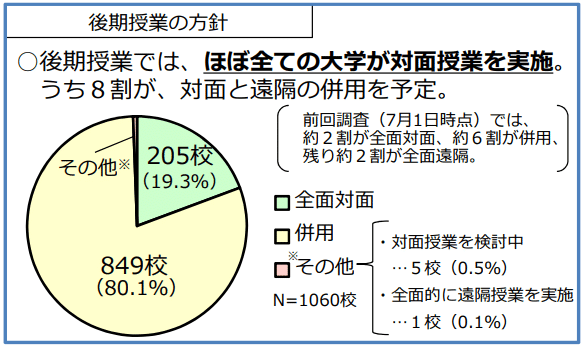

文部科学省の調査によると、後期授業では、およそ8割の大学が遠隔授業と対面授業を併用し、2割の大学が全面対面に踏み切るようです。キャンパスに足を踏み入れられないと学生たちの不満の声も多く出ていたため、リスクはあるけど舵を切らざるを得ないというのが大学の実情なように思います。

文部科学省「大学等における後期等の授業の実施方針等に関する調査」より

従来の大学の学びのスタイルに戻る動きがある一方、遠隔授業という、これまでになかった授業スタイルを利用して、新たな学びを模索しようという動きもあるようです。

こういった転んでもタダじゃ起きないというか、状況を利用して次の一歩を踏み出そうという姿勢はとても素晴らしいなぁと思います。今は後期授業を無事にはじめることに、ほとんどの大学が全神経を集中させていますが、来年度に入って、状況が今より落ち着いてきたら、さらに多くの魅力的な取り組みが生まれるんじゃないでしょうか。そして、こういった取り組みがどれだけ生まれるかが、今後の大学のあり方に大きく関わるような気がします。

遠隔授業のノウハウを活かした魅力的な取り組みが生まれてきて、これいいね、という空気ができていくと、世の中にコロナ禍でなくても遠隔授業をやってもいい土壌ができてくると思うんです。遠隔授業は、どこであっても受講ができるし、内容によってはリアルタイムでなくてもよくなる。そうなると、一気に授業のコンテンツ化が進み、授業を売り買いする状況が大学間にできていく可能性があります。

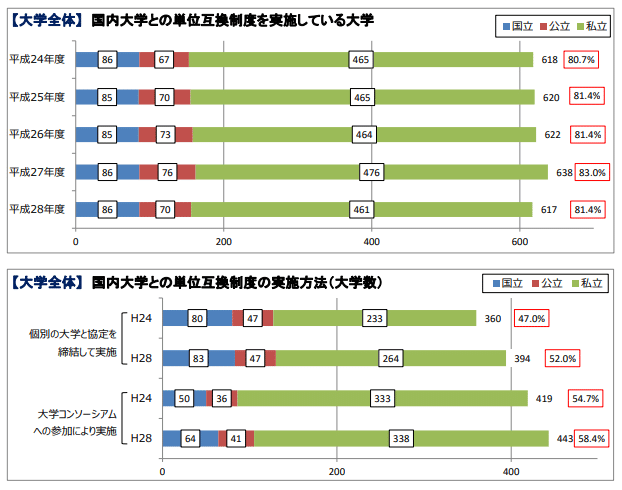

現状の単位互換制度では、条件はあるものの、学部生の場合、60単位以内であれば単位互換が可能で、8割以上の大学が国内大学との単位互換制度を実施しています。そういう意味では、下地はけっこうできているんですよね。

これまでは、対面授業での単位互換だったので、近隣大学が主な対象でした。でも、遠隔授業が盛んに行われるようになると、国内にある遠方の大学との単位互換がやりやすくなります。これによって、「うちの大学ででも早稲田の授業を受けられますよ」とか、「うちの授業プログラムを慶應が取り入れています」なんてことを、地方の大学が言える日が来るかもしれないわけです。単純な授業効率化ではなく、教育の質を上げたり、自校のブランド価値を高めたり、また収益を得るために、戦略的に単位互換を活用する大学が出てくる可能性があります。

文部科学省「平成28年度の大学における教育内容等の改革状況について(概要)」より

そして、こういう動きが顕在化してくると、遠隔授業をわざわざ大学で受ける必要もないので、キャンパスの建物が今ほどいらなくなるかもしれない。とくに新しい建物を建てると50年は使い続けないといけないので、今ほど積極的に建物の新設はしなくなるんじゃないでしょうか。でもって、大学に行かなくても授業が受けられるなら、大学に足を運んで授業を受けるということに、今よりも価値や意味が問われるようになるかもしれません。あとそれに、授業がコンテンツ化すると使い回しができるようになるので、教員数が今ほどいらなくなる可能性があります。教員=研究者でもあるので、そうなっていくと、日本の学術レベル全体が底下げされる恐れもあります。

……などなど、書き出すと、ほんとキリがないし、考え出すと興味深くてずっと考えてしまいそうになるのですが、とりあえずいったんここまで。とにかく、遠隔授業が大学に定着するかどうかは、いろんなことに関わってきそうです。

今年度後期から来年度にかけて、ポストコロナの遠隔授業の扱われ方が見えてくるはずです。おそらくそれはじんわりと明るみになっていき、世間から注目されることも、あまりないように思います。ましてや、今年度前期に多くの大学が対面授業を取りやめたときのようなインパクトは、まぁない。でもそれは、大学、教育、そして日本のゆくすえに関わる、とても大きな出来事だと思うのです。注意深く見ていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?