幸村精市はなぜ長いこと天衣無縫の極みがトラウマになっていたのか?立海大附属にとってのドイツ戦とは?

今回は久々(?)に立海の話ですが、個人的に立海はもう長いこと苦手でして、正直今でも好きかどうかで言われると好きじゃないのですが、そんな立海の苦手意識が少しだけ払拭されるのがドイツ戦です。

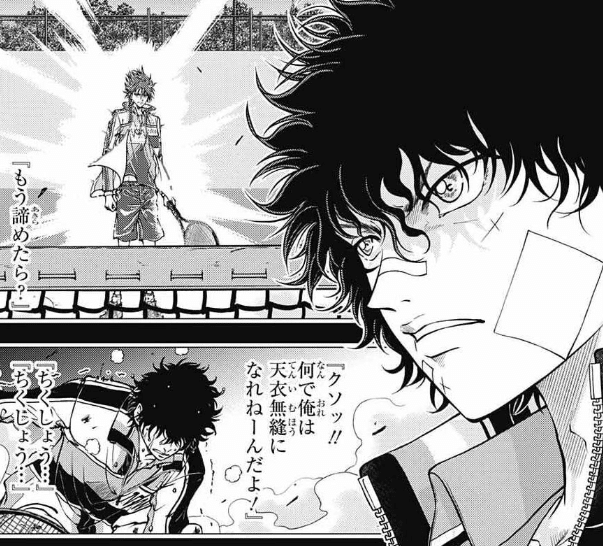

ドイツ戦を前に赤也は天衣無縫の越前に練習してもらってボコボコにされ「もう諦めたら?」と言われて、でも諦めきれないという何とも宙ぶらりんな状態が続いていました。

真田も言っていましたが、あの時の赤也は「湿気った導火線」であり、日本代表の中学生たちが次々と自分のテニスを見つけて進化・成長していく中で赤也だけは方向性が見えなかったのです。

そして幸村もまたずっと天衣無縫に苦しめられ、また徳川と組んだ時には自身の五感剥奪が我が身に跳ね返ってくるという形でトラウマを経験することになりました。

「テニスの王子様」も「新テニスの王子様」も自分がしてきた悪行は必ず何かしらの形で因果応報として跳ね返ってきますが、特にそれが大きいのが幸村・赤也・跡部様です。

跡部様に関してはまた別個で考察の機会を設けますが、今回は立海の、特に幸村と赤也の2人を中心になぜ天衣無縫が長いことトラウマになっていたのかを振り返っていきます。

また、そんな立海大附属にとってのドイツ戦が果たしてどのような意味を持っていたのかも含めて考察していきましょう。

幸村の精神の糸は限界に達していて切れる寸前だった

結論からいえば、幸村の精神の糸は全国大会決勝の時にはすでに限界に限界に達していて、切れる寸前だったのではないか?というのが個人的見解です。

手術は成功したもののまだ病気は完治しておらずテニスができるかどうかもわからず、しかも関東大会で青学に負けているが故に彼らにとっては背水の陣だったでしょう。

真田が越前リョーマに敗れたことで一度「王者」の称号ごと崩れ去った立海ですが、彼らが最初準優勝のメダルを手に入れられなかったのは全国優勝のみでした。

要するに彼らは絶対不変のものと信じていた「常勝」が関東大会の段階で脆くも崩れ去ってしまい、ここから真田と幸村の軋轢も含めて立海には不穏な空気が漂っていたように思えます。

青学は手塚が百錬自得の極みを取り戻して左肩も完治し、青学の柱を継いだ越前を始めみんな弱点を克服したり新しい自分のテニスを手に入れたりしたのですから、焦りは尋常ではありません。

ポーカーフェイスで見せないようにしていただけで、あの時の立海は幸村だけではなく全員がもう「負けたら死ぬ」位に精神的に追い詰められていたことが考えられます。

だって初戦で全戦全勝して喜びを噛みしめるのではなく「みんな動きが悪すぎるよ!」ですからね、「勝って兜の緒を締めよ」にしてももう少し喜んでもいいのでは?と思いました。

もうこの時立海の中では「負けることは許されない」からどんどん締め付けが厳しくなって、負けることがどんどん怖くなると共に勝つ喜びすらも実感できなかったのです。

それはさながらブラック企業で働き続ける中で仕事のやりがいや面白さを見失ってしまったエリートサラリーマンが抱える憂鬱と似ていますが、立海もこれに近いでしょう。

だから越前リョーマと戦った時の幸村の瞳は本当に濁っていてその目に何も映しておらず、美しい双眸でありながら悲しくなるくらい何も見えていません。

思えば幸村がなぜ越前と最初に言葉を交わした時に「いい目をしている」と言ったのかというと、それは自分とは正反対の目の輝きを越前が持っていたからでしょう。

皮肉でも何でもない越前リョーマに対する素直な感想であり、幸村って腹黒い魔王だの何だの言われてますが根っこは嘘がない真っ直ぐな人だと思うのですよね。

ただ、その真っ直ぐさが3年間の間に歪んでしまい、いつの間にか「神の子」という名前と共に偶像として祭り上げられ、余計に負けられなくなってしまっていたのでしょう。

跡部様と同じで、チームの期待を背負い過ぎたがためにそれに呪縛され、それが「常勝」「立海三連覇」「チームの絆」と共に幸村の心を雁字搦めにしてしまったのです。

それ故に幸村の目は何も映らないほど濁ってしまい輝きが一切なく、そんな彼にとって越前リョーマの目はキラキラと輝くダイヤの原石のように映ったのではないでしょうか。

思えば幸村が最初に発したこのセリフこそ越前リョーマが天衣無縫の極みに到達するためのフラグというかトリガーだった気がしてなりません。

「負けたら自分の人生ごと終わってしまう」と思わしめるくらいに全国決勝の舞台は幸村にプレッシャーを強いていたのではないでしょうか。

とても危険な精神状態で幸村はあの時テニスをしていたわけであり、それが真田との確執や赤也の悪魔化などの諸悪の根源という形で具現化していたのです。

幸村精市とは絶対的な「強さ」の象徴であり、「闇」に堕ちた手塚国光である

そんな幸村精市の「神の子」という肖像はある意味本質を表していますが、同時それが幸村にとっての呪縛にもなっていたと思われます。

「神の子」の称号の由来が幼少期につけられたものであり、その姿がイエス=キリストの十字架を背負った姿と重なったことでつけられたものでした。

キリストは最終的に十字架に磔にされて火炙りで処刑されましたが、それが「テニスの王子様」では数段階に渡って丁寧に描かれています。

テニスの神様が最初に幸村に与えた試練が難病であり、そしてその次に与えた試練が「圧倒的な光=天衣無縫の極み」だったのです。

越前リョーマという「テニスの神様=越前南次郎の寵愛を持って生まれた子」の前に幸村精市は脆くも崩れ去ることになってしまいます。

それは同時に「神の子」という偶像を破壊することでもあり、また幸村にとってはこれ以上ない「罰」でもあり「救済」でもあったのです。

幸村精市は徹底した「闇」の象徴でしたが、それは同時に幸村精市の対極に存在する「光」の象徴である手塚国光が陥っていたかもしれない場所でした。

そんな幸村を地獄から救済するにはテニスの神様と再会を果たして天衣無縫に目覚めた越前リョーマとの戦いの前に敗れ去る必要があったのです。

「悪人がさらなる悪人を倒す物語」が「テニスの王子様」の基本構造ですから、荒療治ではあっても幸村はその心ごと越前リョーマによって打ち砕かれる必要がありました。

なぜ幸村と赤也の中で天衣無縫の極みが長いことトラウマになっていたかというと、それは幸村たちが絶対に理解も到達もできない概念・境地だったからではないでしょうか。

人間は自分にとって理解できるものは受け入れる反面異質のものや受け入れることができないものは拒絶したり畏怖したりする傾向がある生き物です。

無我の境地に到達していながら「体力を無駄に消費するだけ」と切り捨ててしまい、そこから先の開かずの扉を開くことを彼らは拒絶してしまった時点でそのフラグは立っていました。

だから立海にとって「幸村」とは「信仰の対象=教祖様」であると同時に、幸村が一歩先を行くことでメンバーたちも次の段階へ進めるという構造になっています。

思えば真田も、そして柳も赤也も次の段階へ進化するためには必ず幸村が進化する必要がありましたが、これは青学とは対象的な構図といえるかもしれません。

青学の場合は手塚が絶対的な「強さ」の象徴でありながら、不二以外誰も手塚に寄りかかっていないし、その不二ですら新テニで手塚に寄りかかることを辞めました。

越前なんて最初から手塚をぶっ倒す気満々ですから「こんちくしょう」くらいに思っていたわけで、だから手塚に関係なく各自が進化できるんですよね。

だから青学は手塚が負けても「自分たちが勝てばいい」と思って次に移行するし最後は「希望」の象徴である越前が大体なんとかしてくれます。

でも立海はこの図式が逆で、幸村が道を切り開かないと真田も柳も、そして赤也も前に進めないという絶対的な幸村信奉が存在しているのです。

立海大附属にとってのドイツ戦とは全国大会決勝のリベンジ

そんな幸村たち立海にとって準決勝のドイツ戦は全国大会決勝のリベンジであり、また「過去の罪の精算」でもあったのではないでしょうか。

特に幸村と赤也にとっては「贖罪」の側面が強かったはずであり、幸村は徳川と共鳴したダブルスで自分がしてきた「五感剥奪」がしっぺ返しされました。

そして赤也も白石とのダブルスで「天使」は手に入れたものの、そこから先にどう進化していけばいいのかわからず燻っていたのです。

悪魔化して対戦相手をボコボコにして勝ってももうなんの喜びも達成感も得られず、まさに「湿気った導火線」といっても過言ではありません。

手塚にとってのS2が「プロになるための通過点」という輝かしい未来へ向けての戦いならば、幸村にとってのS2は逆で「過去の罪の清算」でありました。

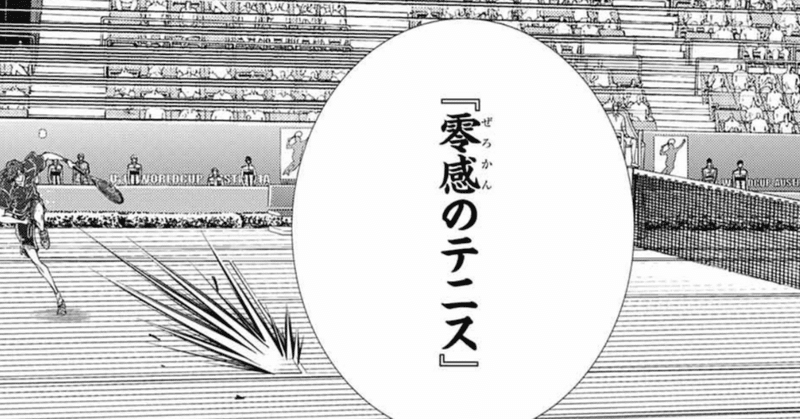

そして手塚国光にかつての越前リョーマを重ねることで天衣無縫を「零感のテニス」で打ち破り、更にアルティメットに対して「未来剥奪」を繰り出したのです。

天衣無縫の極みに到達できない闇に堕ちた自分でもできることがある、それを証明しようとしたのがあの手塚VS幸村に込められた戦いの真意でした。

それは正に全国大会決勝で諸共崩れた幸村がもう一度丁寧に1つ1つのパズルのピースを繋ぎ直す作業の、その終着点であったといえます。

またそれは幸村にとってだけではなく仁王と赤也にとってもそうであり、仁王はデュークとのダブルスを最後にコピーテニスを辞めました。

これはどこまでコピーして完成度を高めたところで、結局オリジナルを超えることはないということに気付いたわけであり、仁王なりの贖罪だったのでしょう。

不二周助が星花火として完成したものを「メテオドライブ」として昇華して、仁王なりに不二周助へのリベンジをあの試合で果たしたのかもしれません。

ずっと他者のテニスに依存していた自分が本当の意味で「自分のテニス」ができるようになるために、仁王もここで初めて自分の足で歩くことを決意したのです。

じゃあ真田と柳はどうなのかと言われたら、真田はもうすでに手塚に勝つことで過去の精算を済ませましたし、柳もあくと先輩との再会やフランス戦のダブルスで過去の清算をしています。

そして赤也は白石とのダブルス、そして種ヶ島先輩とのダブルスでやっと悪魔化と天使化のその先にある「集中爆発」とその完成形の青目モードを会得しました。

立海が長いことを尾を引いた2回の敗戦とそこから見つめ直した自分たちにとっての「テニスとは何か?」がようやくドイツ戦で終焉を迎えたといえます。

だから立海大の物語はドイツ戦で1つの完結を迎えたわけであり、旧作から見ていた人たちにとっては感慨深いものになったのではないでしょうか。

幸村から赤也へようやく行われた「継」

そして何よりドイツ戦で個人的によかったことはようやく幸村から赤也への「継承」が行われたことであり、これが実は物凄く大事なポイントでした。

幸村が赤也に自身の背中で示し、それを見た赤也が次の試合でその意思を受け継いで進化する、この構図って実は関東氷帝戦のセルフオマージュなのです。

手塚が関東大会初戦で越前リョーマに対して行ったことをようやく立海はドイツ戦で行ったわけであり、この継承の有無で物語の評価は大きく異なります。

実は青学と氷帝は既にこの「継承」を済ませており、手塚は越前に「青学の柱」を、そして海堂に「次期部長としての責任」を託していきました。

そして氷帝は跡部様が日吉に「自分だけの氷帝コール」を見つけるように教えを叩き込み、きちんと次世代への継承を済ませたのです。

この点まだ四天宝寺と立海が継承を済ませていなかったのですが、立海もようやく幸村から赤也へ「天衣無縫攻略」という形で最後の教えを授けました。

それはさながら迷える神の使いである悪魔と天使だった赤也に教えを授けることで導く教祖の図式であり、幸村の本質は「殉教者」なのだと思い至ったのです。

自分が磔にされることを承知の上で幸村は赤也に最後の教えを施し、そしてそれを継承した赤也が自分なりの形で天衣無縫に打ち勝ちました。

青学も氷帝も、そして立海も共通しているのは先代がきちんと背中で教えてその限界点を示し、次世代がその先を切り開いていく形を取っています。

手塚はその中でいち早く誰よりもそれを実践していたわけであり、そりゃあ青学が全国優勝するわけですよ、旧作で手塚は必要なことを全部していたのですから。

赤也はD1で天衣無縫を乗り越えた時にやっと「立海ビッグ3」の呪縛から解放され、また「天衣無縫のトラウマ」から脱却して先へ進むことができました。

これこそが何度も繰り返し述べてきた「天衣無縫VSアンチ天衣無縫」であり、許斐先生が「もう1つのテニプリ」と言ってみせた理由です。

そう考えるとまだ正式な形で継承がなされていないのが四天宝寺なのですが、白石部長は遠山と財前に大事なものは継承できたのでしょうか?

一応決勝前のスペイン戦でそれらしいことはしていた気がしますが、それでもちゃんとできていたかというと怪しいところがあります。

部長交代はもう既に見せてもらったので、あとはきちんと「継承」を描いて欲しいですが、思えば「新テニ」の1つの課題は「過去の清算」と「継承」だったのかもしれません。

何れにしても、立海のこの先は既に「氷帝VS立海」で見せてもらったので、あとは四天宝寺を残すのみとなりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?