男のわたしがコスメカウンターに座って口紅を買い、初めて入ったバーで自慢した話

「しをりちゃん、俺も口紅塗ったら、可愛いと思う?」

甘えている、どこまでも。

"初めて"の花束を想う。過去は霞ませるものではない。靡く、短い髪には硝子の軌跡。いつの日か、「女性」が終点にはならない。「わたし」の姿が水面で跳ね返り、宙を舞う。舞台がなかったとしても踊り、太陽がなかったとしても内から輝き、人をやさしく包めるだろう。

「似合っていますか」

その問いに、恋人の肯定が必ず"手紙"のようにやってくる。それには背伸びした切手が貼られているわけでもなく、ちいさく折りたたんだ和紙。四隅がはみ出さないよう、それはそれは淑やかに折られている。

「似合っています、とても」

ひらいた瞬間、滴る陽光。言われ慣れることなどない。それでも全身を預けるようにして渡す言葉に、水滴が瞳の中でころがる。ぼんやりと様子を見るくらいの緊張感では、弾けるような速さで零れ落ちてしまう。

出掛ける度に、何かを覚悟している。

鏡の前でいくら呼吸を整えようと、視界が「外」と混ざった瞬間、眩む足元。むしろ向き合う度に嘔吐がやってくる。浴室にひとり、全裸のわたしは、あらゆる意味で醜く嗚咽していた。

どうしたらここから逃げられるのだ。

けれども、そういうことではないのも、わかっているつもり。「言うのは容易い」と、そんな台詞、どこまでも遠い。わたしはわたしを「美しい」なんて、口が裂けても言えそうになかった。

◇

いつまで文章を書けばいいのだろう。

わざわざ答えの出ないものを考える。

簡単だった日はない。一滴あるかないかの勇気をふり絞り、いままで自分の手でマニキュアを買ったり、ワンピースを買ったりした。クローゼットの中にはスカートだってある。テーブルには華奢な指輪にネックレス、その隣には、高性能の電動髭剃り——。

「触りたくもない」

最後のこれがなかったら、あと何が買えただろう、どれくらい近道ができただろう。変えたくもない刃を変える度、心の中で記憶が剥げる。自分の体を自分で撫でられない。よそよそしくいなければ、一度食べたものとまた目が合ってしまいそうだった。

.

.

「わたしが一緒だから、大丈夫だよ」

喫茶店で食事をしていた。

何を言ってもあなたは、わたしにいちばん"いい景色"が見える席に座らせてくれる。

( ねえ、車道側はわたしが歩いた方がいいよ。エスカレーターを上るときは、わたしが後ろにいるよ。重たい扉は、わたしが開けるよ。わたしが、わたしがしないとおかしいよ。わたしが「花」を持っても、似合わないよ。)

柔らかく手を引き、振り返るその笑顔。

あなたは誰が見ても美しくて、でもそれが当たり前の姿ではないこと、声を聴いただけでわかった。

「しをちゃん、あなたは可愛いよ」

"ちゃん付け"で呼んでほしいと、先にわたしが言った。

それに曇りなく寄り添ってくれる。小学生が絵の具で塗った空のような心。「飛び込んでおいで」と言うあなたの胸に、すとんと夢が染み込んでいく。

わたしには大切な友達がいる。

ツイッターで知り合った、漫画家のふしみさいかさんと一緒にある日、喫茶店でランチを食べていた。頭の先から、足の先まで彼女は輝いている。人と話すとき、わたしはいつも荒れる顔の肌を手で隠すようにして過ごしている。

でも、なぜだろう。「手をどけて」と言われていないのに、糸のようにほぐれ、彼女の瞳を見ていると心が静まる。目を見て話すのが怖いのではない。目を見ると、自分が見られているのがわかるのがずっと怖かった。

「しをちゃん、今日はどこ行こっか」

さいかさんは、わたしを知っている。他人の心などわかるはずがないのに、わたしはさいかさんを見る度、心を預けてしまう。その日は初めて会った日だったのに、わたしが今まで何千と書いたエッセイを包んでくれていたからか。いや、それだけなはずがない。

ランチを食べたあと、行きたかったZARAに一緒に入って、洋服をたくさん見た。わたしの欲しい服がある売り場に、男の人はひとりもいなくて、一瞬でも見渡せば煌めく「表情」ばかりだった。マスクをしていても漏れる男性的な自分を見ないよう、辺りに散らばる鏡を避けて歩く。さいかさんは洋服を手に取り、何度もわたしの体にあてがってくれた。

丸ごと吸い込んでしまいたくなるほど、わたしが着てみたい服ばかりだった。けれど結局一着もわたしは買うことができなかった。勇気がなかっただけではなく、金銭的な余裕もなかった。

お洒落は、贅沢だと思う。

比較するものではないが、27歳のわたしの収入は、世間で比べれば圧倒的に少ない。いまは恋人の彼とわたしは一つ屋根の下で暮らしている。先々月うつ病になった彼を支えるために、そもそも洋服を買っている場合では本当はなかったのだ。

それでも、来てしまった。

「楽しんできてください」と、自分も苦しいはずなのに、曲が始まる。目尻を伝うものはいつか彼と繋がり、水滴が輪となるだろう。「結婚」ができるわけでもない。ただ毎日愛しているから、一緒に暮らしていた。

「じゃあ今度は、コスメ行こっか」

たくさん時間をかけて、結局買わなかったわたしに呆れることもなく、さいかさんは変わらず、むしろ瑞々しく手を引いてくれた。「こっちだよ」「ほら見て」「似合うじゃん」「大丈夫だよ」と、香水では再現できないのに、また細胞を通ればわかる。確かにあった匂いを抱きしめ、一緒に景色を追いかけていた。

新宿にある、大きな化粧品売り場に行った。コスメカウンターと呼ぶのだろうか。未だに何をどう呼べばいいのか悩んでしまう。口紅をリップと言うのにも早く慣れたいと思うのに、わたしはいつだってわざわざ「口紅が欲しい」と言い換えている。「口紅」という言葉に詰まる、お化粧以上の存在を感じずにはいられないのだ。

◇

ひとり、ふらっと寄った化粧品売り場で涙を垂らしていたのは、わたしだった。とはいえ、そこまでいくのに、わたしは27年かかった。

今日帰り道、デパートの化粧品売り場に寄ったんだけど、そこで"欲しかった"口紅を眺めていたら店員さんがわたしに「この色とっても素敵ですよね、試してみますか?」と言ってくれた。「プレゼント用ですか?」と聞かれなかったのだ。男のわたしに対しても、こんな接客がもっと広まったらいいな。

— いちとせしをり (@liegirl_1chan) July 15, 2020

「どうしてそうまでして口紅が欲しいの?」

そう聞かれても、"正しく"は答えられない。

絞り出すとしたら、そこに、"詰まっている"のだ。

「女性」でいられたら、どれほど心が軽くなるだろうと思う。がむしゃらにマニキュアを塗って、ワンピースを着て、それでもわたしは「男性」のままだった。その痛みが体と心の中を巡る度、千切れそうだった。ゲイとかトランスジェンダーとか名前を付けるより前に、わたしはわたしにある「自分」を、もっと愛したかった。

このとき、自分の手で口紅は買えていなかった。マニキュアを塗るより、ワンピースを着るより、スカートを穿くより、口紅は遠かった。口の周りには、剃っても跡が残るほど髭が生えていて、それを草原のように掻き分けようとも視界に入る痛み。頬が落ちるほど美味しいのに、食べた瞬間毒がまわる。それは悪戯ではない。わたしが勝手に足を取られた泥沼。けれどよく見ればそこは透き通るほど広がり、誰もが入れる湖だった。

.

.

「しをちゃん、ほら!」

声色が、わたしの心を手招きしている。

大きな化粧品売り場の、その空間に一歩足が入っただけで、毛穴という毛穴から苦い汗が吹き出す。初めて見るブランドばかりで、白に近い光が降り注いでいた。幽霊か、それとも影のように、さいかさんの少し後ろをわたしは歩いていた。けれど当然最初、わたしはBAさんの誰とも目が合うことはなく、視線は美しいさいかさんに集中していた。自分がいない世界に、音も立てず溺れそうだった。

「しをちゃんは、どんな色が好きなの?」

彼女は意識してやってくれていたのだろうか。少しだけ届く声で、"わたしが"選んでいることを周りに伝えてくれた。

「これはこうやって使うんだよ」「わたしこれ持ってるの」「お揃いにしよっか」「大丈夫、焦らなくて大丈夫だよ」

わたしに伝える言葉だけは、囁くような声だった。そうしていくつもお店を回って最終的に辿り着いたのは、いちばん初めに訪れた、イヴ・サンローランだった。

「ここがいちばん、可愛い」

指を指す、わたし。

口紅の周りに装飾されている模様が眩しかった。どこへ行っても「どうせ買う気ないんでしょ」と、視線から感じる。そんなことを言われてもいないのに妄想していたけれど、最初に訪れたここは特別、BAさんがあたたかかった。

「これはこんな色ですね」

イヴ・サンローランのBAさんは、さいかさんが何も言わなくてもわたしの方も見てくれた。些細で、思い込みだった部分も多かったかもしれない。それでも「この色を試してみたい」と、周りにかき消されそうなわたしの声を拾い、迷わずわたしの手の甲に色を塗ってくれた。

男性の中だとしても、髭が濃い。

骨格は才能とも言えるほど隆々しい。

帽子を取ったら、髪は上手に生えていない。

誇れる体の部位など、ひとつもない。

そんなわたしの目を見てくれた。

「この子の、今日初リップなんです」とさいかさんの言葉に、BAさんは飛び跳ねるほど喜んでくれた。それが「接客」だとしても、胸の中で幸福が走り回っていた。もっと言えば、BAさんをどこまでも尊敬しているからこそ、「接客」を越える感情が瞼の裏で泳ぎだす——。

その最初の"撫でる衝撃"が忘れられず、沢山のお店を回り、最後にイヴ・サンローランに戻った。ただその頃には、先ほどのBAさんは席を外していた。

「どうしよう」と足が竦み、「やっぱりやめよう」と思う。何度これを繰り返してきただろう。擦り切れるほど再生した波に、また攫われそうになる。さいかさんを呼んでお店を離れようとした、そのときだった。

「先ほどのお客様ですね。わたしが〇〇に代わってご案内します」

まっすぐとわたしの瞳だけを見て寄り添う。その方はまた別のBAさんで、わたしの「表情」を覚えていてくれた。ここにいる人は、全員味方なのだと思った。

「やっぱりこれが欲しいです」

そうわたしが言うと、もう一度色を見せてくれた。「お似合いです」なんて、そのたった一言を聴くためにわたしは生きてきたのだと思う。

「"初めて"に立ち会えて、本当に嬉しいです」

今度はBAさんに手を引かれ、わたしは初めてコスメカウンターに座った。その席を、わたしは遠くから幻想か何かだと思っていた。見えてはいるけれど、わたしが近づいた瞬間、虚無になる。儚いなんてものではなく、一生届かないものだと思い込んでいた。

心臓を、胸以外の場所でも感じる。

体と心が、ぐわんとした大波。けれどこの波は、今まで攫われそうになったものではない。もう、わたしも乗れるのだ。

買った口紅を準備してもらっている間、ずっとさいかさんは隣にいてくれた。「やったね」「最高だよ」「これからもっと、楽しもうね」と、雨が上がり、虹の上を歩く心地だった。

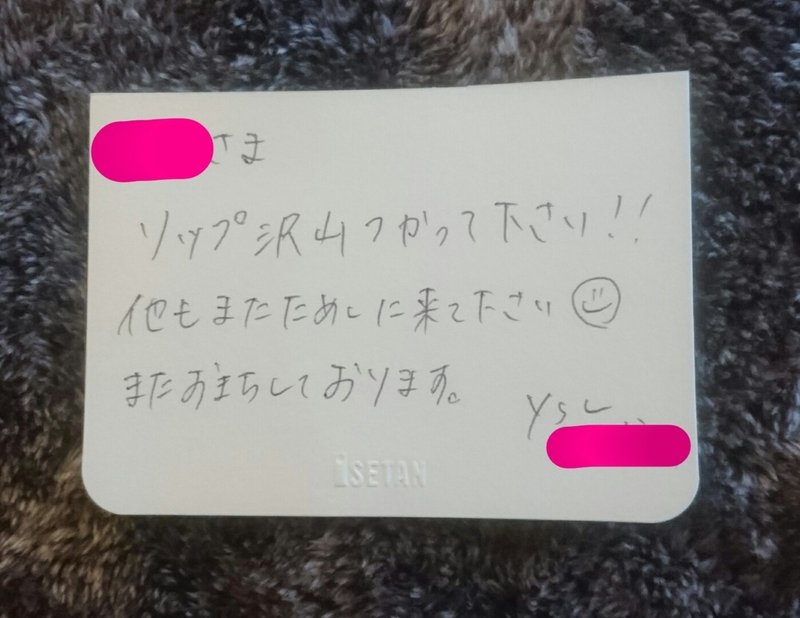

数分後、艶めく紙袋を持ったBAさんが近づいてくる。そこで、先にわたしが言いたかった言葉が目の前で渡される。

「またお待ちしております。本当にありがとうございます」

感謝というのは、いつだって行き来し循環する。「ありがとうございます」と、最後はわたしが先に言いたかった。何度でも、数えきれないほどの意味を携え、渡したい。人の勇気を包むのは、その人以上に勇気が必要なのだろう。

男のわたしが、本当は自分の口紅を選んでいなかったかもしれない。さいかさんの付き添いだっただけかもしれない。プレゼント用だったかもしれない。考えられるわたしの心は、ほぼ無数だ。それでも"わたしが買おうとしている"という勇気を抱きしめ、近づいてきてくれた。

家に帰って、何度も写真を撮った。

そして袋の中には、額縁に入れたくなるほどの言葉が入っていた。

人にやさしい人は、自分が傷つく勇気があるのかもしれない。どこまでも、どこまでもわたしは、やさしい人になりたい。

.

.

お化粧は、贅沢である。

5000円の口紅を買って、これから先わたしには我慢することが増えた。それでも、どうしても欲しかったから買ったのだ。

家で、恋人にも、誰にも見られない場所で塗ろうとした。手はとんでもなく震える。数時間かけて、ひと塗りした。とはいえ27年という歳月に比べれば、ほとんど一瞬だった。

鏡に映る、口紅を塗った自分を見て、その姿は到底似合っていなかった。それでも、涙が出るほどわたしが美しかった。

そんなわたしが口紅を買って、家に帰る前に寄ったバーでの話も最後にさせてほしい。

◇

「自分らしく生きて、大丈夫よ」

根拠なんてない。ただ根拠なんて必要ないくらい、わたしたちが生きている。

買った口紅を抱きしめていた頃、すっかり日は沈んでいた。最後、さいかさんとお酒を飲んで行こうかという話になっていた。すでに赤らめている自分は、何かに酔っていそうだった。「ありがとう」と、一生に一度しか読めないはずの物語のページを、何度もめくっては渡していた。栞を挟み、歩く足は圧倒的に軽くなる。そんな中、さいかさんは言った。

「おすすめのバーがあるんだけど、そこに行かない?」

突き抜けるほどの幸福の中で、鈍い振動が起きる。二つ返事はできなかった。バーには数年行っていない。その理由が、わたしには確かなものとしてある。

三年ほど前だったか。

わたしは今とは別の会社で働いていて、心の底から疲弊していた。仕事で何度も失敗し、その頃自分に起きるパニック障害が、わたしの人生でピークと言えるほど深刻な状態だった。何もしていないのに、涙が出てくる。働ける体と心ではないと、そう病院の先生にも言われていた。それでも押し切っていた。間違っていたこと、わたしにはいくつもある。

会社に入った瞬間か、むしろ向かおうとしただけで全身が震え、何度電車内で自分の涙を見ただろう。仕事中、あまりの苦しさに周りにも人がいる中気絶してしまったこともある。

「もう、辞めよう」

そう思うというよりは、限界の先で吐いていた。そんなとき、社内でいちばん近くにいてくれた、ひとりの先輩が誘ってくれた。

「いちとせ、おすすめのバーがあるんだけど、一緒に行かないか?」

お酒があまり飲めないわたしは、そもそもバーにほとんど行ったことがなかった。ただ大切にしてくれた先輩に感謝をしようと思い、その日連れて行ってもらった。

ただそこで、わたしは案の定泣いてしまった。店内の静かな雰囲気と、先輩のやさしくあたたかい言葉を聴いて、どこまでも感謝の涙。そして自分の弱さが胸を刺す。そうして俯いていたら、目の前にきた初対面のマスターに、言われる——。

「お前男なのに泣くなよ気持ち悪い。女々しすぎだろ」

.

.

確実に、壊れた。

先ほども言ったが、間違っていたこと、わたしにはいくつもある。わけのわからない客が泣いている姿。呼吸が荒くなったわたしは見苦しかっただろう。

思いたくなかったけれど、消えない烙印のように押された。「バーはそういうことを言ってくるところなんだ」「バーはそういう言葉が面白い場所なんだ」と。周りのお客さんを少し見れば、わたし以外の人は笑っていた。「嗤う」の方の意味だ。そして何より、場に合わせてだったとは思うが、先輩もわたしを見て笑っていた。

バーのマスターを嫌い、先輩の表情を嫌い、自分の弱さを嫌った。自分がいなければ、自分以外の人を嫌うこともなかったと、そう思えば思うほど、自分の心をアスファルトに強く打ち付けた。それ以来、わたしは何があっても「バー」という存在を避けてきたのだった。

◇

過去のバーでの話を、わたしはさいかさんに伝えた。それを一滴も溢さず掬う仕草。「大丈夫、そこの店は大丈夫だから」と、それにもちろん根拠があるかなど、わからなかった。ただ口紅を買って強くなり、寄り添ってくれるさいかさんを信じてわたしは、数年ぶりにバーに行った。

からんころんと、重たそうな扉が開く。

その店は夫婦で営業しているバーだった。店の奥の方にママさんが見え、さいかさんはその方に飛びついていた。本当に素敵な場所なのだろうと、彼女の姿から想像しようとは思ったが、それでも脳は黒く塗り潰されたままだった。

入り口に近い、カウンターのいちばん左の席にわたしは座り、その右隣にさいかさんが座ってくれた。同じそのカウンターには四人ほど常連さんが座っていた。その人たちには何も言われていないのに、また妄想が針を出す。常に身構え、心を縛っていた。

とはいえ何か特別なことは起きず、マスターもママさんも自然に話してくれた。さいかさんがわたしを紹介するとき、「"しをりちゃん"って言うの」と言葉を零す。そのときほんの少し違和感が、二人の表情に浮かんでいた。わたしは"しをりちゃん"でいるのが、とても怖かった。

お酒も進み、酔ってきたところでわたしはさいかさんに伝える。

「彼が心配なので、そろそろ帰りませんか」

これは、嘘だった。

正確には全てが嘘なわけではない。もちろん愛する恋人の彼が心配だ。夜遅くまで出歩くのは、ご時世的にも褒められたものではない。ただそこには絶対的な恥部が隠れていた。

さいかさんの潤う瞳と、目が合う。

やっぱり、嘘をつくのはやめようと思い、わたしは想いを零し始める。

「さいかさん、ごめんなさい。今のは嘘です。怖かったんです。今日一緒にいて気づいているとは思うんですが、わたしは髭も濃いし、極度の汗っかきです。これでも丁寧に覆ってきました。お洒落して、格好つけて、それでも剥がれてきてしまうんです。ましてや口紅を持っているのに、時間が経つにつれて濃くなっていく髭を見られたくないんです。バーでも昔嗤われました。夜になればなるほど自分を『男性』と思うしかなくなります。汗をかくほど、髪はよれて、薄い場所が目立ちます。恥ずかしいんです。人の目が、見れないんです…」

やはりわたしは、泣いてしまった。

また同じだ。バーのカウンターで醜く鼻水をすすり、涙で海を作った。嫌だ。またさいかさんにも笑われてしまったら、わたしは二度と立てなくなるほど壊れてしまう。そう思っていたら、さいかさんは渡してくれる。

「でも、わたしの目は見てくれるのね」

ぎゅっと、目を瞑った。激流ではあったが、その涙は底が見えるほど澄んでいた。「だって」「それは」「さいかさんは」、出かかる言葉に神秘の小鳥が舞い降りる。さいかさんはまた言った。

「自分の価値は、自分で決めていいのよ」

抱えていた紙袋は、手汗でしっとりとし始めていた。

突拍子もない値段をつけろというわけじゃない。自分の心を守るための「価値」なのだろうと、さいかさんの柔らかい表情から掬う。

わたしは目の前に残っていたお酒に泣きながら口をつける。そのときふと、さいかさんの右隣に座っていた男性とわたしは目が合う。

「聞いてたよ」

その男性は髭を長く伸ばし、筋肉質な体。髪は短く、30歳くらいに見えた。それより、何より怖かった。嗤われると、そう思っていたらその男性はわたしに訊いてくる。

「しをりちゃん、俺も口紅塗ったら、可愛いと思う?」

ちゃめっ気を出しながら、目を見て訊いてくれた。

わたしは鼻をすすり、涙を流したまま、こたえる——。

「とっても、、可愛いと思います」

初対面のわたしの表情を見て、とろけるように微笑む。そしてまた、その男性は言った。

「しをりちゃんはやさしいよ。やさしすぎると思う。でも本当に、ありがとう。きっともう答えは出ているよ」

.

.

その後、わたしはマスターとママさん、常連さんみんなに、その日買った口紅を自慢した。「今塗ってみたら?」と言ってもらえたが、その場で口紅を自分の唇に塗る勇気は出なかった。そこから強制するでもなく、「いいのよ」といちばんに言うママさんはカウンターを飛び越してわたしの元に来てくれた。

「自分らしく生きて、大丈夫よ」

そう言って微笑む姿は、わたしの実の母に似ていた。わたしをやさしく抱き寄せてくれた。そして耳元で、妖精のような声が響く——。

「大丈夫。みんな、(悩みを)持ってるのよ」

涙が出ていることは、そこでどうでもよくなった。マスターもわたしの目を見て微笑んでいた。

「バーにかぎらねえけど、わるい人だけじゃねえから大丈夫だ」

先ほどの男性が、少し恥ずかしそうな顔で言葉を零していた。そうして最後、わたしたちは全員で乾杯をした。

その日、バーは営業を始めて21年経った記念日だったらしい。重なる物語。「かんぱ〜い!」と、店内に声が満ちていく。

気づけば、店も閉まる時間が近づいていた。口紅を抱え、わたしはママさんから最後の最後、言葉を渡される。

「わたしはこういうお店をやりたかったのよ。だから、またいらっしゃい」

終わりなんて見えないほど、流れ続ける。

ママさんもマスターも常連さんもさいかさんも、イヴ・サンローランのBAさんも、全員がわたしの目を見てくれていた。それがわかったのもきっと、わたしが人の目を見て話すようになったからだった。

今はマスクをするべき時代で、口紅を塗っても見てもらえない。乾杯がしたくても、頻繁には外に出るべきではない。それでもわたしは、口紅を塗って、乾杯をしに行きたい日がある。会って、表情を見て、心が抱き合う喜びはどこまでも伸びていく。

「また、必ず来ます」

似合うとか似合わないとか、それだけではない「価値」がそこにはあった。わたしは、髭がいちばん伸びている時間に、口紅を塗って、もう一度会いに来る約束をしたのである。

書き続ける勇気になっています。