編集者の修業時代の話 雑誌『匙』について/一日一微発見425

昨夜は嵐のように強風が吹いた。今年一番の寒波で日本中が冬や冷え込みに襲われているようだ。それでも朝おきてみると明るい暖かな陽光が三ヶ日の湖にてり返している。庭木を見ると何もなかったように揺れているだけだ。

彼らは厄禍をかわして生きている。風の強い場所で生え育ったなら、そのように体ができあがる。背をひくくしたり、枝を曲げたり、その適応は見ごとなものだ。

年ごとに酷くなる夏の暑さんも、自ら夏死を選らび葉を枯らし、根だけ生きのこって、再び秋から冬にはみずみずしい葉を蘇生させる。

その姿を見るにつけ、植物という「逃げられないもの」のサヴァイヴァルの知恵を学ぶのだ。

よく菊を買ってきれて花びんに活けるが、花のあるうちにすぐに根を出す。花が枯れても、生命力が強いので、脇から花芽を出したりする。多くの都会生活者は花がなくなったら、ゴミとして出すだろうが、僕は切って庭に植える。彼らはしぶとく、その場所をみずからの生命園とし、翌年には株となり、たくさんの花を咲かせるのである。

僕という編集者の京都での修業時代でのことについて走り書きしておこうとして、話が書きたいことと別のことになってしまった。あわててもどす。そう、場所に生かされるとか、適応のことを考えていたら、筆が滑った。

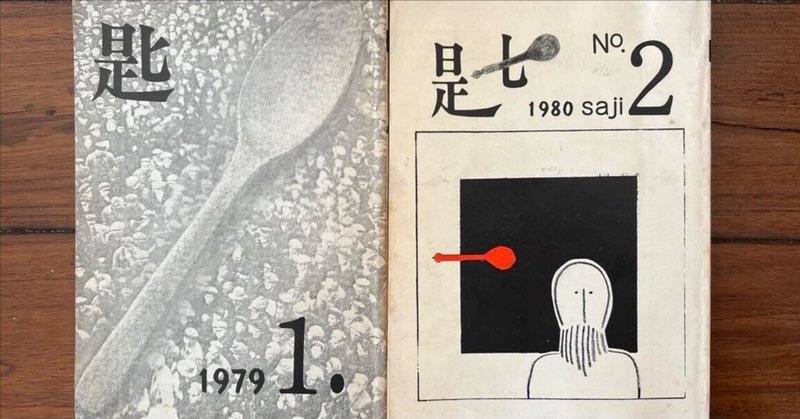

1ヵ月ほど前に、Googleで検索していたら、僕が20代に手つだったことがある京都大学のドイツ文学を中心とした先生たちの同人誌『匙』を見つけた。創刊は1979年だから40年以上も前の、知る人ぞ知る印刷物である。それがクズではなく、値段がついて古書として発見できて、注文すれば数日内には購入できるとは、何という世の中だろう。数日後には手元に届き、見ているが、まるで古くなくて「無時間」だ。

僕は「流れ者」として生きてきたので、思い出や昔話は消去して生きてきた。

不安定ではあっても、これから起こることの方に時間を使いたい。完成したら、次に向かう方が健康的だ。

同窓会や昔の知人と酒を呑みながら「なつかしさ」にひたることは絶対というほどやらない。それは今もこれからもかわらぬプリンシパルだろう。

しかし、時間というものは、単線的ではない。生命の時間はサイクルであり、死というものは社会が選んだ進歩史観的な迷妄・支配のための洗脳だと思っている。エピクロスではないが死ぬ時は人は死の外にいるのだから恐れることなど全くないのである。

生きることはスパイラルに時間を過ごすこと。70年代の京都時代に洗礼をうけたベンヤミンの思想にはそれがあり、それは夢の時間のような無時間的なものをおしえた。

70年代中頃、僕は仲間をさそって京都の北白川のマンションを借りて、エディション・アルシーブという名の編集室をつくった。印刷屋からまわってくる印刷物を編集の仕事としてひきうけていたのだ。

ここから先は

応援よろしくね~