雑文(91)「聲のない形」

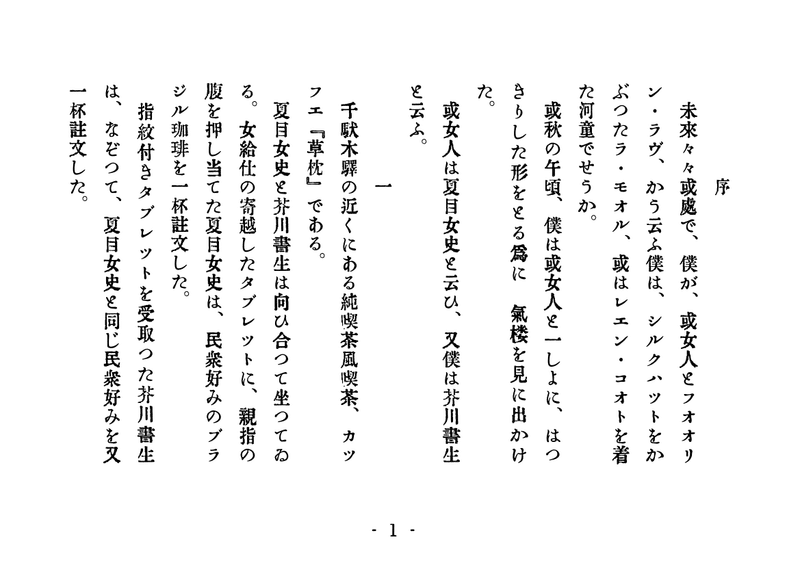

序

未来々々或処で、僕が、或女人とフオオリン・ラヴ、かう云ふ僕は、シルクハツトをかぶつたラ・モオル、或はレエン・コオトを着た河童でせうか。

或秋の午頃、僕は或女人と一しよに、はつきりした形をとる為に蜃気楼を見に出かけた。

或女人は夏目女史と云ひ、又僕は芥川書生と云ふ。

一

千駄木駅の近くにある純喫茶風喫茶、カツフエ『草枕』である。

夏目女史と芥川書生は向ひ合つて坐つてゐる。女給仕の寄越したタブレツトに、親指の腹を押し当てた夏目女史は、民衆好みのブラジル珈琲を一杯註文した。

指紋付きタブレツトを受取つた芥川書生は、なぞつて、夏目女史と同じ民衆好みを又一杯註文した。

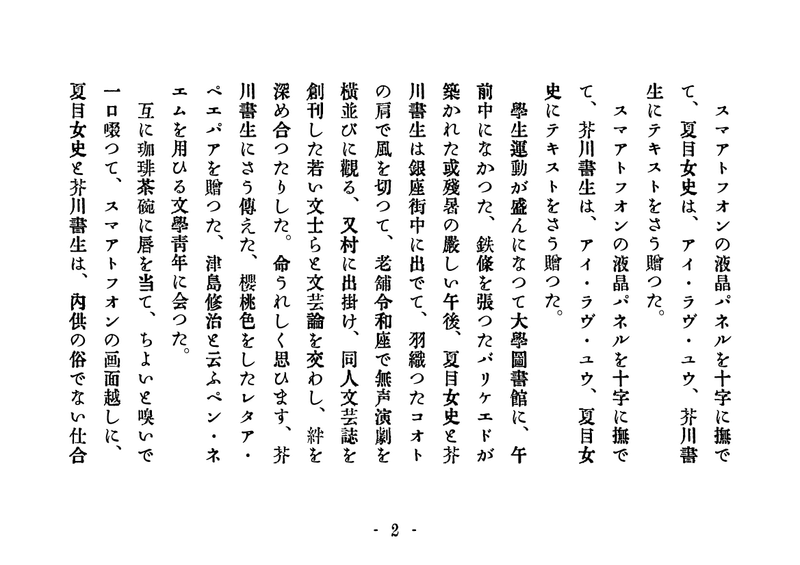

スマアトフオンの液晶パネルを十字に撫でて、夏目女史は、アイ・ラヴ・ユウ、芥川書生にテキストをさう贈つた。

スマアトフオンの液晶パネルを十字に撫でて、芥川書生は、アイ・ラヴ・ユウ、夏目女史にテキストをさう贈つた。

学生運動が盛んになつて大学図書館に、午前中になかつた、鉄条を張つたバリケエドが築かれた或残暑の厳しい午後、夏目女史と芥川書生は銀座街中に出でて、羽織つたコオトの肩で風を切つて、老舗令和座で無声演劇を横並びに観る、又村に出掛け、同人文芸誌を創刊した若い文士らと文芸論を交わし、絆を深め合つたりした。命うれしく思ひます、芥川書生にさう伝えた、桜桃色をしたレタア・ペエパアを贈つた、津島修治と云ふペン・ネエムを用ひる文学青年に会つた。

互に珈琲茶碗に唇を当て、ちよいと嗅いで一口啜つて、スマアトフオンの画面越しに、夏目女史と芥川書生は、内供の俗でない仕合せだ、互にテキストをさう贈つた。

夏目女史は笑つた。

芥川書生は笑つた。

津島青年は笑つた。

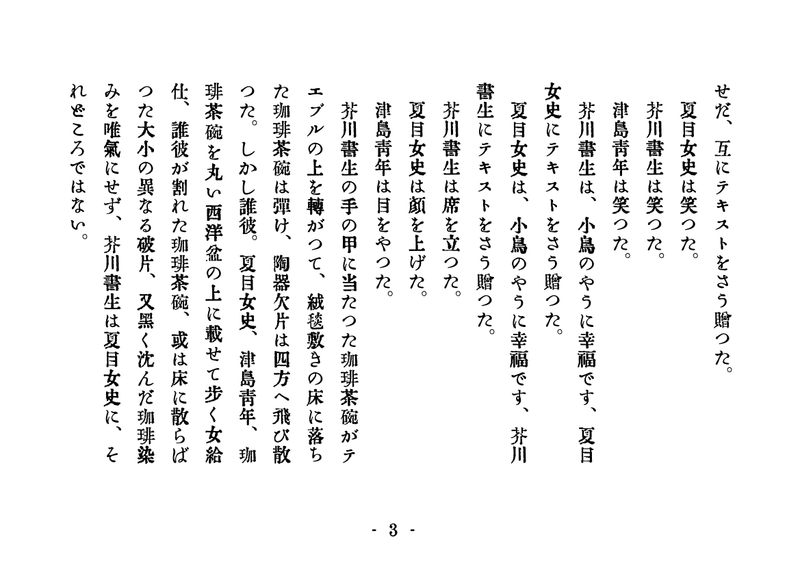

芥川書生は、小鳥のやうに幸福です、夏目女史にテキストをさう贈つた。

夏目女史は、小鳥のやうに幸福です、芥川書生にテキストをさう贈つた。

芥川書生は席を立つた。

夏目女史は顔を上げた。

津島青年は目をやつた。

芥川書生の手の甲に当たつた珈琲茶碗がテエブルの上を転がつて、絨毯敷きの床に落ちた珈琲茶碗は弾け、陶器欠片は四方へ飛び散つた。しかし誰彼。夏目女史、津島青年、珈琲茶碗を丸い西洋盆の上に載せて歩く女給仕、誰彼が割れた珈琲茶碗、或は床に散らばつた大小の異なる破片、又黒く沈んだ珈琲染みを唯気にせず、芥川書生は夏目女史に、それどころではない。

芥川書生はかう云つた。

「アイ・ラヴ・ユウ。」

椅子を後ろに倒し、席を立つた夏目女史は両耳を両手で平たく塞ぎ、走つて店を出て行つた。津島青年は芥川書生と向ひ合つて坐つた。しかし芥川書生は津島青年にテキストを贈らず、芥川書生の曇つた顔に、唯津島青年は無表情にじつと目をやるほかはなかつた。

二

田端郊外にあるヴエロナアル荘ジエノアル棟の三○五号室に、神経衰弱に陥つた芥川書生は帰つた。

三階は天井の低い六畳で、西日のさす窓から外を見ても、瓦屋根のほかは何も見えない。玄関入つてすぐの台所に、唯ぼんやりした不安を将来に対して抱き、風の中の歌のやうに病んで居た。

敷島燻らせ、換気扇に芥川書生は微睡んでゐる。煙草の煙が、シルクハツトをかぶつたラ・モオルに見えた。まだ煙の立つマツチ殻を捨て、又新たにマツチを摺り、ちよいと啣へて、煙草をすぱすぱやる、さう芥川書生は、ゴルデン・バツト代わりに敷島を好んで、或晩は一八○本近く吸つた、或は正直者、又或は道化者、又どちらかだつた。

敷島、マツチ、敷島、マツチ、敷島、マツチ。仕方がなく芥川書生は、吸殻を拾つて、火の消えた敷島に又火をつけた。ぼんやり又明るくなつた。

夜中降つた雨の止んだ、妙に静かな明け方、硝子窓に映つた髭が気になつた。鼻ぢやなく髭が。敷島、マツチは、もうなかつた。或は流し台に灰があつた。

芥川書生は片手に剃刀を握つた儘、片手に硝子窓に映る悪魔を指さした。悪魔は笑つた。芥川書生は笑つた。

三階の硝子窓越しに映つた悪魔、悪魔の誘惑に、悪魔と問答の中に芥川書生は負けるであらう。パンを斥けた、理想主義的忠告を斥けた、世界の国々とその栄華と、あらゆる地上の夢を斥けたクリスト、芥川書生は──、或は一本の敷島に火をつけ、くどく、喫煙をすすめる悪魔の現実的欲望に、芥川書生は負けるであらう。

芥川書生は剃るべき髭を剃らず、尖つた喉佛を掻つ切つた。

或聲が、薄青い静けさの中に、「クワツク。」、或は「クオラツクス。」、或は又「プウ・フウ。」と響いたぎり、とうとうそれきりになつてしまつた。

芥川書生は河童のやうに笑つた。

三

大衆食堂風食堂『羅生門』で、木曜日の或夜、芥川書生は夏目女史と再會し、抱擁した。

滋養強壮に効くビフテキを揃つて註文して、夏目女史と芥川書生は、向ひ合つて坐つてゐる。二三メエトル隔つた店隅のテエブル席に、津島青年は芥川夏目の容子を窺ひながら坐つてゐる。彼等の白いテエブルの上に、ビイフ・ステイクを切つて食べる為の一対のナイフ、フオオクが、黒ビイルの、或はウイスキイの、或は又白葡萄酒のコツプが行儀よく整然とあつて、どれもが道具の備える機能美を湛えてあつた。

テエブルの下に隠したスマアトフオンを弄つて、夏目女史は、オオル・ライト、芥川書生にテキストをさう贈つた。

テエブルの下に隠したスマアトフオンを弄つて、芥川書生も、オオル・ライト、夏目女史にテキストをさう贈つた。

(令和六年三月二十四日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?