『スカラムーシュ』英国オリジナル版 第Ⅲ部 第ⅳ章 幕間狂言

はじめに

今年は英国で "Scaramouche" が刊行されてから丁度100年ということで、日本で翻訳刊行されたバージョンからはカットされている章、オリジナル版では第Ⅲ部第3章「議長ル・シャプリエ」と第4章「ムードンにて」の間にはさまっていた CHAPTER IV. INTERLUDE をざっと訳してみました。

オリジナル英国版についてはこちら↓

第Ⅰ部 第1章の未訳部分についてはこちら↓

第Ⅲ部 剣 第ⅳ章 幕間狂言

数日後、ル・シャプリエがアンドレ=ルイの許に返礼の訪問をした。彼はガブリニャックでは万事が順調で、ムッシュー・ド・ケルカドゥの領民たちは最近勃発して幸いにも沈静化してくれた地方の農民蜂起[註1]には加わってはいない、という明快な報せを土産にリュー・ド・アザール(アザール通り)にやって来たのであった。

そして現在、庶民が未だ困窮を感じ、秋が深まるにつれてパン屋の外に並ぶ行列が長くなっていったのを別にすれば、日常はこれまで通りの流れに回帰していった。

当然ながら、パリでは絶えず感情の爆発があったものの、パリジャンたちは次第に一触即発な雰囲気の中で生活するのに慣れ、もはやそのようなものに自分たちの個人的関心事や娯楽を妨げられるのを許容するつもりは更々なくなっていた。このような爆発の数々は避けられていたかもしれないが、しかし特権身分はとことんまで戦うと決意しており、既に祖国の祭壇へおびただしい供物を投じながらも[註2]、他方では頑強な抵抗を見せていたのであった。9月にフランドル連隊がベルサイユに到着した際[註3]、民衆はそれを新たな威嚇と認識し、特権身分が再び醜悪で貪欲な鎌首をもたげようとしている前触れと受け取った。我々をおびやかし、飢えさせ、服従させるための陰謀が進行中に違いない。それゆえに、いわゆるマイナス(バッカスの女信徒=狂える女たち)の遠足と呼ばれた、先導役のマイヤールを除く全員がパリの市場から集まって来た女たちによるベルサイユへの行進と、10月初旬の成果[註4]として、テュイルリー宮殿からは人間であれ他の生物であれ、其処にはびこるすべての害獣が王の居場所を作るために一掃されることとなった。王は民の間に移動して生活することになった。王の愛する民草は、彼を自分たちの真っ只中に置くことを望んだ――彼ら自身の安全を保障する人質として。自分たちが飢えねばならぬというのなら、王も自分たちと共に飢えるべきなのだ。

アンドレ=ルイはこのような一連の事態を観察し、行きつく先は何処になるのだろうかといぶかしみ始めた。彼から見れば、正気を保っている貴族は、自分たちの所属集団の大多数を構成している直情的な連中が階級全体に破滅をもたらす前に国境を越えた人々だけに思えた。このような時期、彼自身は、大いに繁盛している自分の道場で忙殺されていた。どれほどの多忙を極めていたかといえば、13番地の一階を買い取って三人目の助手を雇おうかと検討したくらいであったが、しかし、一階の借主である小間物商は階上の剣術道場の生徒を良いお得意にしており、このように好都合な場所から立ち退かせるのは難しく、保留にしていたのであった。

それを別にすれば、13番地の全てが今や彼の管理下にあった。最近、彼は二階を手に入れて、其処を自分自身と二人の助手の快適な住居に変え、家政婦と給仕の少年を雇い入れた。

国民議会がパリに移動してきたため、彼は頻繁にル・シャプリエを見かけるようになり、彼らの間に親密さが増していった。二人は日常的にパレ・ロワイヤルなどで食事を共にし、ル・シャプリエを通じてアンドレ=ルイは幾人かの友人を作り始めたが、しかしながら、彼はいつでも歓迎すると誘われたいくつかのサロン、つまりは素晴らしくも新しい共和主義と哲学的精神が主催するサロンは避けていた。

翌春の某日、マリー=ジョゼフ・シェニエの『シャルルⅨ世』[註5]が大なり小なりの物議を醸しつつも上演されていた時期、彼はコメディ・フランセーズに来ていた。

大荒れの夜だった。劇中における数々のほのめかしは、今や観劇客中のいくつかの派閥によって、敵対する政党と政党、アンシャン・レジーム(旧体制)と新体制の標語として利用されるようになっていた。この夜のクライマックスは、帽子を脱ぐことを拒んだ1階席の男たちによる馬鹿騒ぎだった。コメディ・フランセーズにはロイヤルボックスが設けられており、このロイヤルボックスが無人の時でも王族への敬意を示し帽子を脱がぬばならぬというのが不文律になっていた。

帽子をかぶったままでいると決めた男たちは、彼らが空っぽの偽物と見なしたものに対する共和主義者の抵抗を示すためにそのようにした。しかし、彼らの行動に対する非難が嵐となる前、舞台上の科白が聞き取れぬほどの騒ぎになるより前に、彼らは共和主義者の傲慢不遜をさっさと放棄した――ただ一人の例外を除いて。その男は頑なに帽子をかぶったまま、それを脱げと迫る者たちをあざ笑うために獅子の如き大きな頭を振り向け、彼の朗々とした大声は劇場内に響き渡った。「お前ら、俺の帽子を脱がせられるなんて本気で思ってるのか?」

その挑発により堰が切られた。いくつもの脅し文句が彼に向け投げつけられた。臆することなく恫喝を受け止め、のっそりと立ち上がった彼は、たくましい体躯、はだけた胸へと続くヘラクレスが如き首、その上に乗った言葉を失うほど凄まじい表情を浮かべた頭を衆目にさらした。彼は糾弾者たちに笑声を浴びせた。彼は自分の帽子を眉までしっかりと押し下げた。

「セルヴァンドーニの帽子[註6]みたいにがっちりしてるぜ!」彼はそう言ってあざけり、挑戦的に片腕を振り回した。

アンドレ=ルイは笑った。ますます高まる騒ぎの中で臆することなく嘲笑を続ける巨漢には、グロテスクでありながら堂々たる英雄性のようなものが感じられた。警官がその男を逮捕、連行するために介入していなければ、この事件は恐ろしい結末を迎えていたかもしれない。あれはどう見ても譲歩するような人間ではなかった。

「あれは何者なんだい?」 アンドレ=ルイは、劇場が騒ぎの後に落ち着きを取り戻したのを見計らい、隣の観客に尋ねた。

「よくは知らんがね」その隣人の答えはかようなものであった。「奴の名前はダントンで、コルドリエ・クラブの会長らしい。ああいう手合いは、ろくな死に方はしないだろうさ。イカレてるね、変人だよ」

翌日も、この一件はパリの噂話に登場したが、それは更に深刻な話題に関連して言及されたのであった。剣術道場では、コメディ・フランセーズについて、そして不和の源であるタルマとノーデ[註7]のいさかいについての議論でもちきりだった。しかし間もなくアンドレ=ルイには彼の注意を引く別の話題がもたらされた。正午になる直前、ル・シャプリエの訪問を受けたのである。

※以降、創元文庫版P331~334の「4 ムードンにて」冒頭と同じ。

訳注&解説

註1:1789年7月14日のバスティーユ襲撃後、地方ではデマに扇動された農民たちが貴族を襲撃する事件が相次いだ。大恐怖(la Grande Peur グランド・プール)と呼ばれる。

註2:祖国の祭壇へおびただしい供物

相次ぐ農民蜂起に恐怖した貴族や聖職者たちは自発的に特権の放棄を誓い、「8月4日の決議」により封建的特権の廃止が決定された(この時の国民議会議長はル・シャプリエ)。

註3:9月にフランドル連隊がベルサイユに到着した際、歓迎の宴で士官たちがパリ市民の三色記章を踏みにじって侮辱したという噂が流れた。

註4:1789年10月、ベルサイユ宮殿に行進したパリ市民たちが国王夫妻をパリに連行した事件。

註5:マリー=ジョゼフ・シェニエ作の『シャルルⅨ世、または王様の学校』は、1572年のサン=バルテルミの虐殺を題材にして反王権・反教会を主張した革命劇。上演当時、コメディ・フランセーズでは君主制支持派の俳優が出演ボイコットするなどのトラブルも多々あった。1789年11月4日初演。

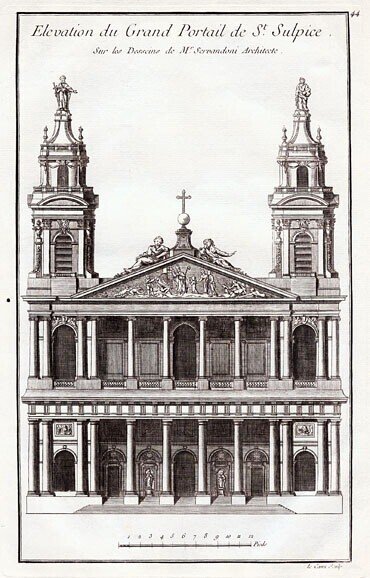

註6:「セルヴァンドーニの帽子」はパリのサン=シュルピス教会の西側にある塔の綽名。塔の設計を担当したジョヴァンニ・ニッコロ・セルヴァンドーニの名前からきている。セルヴァンドーニの元々の設計は以下の図版。現在は数度の改築を経て外観が変わっている。

註7:タルマとノーデのいさかい

当時コメディ・フランセーズのトップスターだったフランソワ=ジョゼフ・タルマはシェニエやダントンとも親しい急進的な共和主義者。個性派俳優であり劇場のアナウンス役も務めていたジャン=バティスト・ノーデは君主制支持者。

この二人は劇団内の各政治派閥のオピニオンリーダーであり、シェニエの『シャルルⅨ世』をめぐる論争で決闘さわぎを起こした。

※文中に出てくるダントンのエピソードは実話。

ダントンが劇場で叫んだとされている "Ferme comme le quelles circonstances ! La salle n'etait pas pleine , chapeau de Servandoni !" は『シャルルⅨ世』の劇中の科白にひっかけた言葉のようです。

この章がカットされた為、米国版では次章のアンドレとダントンの初対面も少し改稿されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?