「政治と文学」再来?――特集企画に寄せて(A面:松田樹)

【2022年11月23日追記】

2022年3月に学会誌で組んだ、特集「政治と文学」が、この度リポジトリで無料公開された。

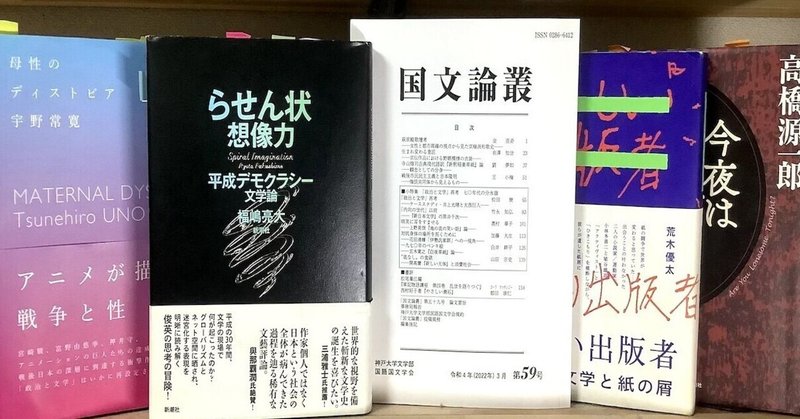

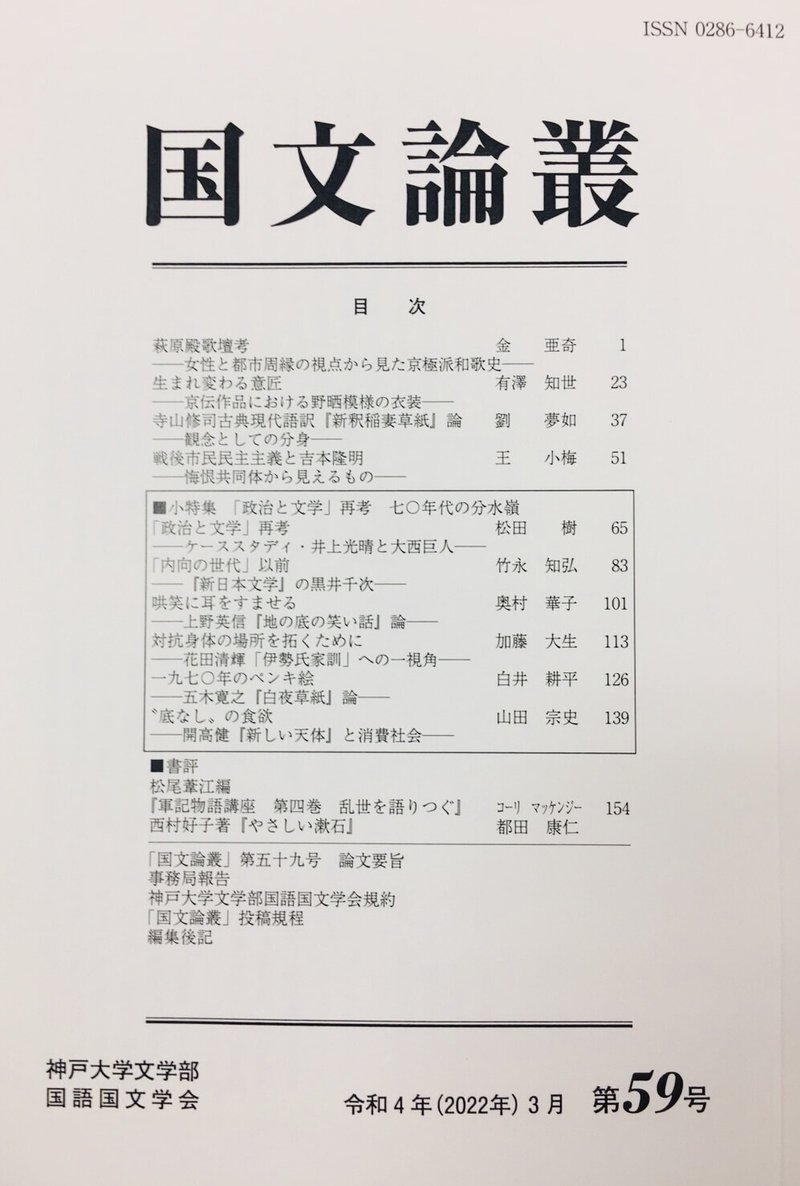

正式なタイトルは、「「政治と文学」再考――七〇年代の分水嶺」である。松田樹、赤井浩太(白井耕平)、竹永知弘が中心となって企画を運営し、われわれを含めて6名の論文を収めた。

22年3月にこの特集を刊行したのちにも、『文学+ 3号』(22年8月)で「特集・政治と文学」が組まれ、そこに「いま「政治と文学」から考えられること(木村朗子×倉数茂×矢野利裕、司会・中沢忠之)」が掲載されるなど、このテーマにはいまホットな注目が集められている。

しかし、われわれの考えでは、「政治と文学」というテーマは『近代文学』派がそれを提起した敗戦直後から、2020年代の現在に至るまで地続きに見ることができるものではなく、1970年代に大幅な変容を被っている。この「70年代」に位置している一つの「分水嶺」を重視し、そのことを位置付け直そうというのが、本特集の立場である。

たとえば、その時代に、敗戦直後から活動を続けてきた文学者は、時代の転換に応じて、『辺境』や『人間として』などという雑誌にて、時代の転換に応答すべく再度徒党を組み始める。一方、「内向の世代」やそれに続く戦後生まれの作家たちは、同じく時代の展開を横目に見ながら、作風を微妙に転換し始めていると言えるかもしれない。開高健や花田清輝といった機を見るに敏な作家たちは、やはり政治性の根拠を従来とは別のところに向け始め、その小説は今から見るとかなり歪な形をとり始める。

本特集が狙ったのは、批評的な話題として「政治と文学」に注目が集められている現状を横目に見ながら、少しばかり時代を遡行することでその年輪を切り出してみることである。

以下のリンクからダウンロードできるので、ご批正をたまわりたい。

**********************************

近年、宇野常寛や福嶋亮大などの批評家によって、「政治と文学」という枠組みが、現代の文化・思想の動向を読み解く物差しとして注目されている。「政治と文学」とは、敗戦直後に『近代文学』派周辺の批評家を中心に論争を通じて提起され、戦後文学の理論的な枠組みを形作った命題である。福嶋亮大は、こうした歴史的背景を踏まえつつ、現代は「政治」の内実が「階級闘争」から「文化的な闘争」に装いを変えて、同様の枠組みが再浮上し始めたと指摘している(「政治と文学」の再来」『新潮』2020年4月)。

ただし、この見取り図においてやや軽んじられていると感じられるのは、「政治と文学」という枠組みが再考を迫られたはずの七〇年代という分水嶺である。一例を挙げれば、柄谷行人は同時期に繰り返し「政治」と「文学」との断絶を強調し、戦後派のヘゲモニーを転倒させることで現れた批評家であった。近年の論潮を鑑みるに、柄谷もその一員と見做される「内向の世代」というグループがいまなお議論の俎上に載せられることが少ないのと同様に、我々は七〇年代に生じた歴史的な転換を未だ捉えきれていないのではないか。これは「戦後文学」という名称が、曖昧に「現代文学」というカテゴリーと地続きにある現状とも相即していよう(例えば、『〈戦後文学〉の現在形』紅野謙介ほか編、平凡社、2020年10月)。

本特集では、「政治と文学」なる枠組みが注視されつつある近年の動向を踏まえながら、それが再検討を迫られた七〇年代における戦後文学者の活動とその同時代的な評価に改めて焦点を当てることで、この時期に生じた転換に多方向から肉薄することを試みる。

(1)特集の経緯

2022年3月、「「政治と文学」再考――七〇年代の分水嶺」と題した特集企画を組んで刊行した。

「政治と文学」とは、雑誌『近代文学』に拠った荒正人や平野謙らによって敗戦直後に提起され、戦後文学の理論的背景を形作った命題である。本特集は、その「政治と文学」なる題目が、いわゆる「68年の革命」を経て、70年代以降のポスト戦後社会=大衆消費社会にいかに展開されていったのかを大西巨人、井上光晴、黒井千次、上野英信、花田清輝、五木寛之、開高健らを通じて多方向から論じたものである。

この企画は、中上健次を中心に戦後日本文学を研究する松田樹、すばるクリティーク賞からデビューした批評家の赤井浩太(白井耕平)、「内向の世代」研究者の竹永知弘が2020年1月に立ち上げ、企画の立案から運営など共同で約2年間にわたって準備してきた。

並行して、松田と赤井は2021年2月に刊行された吉永剛志『NAM総括』の編集・文献整理の仕事にやはり共同で携わっており、そこで提起されていた問題を戦後から現代に至るより広範な歴史の下で検討し直すことが本特集の目的の一つであった。

改めて確認しておくと、NAM(New Associationist Movement)とは、2000年に柄谷行人が立ち上げた「資本と国家への対抗」のための運動体を指す。後述の通り、柄谷は、戦後文学者が提起した「政治と文学」論を批判するところから文芸批評家としての出発を果たす。だが、その柄谷は冷戦体制の崩壊以降、「政治と文学」という命題に改めて言及を繰り返し、あたかも戦後文学史を乗り越えるかのようにNAMという運動体を立ち上げる。

こうした経緯を踏まえつつ、柄谷周辺の言論を一つのヒントとしながら、戦後以降の文学者と政治情況との関係性を歴史化することが『NAM総括』/「政治と文学」企画を展開してきた、この二年間の松田と赤井の共通目標であった(ちなみに、松田はそのような展望を作品分析に織り込んだ中上健次論「中上健次作品研究――「政治と文学」の終わりから「近代文学の終り」まで」をつい先頃博士論文として上梓した)。

したがって、以下の紹介文を読む際には、赤井の側から見た本企画についての紹介記事(B面)や、『NAM総括』刊行時の記事も合わせて読んでいただければ幸いである。

上記の記事の末尾に、

【追記2】松田と赤井はややアカデミックな媒体であるが、『NAM総括』から示唆を得た以上のような問題意識の下に、歴史からある切断面を切り取ることで、現代の批評の視座を更新する別の企画を現在用意している。

とある。

ここで言う「別の企画」というものが、当時、準備を進めていた本記事の「政治と文学」特集のことである。

以下の内容は、特集の巻頭にて企画の趣意を整理した、松田樹「「政治と文学」再考――ケーススタディ・井上光晴と大西巨人」の簡単な紹介である。

(2)「政治と文学」再来?

政治は政治、芸術は芸術だと、分けて考えるのが当たり前になった。(…)政治と芸術論争があったなんていうのはもう過去の話で、誰も覚えてませんから。今どき政治と芸術が絡みあったようなことを言ったら、古い左翼、百年遅れているっていわれちゃうでしょう。(…)言い換えるなら、長い闘争の歴史があり、その果てに現在の芸術の自立が果たされた。

(高橋源一郎・蓮實重彥『魂の唯物論的な擁護のために』1994年)

この平成初期の対談は、今から読み返すと隔世の感がある。というのも、平成末期(二〇一〇年代後半)以降の文化・芸術の風土は、リベラルな多文化主義に根ざしながら、マイノリティの権利擁護やダイバーシティの重視等を主眼とするポリティカル・コレクトネス(PC=政治的正しさ)によってすっかり覆われているからである。今や「政治は政治、芸術は芸術だと、分けて考える」ことのほうが困難なのだ。一九九三年時点での文学者の常識はすっかり反転し、「政治と文学」は再結合の局面を迎えている。

(福嶋亮大「「政治と文学」の再来」『新潮』2020年4月)

「政治と文学」という命題は、近年、文化や芸術を読み解くキーワードとして注目を浴びている。冷戦体制も終わりを迎えた1990年代中盤に、高橋源一郎は「政治は政治、芸術は芸術だと、分けて考えるのが当たり前になった」と、両者の拮抗関係を前提とする戦後文学史の枠組みがもはや崩れ去ったことを宣言していた。対して、福嶋亮大によれば、現代の文化芸術の分野ではポリティカル・コレクトネスの潮流を背景に、政治的な問題が無視できないことが前提とされており、そこでは「「政治と文学」の再来」とも言える現象が生じているという(『らせん状想像力 平成デモクラシー文学論』2020年)。

このような見取り図を示すのは、実は、福嶋一人にとどまらない。他にも、杉田俊介(『戦争と虚構』2017年)や荒木優太(『貧しい出版者 政治と文学と紙の屑』2017年)、宇野常寛(『母性のディストピア』初出タイトルは「政治と文学の再設定」2017年)など、少し前に刊行されたいわゆる文芸批評家の著作は、やはりいずれも古びたと思われていた「政治と文学」という命題を戦後文学史から取り出すことで、現代の文化芸術を読み解く視座を提供していた。かつては、「芸術の自立」を謳っていた高橋源一郎が『今夜はひとりぼっちかい? 日本文学盛衰史戦後文学篇』(2018年)で、以前の自説を翻して、同時代の政治情況に対峙した戦後文学者の姿勢をあらためて評価し直していることも、そのような現代論壇の潮流の下に位置付けうるだろう。

![Screenshot 2022-04-02 at 16-59-46 【新宿本店】※整理券配布終了※『今夜はひとりぼっちかい? 日本文学盛衰史 戦後文学篇』(講談社)刊行記念[...]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/75605033/picture_pc_7186fb1d1541a72c97acdde8176dfcd8.png)

おひねりが飛ぶ。嬌声も飛び交う。「キャー!ミツハルさ〜ん!」と叫びながら、かぶりつきにいた中年女性が、男性の下半身に抱きつく。(中略)男性は、両手を広げる。なにかをしゃべりたいのではあるまいか。その男性の胸中には、おそらく、熱いなにかが充満しているに違いない。(中略)そうだ、その男性は、個人的に怒っているのではない。「文学」として怒っているのだ。というか、人間が怒っているのではない、「文学」が怒っているのだ。(高橋源一郎「プロローグ 全身小説家」『今夜はひとりぼっちかい? 日本文学盛衰史戦後文学篇』)

ちなみに、上記の通り、高橋の近作で「政治と文学」を体現する戦後文学者として真っ先に取り上げられているのは、井上光晴である。拙論では、その歴史観に抗する作家として大西巨人を、両者のデビュー以来のライバル関係やいくつかのスキャンダルを踏まえつつ取り上げている。

だが、果たして「政治と文学」なる命題は、そもそもいつの段階で「分けて考えるのが当たり前」(高橋)になったのだろうか。

本特集では、とくに1960年代から70年代にかけてのポスト戦後社会=大衆消費社会の到来に焦点を当て、さまざまな世代の文学者が「政治と文学」なる命題をこの時期にどう変質させていったのかを検証した。

例えば、70年代に「政治と文学」論の限界を見る証言には、以下のようなものがある。

柄谷 僕の記憶では六〇年代の批評では、江藤さんと吉本さんが、二人とも別の意味でそうなんだけれども、いわばマクロコスモスとミクロコスモスというものが、対応しているような関係があったと思うんですね。それで彼等は、共通して、カッコというものを使ったわけです。吉本さんは〈 〉で、江藤さんは普通の「 」ですね。(中略)

江藤さんの場合のカッコというのは、たとえば父というものにカッコをいれますと、それは国家とか、そういうものとコレスポンドするようになっている。それで小島信夫の『抱擁家族』であれば、これは家族が「家族」として、そのまま日本国家になったり、そういう批評がなされたと思うのですね。僕は一九七三年か四年ぐらいのときに、どうもそういうコレスポンデンスというのは、壊れたのではないかというふうに思ったんですね。

(柄谷行人・加藤典洋「批評における盲目と明視」『文芸』1985年5月)

柄谷行人は、60年代と70年代の言説状況の差異を「文体」に見る。すなわち、江藤淳におけるカッコ書きは、文学作品に現れた登場人物を「父」と表記することで、あたかもそれを天皇や国家の隠喩として語ることを可能にしている(もしくは、「母」をその逆の自然や無規定状態として)。あるいは、吉本隆明の場合もまた、〈自立〉と書けば、詩を論じていても、それはすぐさま大学や論壇に対する抵抗を意味することが前提化されている。その修辞的な技法が可能にしているのは、単に文学作品を扱っているだけであるにもかかわらず、あたかも政治情況に相渉っているかのような、傍観者的な立場からのアンガジュマンの姿勢に他ならない。

柄谷がデビュー時に「政治と文学」という命題を疑い、むしろ非政治的で高踏な「内向の世代」と呼ばれる作家の擁護者として現れたのは、吉本や江藤には自明視されていた隠喩的な文体を選択しなかったためである。

そのことを早くから指摘していたのは、初期柄谷の政治への距離感にこそ注目した東浩紀に他ならなかった。東は、先行世代の批評家とは異なって情況に対峙しないという選択から出発したはずの柄谷が、NAMへと接近し始める時期に決別宣言とも見える文章でそのことを書く(「柄谷行人論」『ヒューモアとしての唯物論』講談社学術文庫解説、1999年)。ただし、東がデビュー時の柄谷が抱えていた困難を「ポストモダン」の条件と概括しているのに対して、柄谷自身は上記の対談で、その切断をあくまで「連合赤軍事件」に見出しているが(この辺りは、拙論でも詳しく言及した)。

一方、江藤や吉本もまた70年代以降は、文学作品を通じて政治情況を語るような旧来のスタイルが空転していることを自覚し始め、次第にそれを放棄してゆくだろう。前者は占領期研究を通じてより直接的な形で「政治」を扱うようになり、後者は消費社会の下で生み出される雑多な文化にこそ旧来の「文学」観念を超えたものを見出し始める。

とすれば、この時期に果たして何が生じたのだろうか。そして、この時期の転換を無かったことにして、「政治と文学」論を安易に戦後文学史から蘇生させることはできるのだろうか。70年代以降のポスト戦後社会=大衆消費社会の到来が日本の言説空間にある変質を生じさせていたとすれば、それは不可逆な時代の進展であったはずだからである。本特集では、「再来」や「再設定」を歌う近年の傾向に抗して、歴史的なある切断面を強調することで異議申し立てを試みた。

ちなみに、上記の柄谷の「文体」に関する発言は、対談相手の加藤典洋への牽制に他ならないだろう。加藤は江藤や吉本の影響下にあったことから、70年代には沈黙を強いられるも、80年代に『アメリカの影』で登場した書き手である。そして、同デビュー作をはじめとして、彼の批評文には「父」や「母」といった隠喩的なイメージが江藤の文章から持ち越されている。江藤や吉本自身にも大衆消費社会の下では次第に放棄されてゆく、批評文における隠喩的な文体が、加藤においては「サブカルチャー」(©︎大塚英志)として復活するのである。すなわち、文学作品に時代の動向をつかまえて情況への対峙が期待されるのではなく、もはや当初からジャンクで陳腐なものであることが前提とされた上であえてそこに政治性を読み込む行為――わかりやすく言えば、加藤にとっての村上春樹の意味――として。

ここから言えば、昨今の「政治と文学」論の復活は、同時にやはり近年の傾向でもある江藤淳や加藤典洋の再評価にも通底する問題であろう。「母」や「父」という用語を用いれば文化や芸術を現代社会の動向の下に位置付けうるというようなサブカル評論はいまもなお量産され続けており、それは「政治と文学」という枠組みを安易に蘇生させようとする態度と軌を一つにしている。

柄谷 もう一度、六〇年代に戻すと、あのころサブカルチャーについての評論がたくさん出てきたと思う。歌謡曲とか芸能に関して、それを非常に重要なものとして扱うというか、つまりそれを使えば政治的に役に立つというんじゃなくて、歌謡曲そのものにマクロな意味をそのままつけていくというようなことね。(前掲)

(3)70年代の分水嶺

ところが、こうした主張を繰り返していた柄谷は、冷戦体制の崩壊からNAM結成に至るまでの時期に、改めて「政治と文学」の問題を繰り返し俎上に載せ始める。大西巨人との間で行われた両者の初対談で、柄谷は70年代以降の「政治と文学」の変遷を次のように振り返る。

柄谷 僕の経験では、七〇年代以降は、文学は政治から自立した世界だという考えが勝利したと思います。そのかわり、「現実」と拮抗する力も失った。しかし、例えば、「政治」とは何か。それは、たかだか共産党の官僚のことではありえない。(中略)いわば、文学そのものが政治である。「政治と文学」の議論は、こういうことを少しもやってこなかった。

(柄谷行人・大西巨人対談「虚無に向き合う精神」『大西巨人文選1 新生』巻末対話、1996年)

ここでは、自身が登場した当時を回顧しながら、70年代以降の「政治と文学」という命題の展開が位置付けなおされている。戦後派が文学作品と政治情況を対置しようとしてきたのに対して、70年代以降には文学者から情況への関与の姿勢が失われてゆく。だが、むしろそうした趨勢下で、「文学そのものが政治である」という位相を取り出すことで情況への関与を試みてきた、と柄谷は90年代中盤に自身の活動を定位している。

ところで、対談中でやや唐突にも、そうした自身の試みに並走していたのではないかと言及されるのが、大西巨人である。これはその数年前に亡くなった中上健次がそれまで柄谷にとって占めていた位置に近しいが、果たしてそこでなぜ大西巨人だったのかということは、大西の作品を含めて拙論で分析した。

そして、本記事では柄谷に寄せて記述したが、「「政治と文学」再考――七〇年代の分水嶺」と題したこの特集は、彼に限らず、多方向から70年代という時代がひとつの歴史の転換点であったことを検討しようとしたものである。

例えば、竹永知弘「「内向の世代」以前――『新日本文学』の黒井千次」では、黒井の文体分析を通じて「内向の世代」というグループの文学史上の位置に再考が促される。黒井は70年前後に登場した非政治的な作家の一群として、一般的には「内向の世代」に分類される。だが、彼はそもそも50年代に『新日本文学』周辺の労働者文学の担い手として活動を始めていた。彼の作品とその記述のスタイルの変遷には、どのような時代の変動が反映されているだろうか。

奥村華子「哄笑に耳をすませる――上野英信『地の底の笑い話』論」は、近年徐々に注目が集められている「聞き書き」という戦後文学史上のエクリチュールの形式――やはりそれを演出している作家の一人が高橋源一郎であることに注意しよう(『文芸 特集聞き書き、だからこそ』2021年1月参照)――に焦点を当てる。学生運動の高揚がピークを過ぎた70年代には、政治運動の場は炭鉱などの「辺境」(©︎井上光晴)へと次第に押しやられてゆく。そのなかで鉱夫の声を書き取る上野の活動にはどのような意味があり、先行の戦後文学者とは異なった情況への関与の可能性がいかに見出されていたのか。

加藤大生「対抗身体の場所を拓くために――花田清輝「伊藤氏家訓」への一視角」は、花田清輝と連合赤軍事件というやや異質とも思わせる取り合わせを、『室町小説集』に収められた短篇のある女性の造形に読む。田中美津の問題提起以来、連合赤軍事件は性規範に対する闘争としても捉えられてきた。そのような新左翼的な思潮の勃興に対して、花田は同時期に女性の身体をどのように描き、応答していたのか。

山田宗史「〝底なし〟の食欲――開高健『新しい天体』と消費社会」は、あたかも日本列島改造論(1972)のように日本全土を隈なく食欲で覆い尽くそうとする開高健の小説の主人公に、大衆消費社会の下で飽和してゆく欲望を捉える。開高は同時期、サルトルの有名なフレーズをもじって「衣食足りて文学は忘れられた?」と周囲の戦後派に問いかけたが、では彼自身は食という観点からこの時代をいかに表象しているのか。

そして、この時期の戦後派作家の活動に消費社会の出現に対する応答と「政治と文学」論の空転を見出す読解は、白井耕平「一九七〇年のペンキ絵――五木寛之『白夜草紙』論」に共通するものである。それに関する内容は、以下の、赤井(白井)の記事に本人から報告されることになるだろう。

以上、(1)企画の経緯と(2)拙論の部分的紹介、(3)寄稿文の簡単な概要説明を行ってきた。現代の批評的動向からはその位置付けづらさゆえに黙殺され、一方の戦後文学研究からは戦後というカテゴリーの外部として扱われることの少ない、この奇妙な断層に焦点を当てた、本特集企画「「政治と文学」再考――七〇年代の分水嶺」に多少とも興味を持ってもらえれば幸いである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?