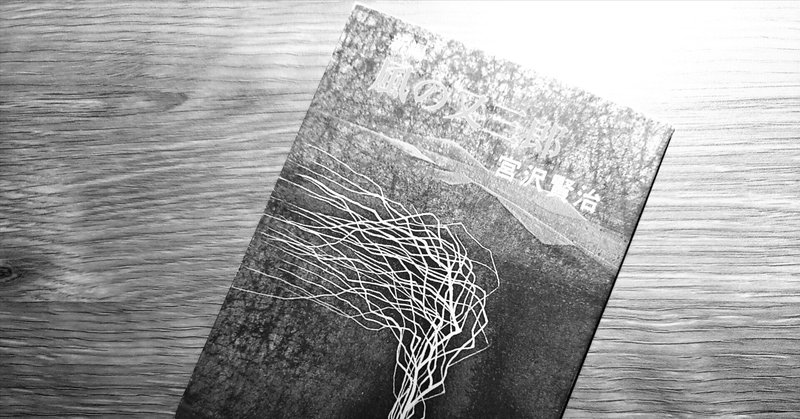

【随想】宮沢賢治『雁の童子』

六発の弾丸が六疋の雁を傷つけまして、一ばんしまいの小さな一疋だけが、傷つかずに残っていたのでございます。燃え叫ぶ六疋は、悶えながら空を沈み、しまいの一疋は泣いて随い、それでも雁の正しい列は、決して乱れはいたしません。

そのとき須利耶さまの愕ろきには、いつか雁がみな空を飛ぶ人の形に変って居りました。

赤い焰に包まれて、歎き叫んで手足をもだえ、落ちて参る五人、それからしまいに只一人、完いものは可愛らしい天の子供でございました。

そうして冬に入りましたのでございます。その厳しい冬が過ぎますと、まず楊の芽が温和しく光り、沙漠には砂糖水のような陽炎が徘徊いたしまする。杏やすももの白い花が咲き、次では木立も草地もまっ青になり、もはや玉髄の雲の峯が、四方の空を繞る頃となりました。

(お父さん。私はお父さんとはなれてどこへも行きたくありません。)

須利耶さまはお笑いになりました。

(勿論だ。この人の大きな旅では、自分だけひとり遠い光の空へ飛び去ることはいけないのだ。)

(いいえ、お父さん。私はどこへも行きたくありません。そして誰もどこへも行かないでいいのでしょうか。)とこう云う不思議なお尋ねでございます。

(誰もどこへも行かないでいいかってどう云うことだ。)

(誰もね、ひとりで離れてどこへも行かないでいいのでしょうか。)

(うん。それは行かないでいいだろう。)と須利耶さまは何の気もなくぼんやりと斯うお答えでした。

あらゆるものはあらゆる場所を巡る。昨日街でコートの裾を揺らした風を今日海鳥が小魚と共に飲み込んだかも知れない。今日川に投げ込んだ石が川虫を押し潰し明日それを糧とする筈だった魚が一匹飢え死にするかも知れない。いつの日か、どうしてもある川魚を食べたいのに手に入らずに悔しさの中で死んでいく人間が、居ないとは限らない。おかしな奴だと笑った見ず知らずの相手が商談相手として現れることなど、よくありそうなものだ。

不定であること、循環することとは、あらゆる偶然を必然だと言い換え得るということだ。死と生が互いに互いの条件であるように、あらゆるものはあらゆるものの条件である。主観的な価値の大小とは別に、ほんの一瞬の氷の煌めきでさえ世界を構成する必要不可欠な現象なのだ。無限の現象たちの永遠の連鎖は片時も止まることはない。いや、時間が流れているという感覚もまた、そう感じることで諸々納得するための一つの方便に過ぎない。もし時すら”ない”のなら、一体この世には何が”ある”というのか。因果か、認識か。考えるという行為にも時間は必要であるという事実に、人の限界を感じる。何かを考えている間にも世界はどんどん変わっていく。先刻考えた世界はもう今の世界ではない。よく似ているけれど、それは記憶の中の幻であり、記憶もまた時間が生み出した幻なのかも知れない。まさしく堂々巡り、大循環。因果応報するのは、思考そのものである。

素晴らしいことです素晴らしいことです