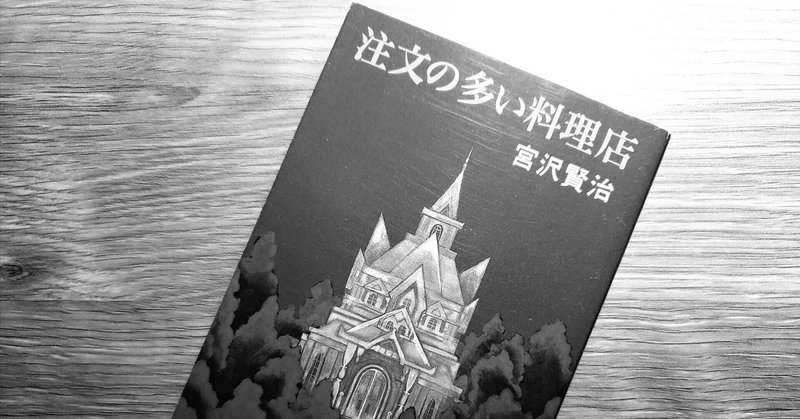

【随想】宮沢賢治『水仙月の四日』

すると、雲もなく研きあげられたような群青の空から、まっ白な雪が、さぎの毛のように、いちめんに落ちてきました。それは下の平原の雪や、ビール色の日光、茶いろのひのきでできあがった、しずかな奇麗な日曜日を、一そう美しくしたのです。

「ずいぶんひどかったね。」

「ああ、」

「こんどはいつ会うだろう。」

「いつだろうねえ、しかし今年中に、もう二へんぐらいのもんだろう。」

「早くいっしょに北へ帰りたいね。」

「ああ。」

「さっきこどもがひとり死んだな。」

「大丈夫だよ。眠ってるんだ。あしたあすこへぼくしるしをつけておくから。」

「ああ、もう帰ろう。夜明けまでに向うへ行かなくちゃ。」

「まあいいだろう。ぼくね、どうしてもわからない。あいつはカシオペーアの三つ星だろう。みんな青い火なんだろう。それなのに、どうして火がよく燃えれば、雪をよこすんだろう。」

「それはね、電気菓子とおなじだよ。そら、ぐるぐるまわっているだろう。ザラメがみんな、ふわふわのお菓子になるねえ、だから火がよく燃えればいいんだよ。」

「ああ。」

「じゃ、さよなら。」

自分の命が尽きる光景をどうすればこの眼で見ることが出来るだろう。いや、そもそも自分を自分の眼で見たことさえ無い。この眼で見る自分とは常に反射され新たに結ばれた虚像でしかない。この眼で確認出来るものは既にこの身を離れた老廃物でしかない。視界の死角に於いて実はこの身とこの首が繋がっていないかも知れない。確かなものなど何もない。他人は言うに及ばず、自分自身でさえもその実体には何らの保証も無い。死とは何だろう。自ら動かないこと、反応しないこと、増殖しないこと、復元しないこと、形のないこと、どれもこれも死を定義するには死の本質を捉えていない気がする。世界を失うこと、これは少し近いんじゃないだろうか。命尽きる光景を見たい。

素晴らしいことです素晴らしいことです