わたしたちが感じた JAPAN BRAND FESTIVALの熱

先日、第6回目の開催を終えた「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」。

開催にあたっては、運営メンバーだけではなく、実は学生たちも裏側からイベントを支えていました。

ブランド戦略やマーケティング分野を中心にプロジェクトや研究を行っていることから、サポートチームとして参加した東京都市大学マーケティング研究室の学生たち。この記事を書かせていただいているわたし自身もその一員です。学生たちが「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」にどのような思いで参加したのか。学生たち自ら、印象に残った運営スタッフや出展事業者の方々へインタビューを行い、それぞれの思いや考えを紐解いてもらいました。

「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」の現場で、学生たちが感じたもの、見えたものって?

JAPAN BRAND FESTIVAL 安元さん×井上貴斗の場合

——自分の視野や価値観を広げる上で絶好のインプットの機会だと思い、参加を即決したという東京都市大学マーケティング研究室の井上さん。今回の「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」でプロジェクトマネージャーを務める安元さんに、例年とは異なったオンライン開催という状況のなか、どのような思いでイベントを作り上げたのか、いろいろなお話を伺いました。

イベントを実施する上で大事な考え方は何かを安元さんに伺いました。「言われたからやるのではなくて、難易度は高くても自分たちでこれを解決したいという思いで行動すると最終的に高い成果物が得られる。」と聞き、僕の経験からも本当にそうだなと感じました。さらに、イベントを通して参加する方々にどういった価値を提供したいのか、を聞いてみると「事業者と関係者の両方が主体になり、双方向的に学びや気づきを得られるイベントなので、何かしらそういった学びや事業者同士の交流のきっかけとなる事を目指している」と。これは運営スタッフとして関わらせて頂いた僕自身、身を持って実感しました。

学生時代ではなかなか会うことがない業界の人に関われることは「JAPAN BRAND FESTIVAL」の大きな魅力であるといえます。思いがけない出会いや学びから、これまでの自分の考え方や固定観念のようなものが変わるかもしれない。だからこそ自分とは違ったバックグラウンドを持った人との出会いをより一層大切にしていきたいです。

JAPAN BRAND FESTIVAL 来場者×今泉涼香の場合

——東京都市大学マーケティング研究室の今泉さんが関心を抱いたのは、「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」に来場されるお客様でした。1人でじっと作品を見つめる人、熱心に企業の方と会話を交わしている人、ふらっと立ち寄るように展示を見て行かれる人。スタッフとして関わるうちに、来場者それぞれに違った動きがあることに気づいたそうです。

現場でいろいろなかたと触れ合う中で、お客様はどのような経緯で「JAPAN BRAND FESTIVAL」にやって来るのか、ということをふと考えるようになり、2組のお客様にインタビューをしてみることにしました。

1組目は、夫婦で来場された方々で、アイヌコンサルンのTwitterアカウントで投稿を見て「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」の開催をお知りになったと伺いました。元々、伝統工芸品を見るのが好きで、巡ったりも普段からしているかたで、今回は「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」の展示のために渋谷に来たと知り、嬉しく思いました。たまたまヒカリエに来た中で、ポスターを見てイベントへご来場されたご兄弟とそのご友人の3人組が2組目です。伝統的な物を展示している、というのがパッと見てわかり、素敵だと思ったので中に入ってみようと思ったのだとか。中でも、アイヌコンサルンの展示が興味深かったと話してくださいました。加えて、ガラスのようなシリコンのコップとクマノミを飼えるウォーターエンジニアリングさんの展示にも関心をいただいたようです。

2組のお客様とのお話を通じて、イベントとの触れ合い方は人それぞれ違うものだと知り、とても面白いなと感じました。また、「コミュニケーションが生まれると更に企業や作品の良さが伝わってくる」と、どのお客様も同様のことをお話されていて、人と人との繋がりを大切にしている「JAPAN BRAND FESTIVAL ならではの魅力」というものをお客様から感じ取ることができました。

出展事業者 京都設備 倉本さん×安藤佳希の場合

——まだ知られてない日本の技術をより多くの人に知ってもらうための手伝いをしたいという想いから「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」に参加した、東京都市大学マーケティング研究室の安藤さんは、京都で工芸を活用した室外機カバーを製造する京都設備の倉本さんにお話を伺いました。

もともと人と話すことが好きで、初日からたくさんの企業のかたとお話させていただきました。中でも印象に残ったのが京都設備の倉本さん。京都設備はエアコンの室外機カバーを和紙で作り、まわりの環境との調和を図りながら特色のあるまちづくりを目指している会社で、お話を伺った出展事業者の方々の中でも強く熱意を感じました。

「コロナによって仕方ない空気感が漂っているのが許せない、こんな時期だからこそ熱を持って、ものづくりに真摯に取り組みたい」とう言葉に心を打たれました。僕も何事も熱を持ち、コロナ禍だから仕方ないという社会の空気に飲み込まれず過ごしていきたいと思えました。

JAPAN BRAND FESTIVAL シンシンさん・名川さん×藤田悦至の場合

——現在、東京都市大学で学園祭の実行委員会に所属し、参加協力を求めたり、本番までの調整役を担当をしている行動的な藤田さん。自身が学園祭の実施に取り組むなかで出てきた悩みを「JAPAN BRAND FESTIVAL」の運営メンバーであるシンシンさん、名川さんに直撃相談しました。

学園祭を開催するにあたって本番の際に参加者が少ない、オンラインでの連絡・調整の難易度の高さに頭を悩ませていました。そんな中で「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」には多くの事業者が参加している、そして運営側と事業者のコミュニケーションがスムーズであったことが気になったんです。お話を聞くと、「JAPAN BRAND FESTIVALでは、たとえ出来ないことがあっても、事業者さんを置いていくことはせず、最後までついていけるようにサポートしていく」そう。このような精神は、自分にとって今までになく、新しい発見ができる取り組みであると感じました。

オンラインでの連絡・調整に関しては、機械的に淡々と進めるのではなく、相手との距離をどう縮めていくのかを考え、なおかつ全面的にサポートする姿勢を出すことによって信頼感が生まれ、良い方向に繋がっていくんだとか。いかに連絡を取る自分たちが相手に対して親身になれるかが重要であると実感しました。

JAPAN BRAND FESTIVAL 井上さん・伊達さん×矢作瞬の場合

—–東京都市大学の学園祭や地域のイベントでMCを務めた経験を持つ矢作さん。当日、「JAPAN BRAND FESTIVAL 2021」をサポートする中で、自身の経験から生まれた問いを「JAPAN BRAND FESTIVAL」の井上さんと伊達さんに尋ねました。

これまでの体験から、わたしは企業の講演などの司会進行やイベント関係のステージに将来携わる事が出来たらたらいいな、という漠然とした思いを持っていました。そんな思いの中、「JAPAN BRAND FESTIVAL」のイベント運営に携わった今回、カンファレンスの運営の仕方や事業者のかたとの関わり方について興味を抱きました。

まず初めに気になったのは、オンライン配信を行うカンファレンスのステージがどのように運営されているかでした。運営と映像チームできちんと分担をし、各々で役割を果たす。そして連携をしながら事故が無いよう進めていく。そのなかで運営としての思いをステージに具現化していくことを意識されているとの返答に、運営側と映像チーム、どちらも欠けては成立しない2者がタッグを組むことで、熱いステージが運営されているのだと知ることができました。

また、ステージを進行する上では、運営側の熱を伝えつつも和やかな空気感を作ること、事業者のかたの伝えたい想いを最優先に実現出来るように努めているとのこと。事業者のかたとのコミュニケーションでも同様で、魅力を引き出せるよう、何気ない会話の中でヒントをつかんだり、仕事以外の話のなかでもその人の別の面を引きだしつなげていくのだと伺い、相手を理解する努力をし、それを活かしていくことがイベントにも出展事業者の方々の満足度にも繋がっていくのだと思いました。そして、人にイベントが持つ想いを伝えるには、まずは自分が想いを持つという事をあらためて感じられる機会になりました。

オンラインサポートチーム 板倉夏帆&岩堀ひとみの場合

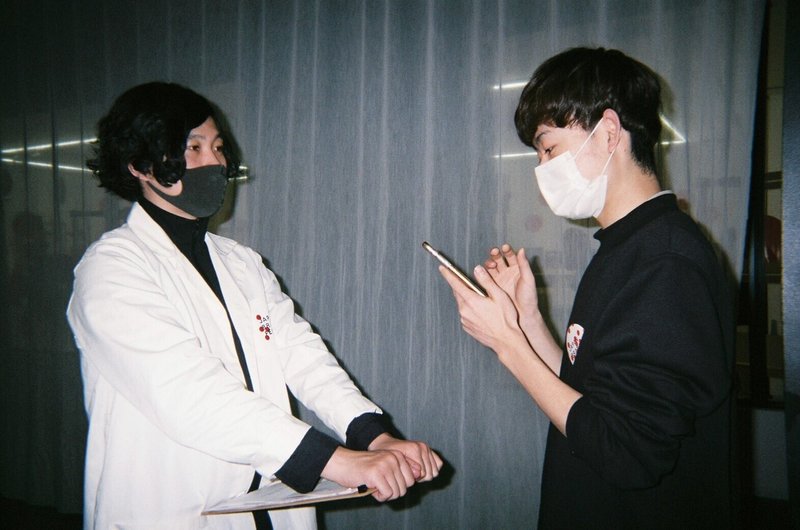

——仲の良い先輩が、以前「JAPAN BRAND FESTIVAL」にサポートメンバーとして参加しており、話をよく聞いていたという板倉さん(画像上)と、サポートメンバーとしての活動を通して、いろいろな企業の方と関わる機会をつくりたいと参加を決意した岩堀さん(画像下)。遠隔でコミュニケーションを取りながらオンラインでサポートするなかで見えてきた気付きや経験について話してくれました。

今回、コロナ禍で緊急事態宣言もあったため、オンラインでのサポートを希望したのですが、遠隔で携わるわたしたちにできることはあるのかと最初は不安な気持ちもありました。

事前からイベント当日にわたり、SNS運用をサポートすることになり、主にFacebookの投稿文の作成に携わりました。会ったことのない出展者の方々の取り組みや思いをまとめていく過程は簡単ではありませんでしたが、様々な資料から情報を読み取り、紹介の文章をまとめていくことで、オンラインでの関わり合いのなかでも、出展者の方々の取り組みや思いを知ることができ、とても良い機会になりました。また、資料や情報を別の文章にまとめていくという制作過程では、その文書から大切な部分を抜き出し、状況に応じて適切な表現を判断、相手に伝えられる力が身に付いたと思います。

オンライン参加だからこそ得られた部分はすごく大きかったと感じており、今回サポートメンバーとして参加できたことを嬉しく思いました。この経験を通して、今後の大学生活や、就職活動に繋げていきたいです。

オンラインサポートチーム 窪田佳奈の場合

最後に、この記事をまとめさせていただいた東京都市大学マーケティング研究室の窪田です。わたしは現場ではなくオンラインでのみのサポートでしたが、これまでの学生たちのインタビューを通して現場の熱を感じることができました。

そして気づいたのは、学生みんなが実際の現場に参加したことで「JAPAN BRAND FESTIVAL」の見方や感じ方に変化があったことです。ある学生は事業者のかたが伝えたい想いを最優先にすることが困難でも、あきらめず最後までサポートしていく運営のかたを見て人との関わり方に学びを得たり、「今いる業界の立ち位置に満足せず、拡大を目指す」という、事業者のかたの言葉に普段の生活を送る上でも重要な考え方に出会えたり。これらはすべて当事者と直接関わらなければ感じることができない感覚だと思うんです。それを学生たちがしっかり感じ取り、活かしていこうという思いがインタビューからも伝わってきました。

「JAPAN BRAND FESTIVAL」は、組織や立場を超えて人を有機的に繋ぐプラットフォームであるだけでなく、学生に大きな学びの経験を与えてくれる場でもあるのです。この記事を見て頂いた学生のみなさんはチャンスだと思ってぜひ来年参加してみてはいかかでしょうか。きっと素晴らしい経験を得ることができるはずです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?