統治と差異~『帝国』『マルチチュード』ネグリ/ハート

その名を、〈帝国〉という。

世界を支配しつつある、グローバルな政治権力のことである。

人々の行動を規定し、万人を従属させながらも、それは目に見えない。制度や法・社会的なルールのうちに巧妙に織り込まれながら拡大を続け、いまも片時も休まずに全世界を管理=監視しつづけている権力。

現代ヨーロッパを代表する政治哲学者アントニオ・ネグリが、弟子のマイケル・ハートとの共著『〈帝国〉』(2000)で指摘したことである。

話題を呼んだ『〈帝国〉』の問題提起

その権力は形を持たない。従来の帝国主義的な国家がそうであったように、自らの確固たる中枢と領土を持ち、その境界線を周縁に向けて押し広げていくという性質を、持ち合わせていない。この新たな世界秩序は、忍び寄り、入り込み、気づけばわれわれを羽交い締めにしているのである。

例を挙げる。ネグリらが思い描くネットワーク状―厳密には、無数の差異が包摂された多次元的な位階秩序―の〈帝国〉の性質を汲み尽くせているわけではないが、たとえば超国家的な組織体がある。すなわち、国連、IMF、G8などであり、国際的なNPOである。また、日常生活のレベルで非常に大きな力を持ったグローバル企業も含まれるだろう。

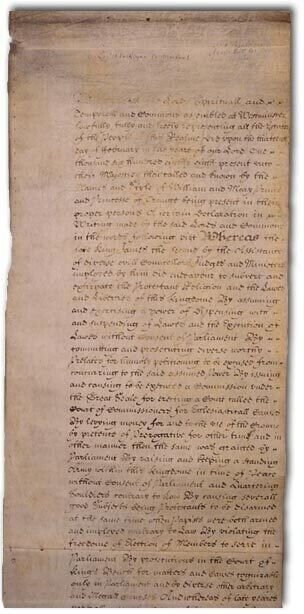

こうした組織は、国民国家における「主権」―あらゆる権利が生まれ出る場―によって基礎づけられているわけではない。しかし、極めて具体的で実在的な力をふるい、国際社会の秩序に対して現につよい拘束力を働かせている。近代以降の権利概念は、国民国家を主たる権源として維持・運用されているゆえ、これは端的に背理ではないか。

イギリス権利章典(1689)

しかしそれらがすでにして国際政治の舞台にひしめいていて、世界の趨勢を決めるべく猛威を奮っている。彼らがいかなる正統性のもとに、いかなる手順のもとに構成され、力=Powerを持っているのか、じつは定かではない。西洋近代の人々がありとあらゆる議論を尽くして「主権」を正統なものとして打ち立ててきた努力と、それにあたり流れた血の量を考えると、これは異常な事態である。

こうした隠れた権力の実態についての素描は、かなりの部分でフーコーが「生政治/生権力」として描いてきた問題圏のうちにある。ただ、それが増殖していく資本の論理と密接な関わりのうちにグローバリゼーションの波に乗り、事実具体的な暴力として急速に存在感を増してきたことが『〈帝国〉』では明かされていく。

上で例を上げたが、いくぶん抽象的に語られるこの〈帝国〉が実のところどういうものを表しているか、刊行当時の読み手にとっては捉え難いものだったようだ。だが今なら、GoogleやAppleなど、個々人の生活に入り込み、欲求のサイクルと行動原理に浸透しゆくネットワーク的・プラットフォーム的資本という格好のアイコンがある。本書で示される飽和しきった統治の最終形態というよりも際限のなさで特徴づけられるものではあるが、資本の論理を背後に国家法や国際法をも曲げていくことを辞さない、これはまごうことなき〈帝国〉だろう。

国民国家が衰退し、拡大する経済格差とアイデンティティ・ポリティクスがそれ自体さらなる内部的分断を生み続ける構造を横目に、そうした権力が音もなく世界を包囲してきた。

意識下を滑っていく無形で無際限な"なにか"の実態を正確に捉えないまま、いくらわかりやすい超国家”アメリカ帝国”―いまであれば”中国共産党帝国”か―を世界平和の仮想敵として仕立ててみせたところで、われわれが疎外されているのっぴきならない政治状況も、人類による具体的な対抗の道筋も、もはや上手くつかむことはできなさそうな気がしてくる。

『マルチチュード』~抵抗戦線はいかにしてなるか

『〈帝国〉』と対をなす『マルチチュード』(2004)でネグリ/ハート両氏は、ついにこの帝国から脱出し新たな世界秩序へと至る処方箋を語りだす。

いわく、〈帝国〉というネットワーク状の見えない権力に対抗するのは、これまたネットワーク上の主体―特定の極や中心を持たず、それでいて均質的でない開かれた無数の繋がり―による抵抗。

だがグローバリゼーションには、国境や大陸を超えた新しい協働と協調の回路を創造し、無数の出会いを生み出すという、もうひとつの側面もある。これは、世界中の人びとが皆同じになることを意味するわけではない。そうではなく、それぞれの違いはそのままで、私たちが互いにコミュニケートしたり一緒に行動したりすることのできる〈共〉性「共同・共通性」を見出す可能性が生まれているということだ。したがってマルチチュードもまた、ネットワークとして考えることができるだろう。すなわち、あらゆる差異を自由かつ対等に表現することのできる発展的で開かれたネットワーク、言いかえれば、出会いの手段を提供し、私たちが共に働き生きることを可能にするネットワークである。

―上巻 p. 19

インターネット通信とWEB世界のモチーフに導かれ、あらゆる差異を表現していながらも開かれていて、無数に接続と組み換えが可能な「〈共〉性」が語られる。

なにか特定のイデオロギーや権力集団に収束していくのでなく、人それぞれの、そして属性の多様な違いがそのままにつながったり創発したりしながら、絶えず新たに仕切り直していく。そのつながりの全体が、新しい主体として〈帝国〉による包摂を切り抜けていく力になる。

このあたりまでくると、本書がドゥルーズの「差異の哲学」の系譜をたどっているであろうことが分かってくるし、政治的な側面で煮詰めたものといえなくもない。

近代以降の政治思想の流れにおいては、主体による主権、主権における政治権力、そしてグローバル世界における均衡理論まで、だいたいにおいて統治者-被統治者の非対称的な関係の分析に力が注がれていたように思う。これに対称性-協同性という別角度からの光を投じたアーレント等の例外はありながら、権力の正統性の根拠は、国家あるいは個人の主権を軸に回ってきたのではないだろうか。

本書が提示するいわば生政治的な、主体措定的でない権力のあり方は、こうした二項対立を破壊し、その自然から位階制を内部化し続けざるを得ない「統治」それ自体のあり方について、また一つの新たな道を開く視点ではないかと思う。

イデアールな〈共〉性とレアールな共生

他方で、このマルチチュードの支配からの脱出は、エーリッヒ・フロムの自由や愛のようなある種極限的なヒューマニズムと見えるところもあるし、「権力/制約からの人間の開放」という図式それ自体が「自然状態」議論にも通じる素朴な人間賛美の観を感じないでもない。要は、人間に幻想をいだきすぎてはいないか、と思わないでもない。

また、2004年の「アラブの春」の失敗なんかを見ると、扇動的で祝祭的な悪しき「〈共〉性」とそうではない"健全"な「〈共〉性」を制度的技術としてどう区分けするかが問題になりそうでもある。不十分な連帯は排斥へと直行し、また別様の極への集中と階層を生む。

しかしそうは言っても、たしかに『〈帝国〉』が鋭く暴いてみせたように、現実世界においてはわれわれが対応に迫られている政治的な危機は、実際に顕現しているものではある。そして、これまでは考えもつかなかったグローバルな接続と差異をも内包したさまざまなカウンターも、生まれてきてはいる。

以前紹介した多文化主義的な共生思想が、ある意味では共同体の理念であるとするならば、『マルチチュード』、いやそれに先立つ『〈帝国〉』が露わにした「資本による全世界の包摂」との抵抗戦線を張っていくためには、外延のない世界とネットワーク的主体をまずもって脳内で鮮明に結像するための概念が必要であったと思う。その意味で、本書が果たした役割は大きいのだろう。

読み手が本書を具体的な制度と運動に根ざしたな政治論として読むのか、はたまた政治思想として読むのか、それによって受け取り方はだいぶ異なりそうだ。著者たち自身はというと、本書は哲学書であると言っている。

頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。