白鳥の調べ

山中実は自転車に乗るのが趣味だった。

休日は主に昼間、平日は仕事帰りにサイクリングをしている。東京は、郊外は勿論、都心にも意外と緑がたくさんある。東京都は小金井市に住んでいる山中は、自分のアパートから小金井公園に出て、そこから五日市街道沿を走り、中央大学附属高校や東京学芸大学などがある道を通り、国分寺を超えて国立の一橋大学あたりまで行って家に戻ってくるのが日課となっていた。だいたい3時間ぐらいの行程だ。

もともと学生時代から運動部に入って活動していたが、40歳を前に基礎代謝が落ち、太り始め、いままで見たことのない体重になっていることに気づいたのが去年。漸く何か運動をすることにした。

とはいえ、いきなり走れるほどの体力はない。そんなとき会社の同僚が最近自転車にハマっているという話を聞き、彼のアドバイスの下、少し良い価格の自転車を買ってみたのだった。

今までママチャリにしか乗っていなかった山中は、初めて乗ったロードバイクの漕ぎ口の軽さに度肝を抜かれた。なんと心地いいのだろう。どこまでも走っていける。そんな高揚感に包まれた。

それ以来、特に予定がない時は自宅から先程のコースを中心に愛車を駆ることが何よりの楽しみとなっていたのだった。

そして、自転車に乗っている間のもう一つの楽しみが、音楽を聴くことだった。

最近ダウンロードしたばかりのアプリは、自分の聴く好きな曲からAIが類推したお勧めを紹介してくれるので、新しい発見があったり、懐かしの名曲を流してくれたりして、自分の彼方に流れていく清々しい風と相まって、なんとも言えない幸福感を味わえるのであった。

ある日、仕事を早めに終えた山中は、運動する服に着替えて愛車に跨ると、イヤホンを耳に突っ込んでペダルを漕ぎだした。

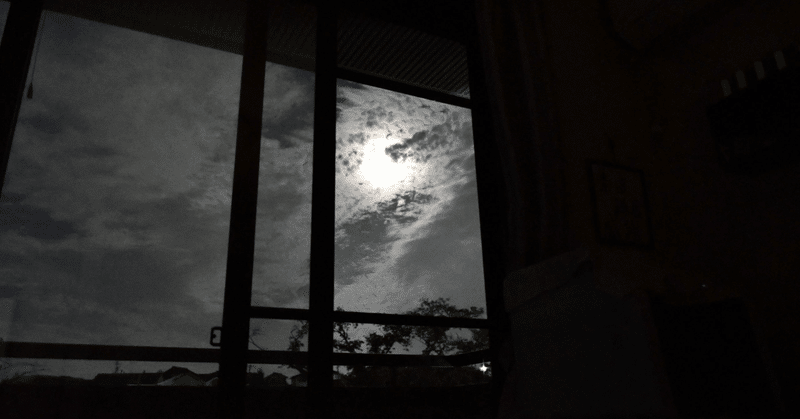

その日は多少風が強く空の雲の流れがはやかった。背後か雲の動きに合わせて、チラチラと月の光が漏れていた。

いつものように小金井公園に入ると、雲が少し切れて草原の上に月の光が差した。とても幻想的な風景に一度ペダルを止め、ドビュッシーの月の光をかけた。そして、今度はゆっくりとペダルを漕ぎ始めた。

強めの風が時折吹き付けるが、それが緑の葉っぱを宿す桜の木を揺らし、サラサラとした葉擦れの音を奏でる。なんとも言えない不思議な風景だった。山中は昼間の仕事の憂さが晴れる気がした。

小金井公園は、山中が高校生のときに良く訪れた公園で、体育祭や部活で公園内を走ったり、好きな女の子と散歩デートをしたりと、色々な思い出が詰まっていた。

それを思い出しながら幻想的に照らされた草原の間にあるサイクリングロードを走る。

山中は小金井公園をぐるりと一周すると、公園を出た。今日は府中の方まで足を伸ばしてみようと思い立ち、自転車をいつもの国分寺ではなく府中の方に向けて南下した。

山中は府中方面へ走って行ったが、途中でさらに郊外にある聖蹟桜ヶ丘を目指すことにした。大学時代の頃に何度か足を運んでいたのを思い出した。

聖蹟桜ヶ丘は丘になっていて、その坂道も急で、登るのは大変だが、上がると美しい景色が眼下に広がる気分の上がる街だった。

頭上の雲は目まぐるしく移動し、月の光が差し込んだり、かと思うと真っ暗になったり忙しい。

しかし、そんな風景の移り変りも楽しいもので、自転車に乗るようになった今は、それ自体がとても楽しみなのだった。

「そろそろかな」

山中は独り言を呟いた。

聖蹟桜ヶ丘駅にある大きなスーパーマーケットの看板が見えてくる。ここを南方向に折れるとうねうねしたカーブの登り坂が始まる。

「いくぞ」

自分に掛け声を掛けて登り始める。

最初は勢いがあるがすぐにダメになる。この街を取り上げたアニメ映画の主人公のようには簡単に登れない。ましてや映画にはいた後ろから押してくれる女の子もいない。山中は映画を思い出しながら苦笑いした。

やはり、すぐに自転車を手で押す羽目になった。しかし、この峠道のような登り坂を登るは懐かしく、道が月の光に照らされてとても幻想的だった。

気がつくともう頂上だった。むしろ、もう少し歩いていたかったような気さえした。

頂上は少し開けていて、奥にロータリーがある。その一軒に閑静な作りのガラス張りの店があった。

ガラスの向こうの店内には電気の消えた冷蔵庫の中にケーキを紹介するプレートが飾ってある。ケーキ屋兼カフェだろうか。今度昼間に来てみようかと山中は思った。

その時だった。

上の方から楽器の音が聞こえてくる。なんだろう。ヴァイオリンだろうか。

山中は耳を澄ます。

もしかして、ドビュッシーの月の光?

山中は集中するために目を閉じた。

いや、違う。

これは、白鳥だろうか。

そうだ。白鳥だ。チェロの曲のはずだがヴァイオリンで奏でられている。

それにしても美しい響きだ。静かに迫り来る白鳥の主旋律が今夜の月にとても合う。

山中は休憩も兼ねて、自転車から降りて、歩道に腰掛けた。

淡い月光が歩道と山中の自転車を照らす。磨かれた自転車のグリーンのボディーがキラリと光る。

山中の想像の中で、大きな美しい白鳥が飛び立っていく。

曲が弾き終わったところで、窓が閉まる音がした。顔を上げると、このガラス張りの店の2階の部屋の窓が閉まったようだった。閉める時に細い人の手が見えたような気がした。女性だろうか。

次の休みは、ケーキでも食べに来ようと山中は思った。

土曜日、山中は朝起きると一通りの準備を済ませ、いつものように愛車に跨った。今日は晴れていて清々しく気持ちのいい朝だった。

一曲目はポップスをかけて、漕ぎ始める。風と景色が自分の後ろに緩やかに流れていく。

自然と鼻歌を口ずさむ。昔家の周辺で妹を載せて自転車を走らせていたことをふと思い出した。

なぜだろうか。

思い出そうとしながら自転車を走らせ小金井公園に入る。途端に木々の梢が揺れる音と生い茂る葉の柔らかな匂いが鼻をくすぐる。本当に気持ちいい。秋の始まり、一番気持ちいい季節だ。

イヤホンから流れてくる曲がランダムに変わる。ポップスの次は月の光だ。

そうだった。

昔小さい頃、山中は妹と同じ音楽教室に通っていた。山中はチェロを習っていた。母親がチェロの奏者だった。自然と山中もチェロを習った。一番好きな曲は白鳥だった。母が弾く静かに滑り出すように始まる旋律に心を奪われた。

自分も弾きたいとグズって、ようやく通わせてもらった。

喜び勇んで通い始めた初日からやらされたのは基礎練習。子供の手は小さく勿論いきなり曲を弾くなんてことはなかった。かなりのショックを受けたことを思い出す。先生はとても怖くて、山中はすぐに根を上げた。

家に帰ると母に愚痴ばかりこぼした。母は楽団に入っていて、あまり家にいた記憶がない。教えてもらった記憶もあまりなかった。たまに家で弾いてくれる時は、山中はいつも白鳥をせがんだ。月の光の綺麗な夜に弾いてくれた白鳥と、そしてもう一曲と言うと、ドビュッシーの月の光を弾いてくれたのだった。

チェロで奏でられる月の光もとても好きだった。

母の月の光は、柔らかで、そしてどこか悲しげで、聴いていると心が張り裂けそうになった。確か初めて月の光を聴いたとき、そばに妹の美来がいた。流れるような音符が螺旋のように駆け上がる部分で、美来はその小さな手で山中の手を握った。安心させようと、山中は優しく握り返した。

美来は山中がやっているものはなんでも真似をしたがった。山中の歳ではそれが少しうざったく感じた。しかし、結局一緒の音楽教室に通うことになり、最初のうちは山中が一緒に連れて行った。さすがにチェロは大きかったので美来はヴァイオリンを習うことになった。チェロは大きいので山中はレッスンに自転車で通うことはなかったが、妹だけがレッスンを受けるときには、たまに自転車の荷台に載せて連れて行ったこともあった。

妹は荷台では鼻歌で月の光を口ずさんでいた。

山中は今それを懐かしく思い出した。

そういえば、あの頃美来と歳の同じ女の子が通っていたっけ。確か…アンちゃんだったか。一度美来とアンちゃんが喧嘩して、仕方ないからアンちゃんの相手をしてあげたっけ。その時も白鳥を弾いてあげたような気がする。アンちゃんはうまいうまいと聴いてくれた。母のうまさを知っていただけに、褒められるのは嬉しかった。アンちゃんは山中を本当のお兄ちゃんのように慕ってくれていた。

美来が5歳の時、父と母が離婚した。山中は父に、美来は母についていくことになった。妹がうざったいと思っていた山中だったが、離婚して別れる時はやはり辛かった。

父のことを考えると、母と妹とはしばらく会わない方がいいと思った。

音楽教室もその時に辞めてしまった。それっきりアンちゃんには会わなかった。もうきっと大きくなっているだろう。ヴァイオリンはやっているだろうか…。

母はその後パリの楽団に移籍を果たし、美来とともにパリに渡った。

山中は母と美来がパリに移住した頃からチェロよりもサッカーに興味を持ち始めていた。毎日部活に明け暮れるている間に気がつけばチェロは弾かなくなった。

大学生になってから当時の流行りに便乗してバンド活動を始めた山中は、ギターを担当した。しかし、それも長くは続かなかった。

大学二年生の頃、父がパリに行くぞと急に言い出した。

どうしたの?と聞くと、ミクが交通事故に巻き込まれて亡くなったと言った。

一瞬誰だっけと思ったが、それが妹の美来だと少し遅れ気がついた。母とパリに渡ってからはたまに絵葉書が届いていたが、それだけだった。しかし、あの小さな手の感触を思い出した。

その夜、久しぶりに山中は押入れに鎮座していたチェロを引っ張りだした。

調弦しておらず酷い状態だったが、それをなんとか直すと音は意外にも綺麗に出た。ケースにしまっていたのであまり埃も被っていなかった。

ベランダに出ると、きしくも美しい月が出ていた。

山中は10年ぶりに自分のチェロを弾いた。やはり指が動きづらかったが、ギターをやっていたおかげで以外と指は動いた。

暗譜していた月の光の一音目を慎重に出した。

ヴァイオリンと違って、月が海の水平線の下から出てくるろうなそんなイメージの音だった。しかし、妹が好きな駆け上がるような箇所になると、自分の指も慣れてきて、気持ちが乗って来た。そして、終盤、元の旋律に戻るとき、自分に当たる月の光と自分が一体となる感覚を覚えた。美来の顔が浮かんで、そして母の顔が浮かんだ。

山中はそのまま白鳥を弾き始めた。一番好きな曲。やはり自分はこれが好きだ。最初の旋律ですぐに心を奪われてしまう。少し近寄りがたかったが優しい母と、そしてそばにいた美来の顔が交互に頭に浮かんでは消えた。

気がつけば山中は涙を流していた。弾き終わると、後ろから拍手が聞こえてきた。

いつの間にか父が立っていた。父は泣いていた。山中は父を抱きしめた。父を抱きしめたとき、既に身長が父を越えていたのだと実感した。そして父の体がいつのまにか年老いてしまっていたことも。

パリに渡った父と自分は、教会でのフューネラルに参加し、久しぶりに母と再会した。

母も相応に年老いていたが、女手一人で美来を育ててきたこともあってか、精力的な感じがした。

山中は久しぶりに母を目にした瞬間、涙が止まらなくなっていた。美来のことも相俟って声を上げて泣いた。母は困った顔で優しく抱きしめてくれた。父も後ろから山中の肩に手を置いた。

式が始まり、別れの挨拶を母が流暢なフランス語で言い終えると、そばに置いてあったチェロを奏で始めた。

やはり、月の光だった。ドビュッシーもフランス人だ。教会のせいもあってチェロの音は厳かに響き渡った。

山中は再び堪えきれなくなった。父がずっと背中をさすってくれた。曲が終わると静かな拍手が鳴る。そして、母は、皆の拍手を手で優しく制してからもう一曲弾くと言った。

山中はもはや何がなんだかわからなくなっていたが、母が弾いたのは、白鳥だった。

山中は顔を上げた。母はそれを予期していたように山中に優しく微笑んだが、目からは涙が流れていた。

母の白鳥は、あの時から変わらず深くふくよかな音で、慈愛に満ちていて、そして哀しい音だった。

父はポタポタと涙を流していた。

そんなことを思い出しながら走っていると、ようやく聖蹟桜ヶ丘の死の登り坂が見えた。

「よし」と一声掛けてからペダルを漕ぐ。しかし、すぐに限界が来た。やはり無理か。

山中は坂を恨めしく見上げる。仕方なく愛車から降り、押して上がった。登り切る時には息が弾んでいた。少し立ち止まって呼吸を整えてからロータリーにあるあのケーキ屋の前まで来た。

山中はよく磨かれた緑の愛車を店の前に止めてドア開ける。ドアベルがチリンと鳴る。店内に入るとまずケーキのショーケースがあり、所狭しと多種類のケーキが並んでいて楽しい。ショーケースの裏には厨房があるようだ。その更に奥にはイートインの席があるようだ。

山中は、ケーキを物色してチーズタルトとミルクティーを注文した。

店員はアルバイトのようで、あの日のヴァイオリンを弾いていた人物とは思えなかった。

仕方なく席に注文したものを持って奥に行くと、外からはわからなかったが、眼下が開けていてとても良い見晴らしだった。山中は開いている席で眼下に広がる聖蹟桜ヶ丘の街を見ながらチーズタルトを食べる。程よく甘く、しかし甘すぎず、チーズそのもののような濃厚な味わい。これは繁盛するだろうことが伺えた。店内もほぼ満席だった。良い店を見つけたものだと感じた。

ミルクティーを飲みながら店内を観察していると、パティシエ兼店主と思われる50過ぎの男性が常連と思われるマダムに挨拶に来ていた。

山中はその話が終わるのを待って店主に話しかけた。

「あの」

「はい、何でしょう」

人の良さそうな顔をしている。

「とても、素敵なお店ですね。外からはわからなかったけど。それと、ケーキとっても美味しいです」

「それはそれはありがとうございます。お客様は初めてですか?」

「はい」

「それはわざわざありがとうございます。車ですか?」

「いえ、実は自転車で」

「あら、それは、まさかあの坂を?」

「はい。でもやはり途中で諦めて押して上がりました」

「ですよね。それはお疲れ様でした。でもまた是非来てくださいね。秋なのでマロンケーキもそのうち出しますので」

「はい、是非、あ、あの実は先日…」

「はい?」

「先日夜、この二階でヴァイオリンか何かを弾いていた方はいらっしゃいましたか?」

「うん、はて。どうだったかな」

「家内が音楽が好きなもので、何か弾いていたのかな。うるさかったですか?」

怪訝な顔をする店主。この店主はあまり音楽に興味がなさそうだった。

「あ、いえ、とても綺麗な音でした」

「うーん、家内が今日は休みをとってましてね、次いらっしゃったらまた聞いてみてください」

そこで店長と呼ぶ声が聞こえてきた。

「すいません、ではまた是非」

いそいそと厨房に戻っていった。結局わからず仕舞いだった。いいか、また来よう。マロンケーキも楽しみだし。

その日山中はケーキを食べると元来た道を引き返し家に戻った。

結構な長旅で疲れて寝てしまった。

夢を見た。

妹が大人になっている。ヴァイオリンを弾いていて、目の前にいる。そばにはチェロが置いてあって山中を手招きする。

「お兄ちゃん、一緒にやろうよ」

「え、無理だよ。お前に比べたら上手くないし」

「私はお兄ちゃんの弾くチェロが好きなの。だからいいでしょ」

半ば強引に座らされた。いつの間にか母がピアノに座っている。伴奏で白鳥の出だしを弾く。僕は慌てて、あのメロディを引き出す。美来はそれにあわせて重ねるようにメロディを弾く。それはとても心地良く、自分のために弾いてくれているようだった。しかし、その途中で、妹の顔がのっぺらぼうになっている。そのうち口ができて血を吐いて倒れた。どこかから突然車の急ブレーキの音が聞こえてくる。

そこで起きた。

朝の6時。汗をかいていた。

嫌な夢だ。

ああ、そうだ、この前ヴァイオリンを聴いた夜。あれは美来の命日だったっけ。カレンダーを見た。やはりそうだ。

偶然だろうか。

妹の命日に妹の好きな月の光。

やはり来週もう一度行こう。

山中はシャワーを浴びて会社に向かった。

翌週の日曜日、山中は再び聖蹟桜ヶ丘のケーキ屋を訪れた。いつも通りはぁはぁと息を弾ませながら入店した。

「いらっしゃいませ」

今日は先週のアルバイトの子ではなく、50歳ぐらいのおばさんが店に立っていた。これが店主の言っていた家内さんだろうか。

山中はぼおっとその奥さんを見つめた。

「もしかして、あなたがヴァイオリンのこと聞いた人かしら?」

「え!? あ、ああそうです」

まさか相手から話しかけてくれるとは。

「その緑の自転車が特徴的で綺麗だったって主人が言っていたので。もしかしたらと思って」

奥さんは外に止めた山中の自転車を指さす。

「はい。そうなんです。自転車が好きで」

「綺麗な緑色ね。あ、坂、きつかったでしょ?」

そう言いながら笑う。

「はい」

山中も笑う。この街では挨拶がわりのようなものだ。

「何か飲みますか?」

「はい、ではロイヤルミルクティーを。それとマロンケーキを」

「はい、かしこまりました。マロンケーキは昨日から出し始めたのよ。美味しいわよ」

「はい、先週伺いました」

「じゃお席でお待ちください」

山中は奥の客席で待った。相変わらず見晴らしの良い席だ。

しばらくして、ケーキとロイヤルミルクティーを持ってさっきの奥様がやってきた。

「はい。召し上がれ」

ケーキと紅茶を載せたお盆を置くと、ポケットから一枚のチラシを出した。

長尾杏里とあり、ヴァイオリンを持っている。そして、今日この後午後にここでコンサートをやるようだ。

曲目は、ドビュッシーから月の光、アラベスク。そして、バッハが2曲。それにモーツァルト。皆が知っている曲だ。

そうか、それで月の光。種がわかったような気がして幾分がっかりした。

「実は娘なの」

誇らしげに奥さんは胸を張った。

「そうですか。凄いですね演奏会ができるなんて」

「パリに留学しててね。今帰ってきてるの。多分、この前はそれで夜2階で弾いたのかな。良かったでしょ?」

「はい、とても」

確かに良かった。

「確かね、友達が亡くなった命日だって言ってたわ」

「へー。お友達が」

山中は考えた。パリ、お友達の命日、ヴァイオリン。まさかな。しかし、あと1時間。このまま演奏会を聴いていくことにした。

「あの、このまま座って聴いていっていいものでしょうか?お金は勿論払います」

「勿論よ。満席ではないからね」

「ありがとうございます」

山中はお礼を言って再び一人眼下を眺めてロイヤルミルクティーを飲む。

長尾杏里。長尾…長尾…長尾杏里。

特に思い出せない。

どこかで見たことがあるような気もするが気のせいかもしれない。

1時間が経ち、コンサートの時間になった。

席はほぼ埋まっていた。皆コーヒーを飲みながらゆったりと座っている。

そこに背後から長尾杏里が歩いてくる。悠然と歩いてくる様はコンサート慣れしていることを物語っている。結構有名なのかもしれない。

1曲目はアラベスク。繊細な音が心地よい。ドビュッシーはヴァイオリンが合う。

2曲目に入る前に簡単な自己紹介をした。子供の頃からヴァイオリンを始めていたこと。その時に一緒に通っていた子と偶然パリで再会し、不幸にもその子はパリで交通事故で死んでしまったこと。次はその子が一番好きだった曲。月の光。

まさか、その子って美来じゃないのか? 考えすぎか。

2曲目を弾き始める前に長尾杏里は、山中を見つめた、ような気がした。

長尾杏里。杏里。アン、アンちゃん? まさかな。

コンサートが終わると会場は溢れんばかりの拍手で長尾杏里は退場した。また聴きたいと思わせる演奏だった。

しばらくして三々五々客が引き上げていく。山中はまだ考えていた。聞いてみようか。しかし、今更聞いたところで美来が蘇るわけでもないし。そう考えていた時、背後から声を掛けられた。

「お兄ちゃん」

「え?」

山中はビクりとして振り向いた。

そこには普段着に着替えた長尾杏里が立っていた。

「やっぱり、美来ちゃんのお兄ちゃんですよね?」

「え、どこかでお会いしましたっけ?」

「覚えてませんよね。もう本当に前だから。私は、あなたの弾く白鳥が好きでした。美来ちゃんがいつも羨ましかった。一緒に教室に通っていて。仲が良さそうで」

「もしかして、アンちゃんなの?」

「思い出してくれた。嬉しいです」

「立派に、なって、ずっとヴァイオリン続けていたんだね」

「パリで、美来に会って、美来もヴァイオリン続けていたんです。留学先で美来に会ったんです」

「そう、なんだ。元気だったのかな」

「ええ。お兄ちゃんの話をいつもしていました。お兄ちゃんの白鳥、聴きたいなって。私も聴きたい」

杏里の目が潤んでいる。

「ねぇ、実はうちの母もいっとき美来ちゃんのお母さんにチェロを習っていたんです。それで、チェロがあるんですここに」

「え」

「良かったら、お兄ちゃんの音、久しぶりに聴きたい」

杏里はそう言うと一度客席を去ってチェロを抱えて戻ってきた。

「いやー、俺もう下手だし」

「そんなことないわ。お願いします」

山中は断りきれず、チェロを預かった。

杏里はヴァイオリンを持っている。

山中はチェロを弾いてみる。きちんと調律されたチェロだった。

意を決して山中は滑るように音を出す。そして、杏里がそれに呼応するように音を重ねてくる。

まるで夢で見た景色だった。

しかし、杏里は、美来のように途中でのっぺらぼうにはならなかった。

山中は杏里に乗せられるようにチェロを弾いた。美来に届くだろか。別れを告げるように、同時に再会を祝福するように音を奏でた。

最後の一音が消えた時、山中は何とも言えないカタルシスを感じていた。まるであの日、美来の死を聞いた時に弾いた夜のようだった。

拍手が聞こえくる。

「お兄ちゃんだったのね…。どこかで見たことあるような顔だと思った。娘の初恋なんだよ。あなたは」

奥さんが涙を流して聞いていた。山中は昔に想いを馳せた。

山中と杏里は眼下に見える聖蹟桜ヶ丘の景色を見つめて、空に手を合わせた。

その時、ばさっと音がして、テラスの外を白鳥が一羽飛んでいったように見えた。空にはまだ色の薄い月が浮かんでいた。

了。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?