秘めるが桜【掌編小説】

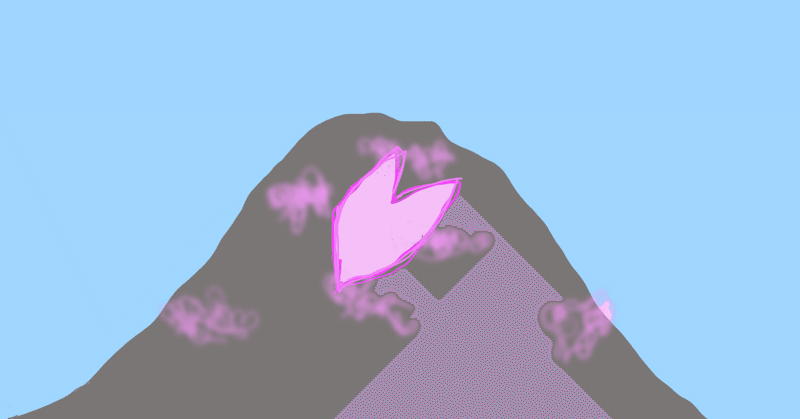

おぼろ山には毎年、桜の花が咲く。

ふもとから見ると、山の中腹あたりの木々の間から、淡くかすむピンクの枝が顔を出している。あちらにもこちらにも、まるで気まぐれな春の女神の、落としたハンカチのように。

ちいさな小さな山だから、散歩がてら、一度は咲いているところを見に行こうと思っていた。

公園や河川敷にも桜はあるけれど、どことなく埃っぽくて、酔っ払いが浮かれて騒いでいたり、カップ酒の空き瓶が落ちていたりする。桜の妖艶な神秘は感じられない。やっぱり、喧騒から離れたところで桜と向かい合ってみたいのだ。そうでなければ本物とは言えないんじゃないだろうか。だって、下界の桜は、誰かが愛でるために植えたものなのだ。それならまがい物じゃないか。

道路は山を回り込んで向こう側へ続く。車を降りてほそい山道を入り、思いがけず険しい傾斜を、体を這わせるようにして登る。ときどき見通しのきくところがあれば、ふもとを見下ろして、その景色から自分の位置を確かめる。毎年眺めて、桜の位置は頭に入っているのだ。ここからならそろそろ桜が見えてもおかしくないはず。もうすこし、上か。

とつぜん空がひらけた。これ以上登れないと困ったところで、すでに頂上だと気がついた。

ちいさな小さな山なのだ。すこし真剣に登ればあっという間に登り切ってしまうのだ。

では、桜はどこに?

慎重に足場を確かめながら、こんどは斜面を下りていく。

「……あっ、これ」

しばらく進んだところに、桜の足跡を発見した。

花弁だ。緑の茂みに引っ掛かった、ほんのささやかな、薄桃色のつぶやきだ。

あわてて見上げる。首をめぐらせ、白く浮かび上がっているはずの、その枝を探し求める。

木々は黒くうっそりと頭上に覆いかぶさっていた。

結局どんなに探しても、桜の木は見つからなかった。

手にはたった一枚の花びらが残る。

遠くふもとから眺めやれば、すましてふわりと雲がかるような、淡くピンクにかすむ枝。

花は媚びない。

おぼろ山の桜は、幻惑する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?