【コラム】S・スピルバーグ『宇宙戦争』 (2005)と「乗り物」の技術史

クレーン操縦士、トム・クルーズ

その物体ときたら! どうすれば説明できるだろう? たいていの家よりも高さのある三本脚の怪物が、マツの若木をまたぎ越し、そのついでに横へなぎ倒していた。きらきらと光る金属製の歩く機械は、いまやヒースの茂みをつっきっていた。関節のある鋼鉄のロープが何本もたれさがり、ガチャンガチャンという歩行音がやかましい雷鳴といりまじった(H.G.ウェルズ/小田麻紀訳『宇宙戦争』 66)。

2005年に公開されたスティーブン・スピルバーグ監督の『宇宙戦争』は、「乗り物の技術史」を考える上で非常に興味深い作品であった。オープニングのナレーションで映画の世界観が示された後、スクリーンには巨大なクレーンが大写しになる。貨物輸送船が運んできたコンテナを陸揚げするためのものだ。舞台はアメリカ東海岸、ニュージャージーである。続いてコクピットへパン・アップするカメラが、繊細なレバーさばきで巧みにクレーンを操るトム・クルーズを映し出す。あっという間に仕事を終えて階段を下るトム。地上での雇い主とのやり取りからも彼が有能な「技術者」であることが分かる。

この冒頭のわずか2分程のシークエンスは、一般的にはトムの演じるバツイチ主人公が肉体労働者であること、女性にだらしなく軽薄であることを端的に描写しているものとして理解されよう。しかし、これらの場面が同時にスピルバーグの『宇宙戦争』のその後の「技術史的展開」全てを準備しているとしたらどうだろう。以降、この仮説を証明するために、H・G・ウェルズの原作を参照しながら『宇宙戦争』の「技術史」を見ていくこととしよう。 キー・ワードは「乗り物」だ。

H・G・ウェルズの土木用蒸気マシーン

H・G・ウェルズは、1866年、イングランドに生まれている。小説『宇宙戦争 War of the Worlds 』が雑誌に掲載されたのは1897年のこと(単行本化は翌年)。巽孝之の言葉を借りれば、ウェルズはこの小説で「以後のエイリアンSFというサブジャンルを一気に創設してしまった」(巽 94)ということになる。かつて我々が「火星人」と聞いて即座に思い浮かべたような「タコ型宇宙人」、及びそれらが地球を侵略するようなSFは彼によって生み出されたのだ。おかげで、ウェルズ以後、「火星人」はその時々によって「アジア」(黄禍論)や「共産主義」の、つまり、英米人にとっての「外敵」・「他者」のイメージを背負わされることになるのだが、それについてはひとまず置こう。ここで焦点を当てるべきは、この小説が誕生したときの技術史的背景だ。

1893年、イングランドのマンチェスターに、港にやってくる船から貨物を直接陸揚げするため、「マンチェスター・シップ運河」が竣工する。そして、重要なことには、この運河の建設工事を行うにあたって、大量の土砂を掘削するために、史上初めて多数の「蒸気動力の土木掘削マシン」が動員されたのである(永瀬 135-139)。これらのマシンは「ベルト・コンヴェアの上に掘削用のスクープ(スコップ)をずらりと並べ、コンヴェアの回転で土砂を掬いだすよう」な仕組みを持っていたという。程なくして、この土木工事用の蒸気マシンに「片持ち梁式クレーンの先にスコップを取り付けたタイプ」が誕生する(同前 138)。

永瀬唯は、この19世紀末の「土木用蒸気マシン」の登場が、3年後、ウェルズをして『宇宙戦争』に異星人の歩行機械や作業機械を登場させるその直接の契機になったと推測している(同前 139)。三本足を持っているがゆえに我々が後に「トライポッド」と呼ぶことになるウェルズの「ファイティング・マシン」とは、畢竟、この掘削マシンに自走機能を付け加えてさらに発展させた「乗り物」なのだ。

自走機能付きの「乗り物」といえば、「自動車」を想起される向きもあるだろう。確かに、1769年の時点で既に「自動車」も発明されてはいたのだが、しかし、これが大衆化されるには第一次大戦の終結を待たねばならない。だから、怪光線で人間を一瞬で塵にするあの異星人の殺人マシンは、発想上、そういった「土木用蒸気マシン」の直系の子孫なのであり、それは当然、トム・クルーズの操る陸揚げ用クレーンとも「血がつながっている」といえるわけだ。

要するに、冒頭のクレーン・シークエンスは、この映画がウェルズの原作を充分に踏まえた「乗り物の映画」であることを高らかに宣言するものだったのだ。主人公がクレーンを降りた瞬間、その物語は始まる。

嫉妬するトライポッド

では、早速この映画の「乗り物映画」的展開について見て行こう。まず、そのトム・クルーズの操る巨大クレーンのコクピットが非常に高い位置にあったのが気になるところだ。結論からいってしまえば、これは後に登場するトライポッドの「視点」と同じ高さに設定されている。無論、このコクピット在りようは、妻との離婚後、独身生活を謳歌している彼の高慢・孤独などをも象徴してはいようが、すでにこの映画に対する「技術史的視点」を獲得している我々は、むしろ、彼が異星人の「テクノロジー」の系譜により近い立場にいることを知らしめるための仕掛けなのだとこれを理解しておこう。

物語の冒頭では、このように、人々を高みから睥睨する立場にあったトムは、しかし、すぐにクレーン・マシンを降りることを余儀なくされる。別れた妻との間にできた子供2人を預かるためだ。帰宅するトムが次に乗り込むのは「自動車」という「乗り物」である。そのハンドルさばきたるや見事なものだ。ここにおいて、彼は、異星人の「視点」を失った代わりに、クレーンの持たなかった「自走性」を獲得したともいえるわけだ。だが、その直後、ありとあらゆる車が、異星人が仕掛けた強力な電磁波によって停止させられてしまう。そして、まさしくその刹那に、トライポッドが「道路の下から」出現する。この異星人の殺人マシンが、自らの姿を画面に現した当初から、人間の「乗り物」に対して甚だ不寛容であったということは覚えておこう。

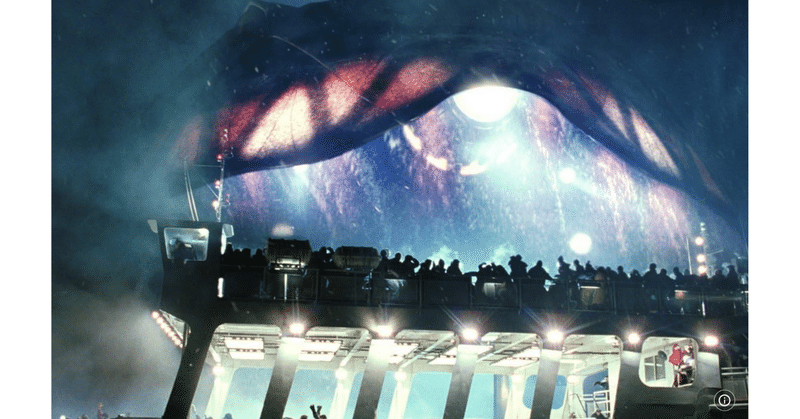

さて、今や無用の長物と化した「自動車」がそこかしこに散乱する中、トムだけが、再び、「技術者」としての経験をいかし、「動く車」を見つけ出す。軍隊を除けば、未だ唯一、「乗り物」がもたらすテクノロジーを特権的に享受できる立場にある彼は、そうしてひとまず、子供たちの母親の家に向かうことになる。無論、家はもぬけの殻で、重ねて災難なことには、彼らはそこで一夜を過ごすこともままならない。なぜなら、今度は、なんと、「飛行機」が堕ちてきて周囲一帯を破壊してしまうからだ。一家は、またも異星人の手によって、空飛ぶ「乗り物」で逃げる可能性をもあらかじめ封じられたわけだ。さらに、暴徒化した民衆によって車をも奪われ、トムは今度は水路でボストンへと向かうことにする。ボストンには先妻の実家があるのだ。そこで3人が乗り込んだのは「ハドソン川フェリー」。ところが、三たび、地球人の「乗り物」に対して異様な執着を見せるトライポッドが出現し、フェリーは転覆させられてしまう。

器(うつわ)としての人間

こうして、映画も終盤に差し掛かったところで、トム・クルーズは、身体機能を外部に拡張した機械である「乗り物」に頼らず自らの身体それ自体を機能せしめること、つまりは歩くことを余儀なくされる。主人公である彼も、とうとう、「テクノロジーのヒエラルキー」から完全に放逐されたのである。アウター・スペースからやってきた異星人の手によって「乗り物」をことごとく失ったトムの物語は、ここから急速に彼自身の肉体の問題へと収斂していくことになる。しかも、そういった事態は却って異星人たちのインナー・スペースの次元をも開示する。というのも、彼らは、人間がすべての「乗り物」を失ったことで初めて自分たちの「テクノロジー的優位」を確信し、まさにその過信によってトライポッドという最強の「乗り物」から降りることを決断するからだ。

マシンを降りた異星人はあまりにも無防備で脆弱である。何しろ、彼らは自分たちの身体性を「乗り物」に仮託することで生きてきたのだから(注1)。詰まるところ、あの結末は、すでにここで準備されていたといっていいだろう。かくて、アウターからインナーな領域へ、外部拡張を基本とするオールド・テクノロジーから内部改変を志向するナノ・テクノロジーの地平へと、この作品のパースペクティヴが180℃転換する。だからこそ、トム・クルーズが自らの足で歩き始めた瞬間、異星人のトライポッドはその歩みを止める。彼らを打ち破ったのは、映画自体のナレーションに従えば、「人間の誇る兵器ではなく、神が作りたもうた微生物」であった。結局、異星人は人間を含めた地球の生物が「本来的に」その身に備えていたものによって「内部から蝕まれて」滅んだのである。

この一見あっけない結末は、いうまでもなく、原作を踏まえてはいるのだが、ことこの映画においては、我々に「技術史的パラダイム」のコペルニクス的転回を迫る。つまり、生物、いや、我々人間それ自体がすでに様々な微生物の共生する「器(うつわ)」、何者かによって仮構された発展型の「乗り物」であったという驚くべき仮説を提示するのだ。そう、今や、ハリウッドきっての大スター、トム・クルーズその人が「乗り物」となって我々の前に立ち現れる(注2)。瞬間、この映画の「乗り物ヒエラルキー」も根底から覆るのである(注3)。

ウェルズ以来、長らく、「アジア人」や「共産主義」という「他者」を「外部」に投影し続けてきた英米の「侵略ものSF」は、スピルバーグのこの「乗り物」仕掛けの『宇宙戦争』を経て、ついに「内部の他者性」を重層的に逆照射するに至ったのである。いや、むしろ「内部/外部」といった思考そのものの解体をこそ我々にうながしているのだといえようか。

〔注〕

1:トライポッドを降りた異星人たちが地下室で何に最も興味を示したか覚えておいでだろうか。そう、「自転車」である。また、トムと娘をその地下にかくまったオグルビー(ティム・ロビンス)という人物は「救急車の運転手」である。かくもこの映画は「のりもの」に満ちているのだ。

2:当然、 ボストンの実家で待ち受ける彼の先妻の「妊娠」という事態も新たな「乗り物の物語」を準備しよう。尚、余談ではあるが、マイケル・ジャクソンは映画『ムーンウォーカー』(ジュリー・クレイマー他監督、1988年、米)で本当に「乗り物」=「車」に変身する。彼の変身願望の強さたるや並みではない。

3:ウェルズの『宇宙戦争』は1953年にもジョージ・パルによって映画化されているが(バイロン・ハスキン監督,米)、この作品における「のりもの映画」度は残念ながら低い(それでも主人公カップルは飛行機に乗ったりするのだが、それが墜落するのは主人公の操縦ミスのせいだ)。また、そこで異星人に対抗するべく強調されているのはキリスト教的倫理観である。

〈参考文献〉H.G.ウェルズ『宇宙戦争』小田麻紀訳、角川文庫、2005年/巽孝之『『2001年宇宙の旅』講義』、平凡社新書、2001年/永瀬唯『肉体のヌートピア―ロボット、パワード・スーツ、サイボーグの考古学―』、青弓社、1996年。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?