【作家と戦争】開高健がよくわからない!?

作家・開高健がよくわからない。

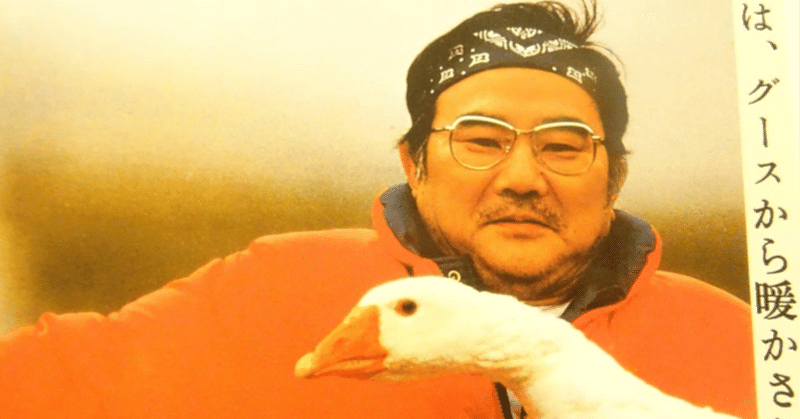

開高健(かいこうたけし/けん)ほど

作家人生の間、

書けない、書けないと嘆いた人は

いないかもしれない。

何度もスランプに陥っては

釣りや旅に出かけていった。

そんな開高健に

ある読者から、

名前(開高健)をもじって、

「かいた・かけん」という

投書がよせられ、

開高も編集担当も、

うまいなっ!と唸らされたそう。

開高は、

もともとデビュー以来、

奇異でカオスな設定を見つけては、

作品にしていました。

SF界で『日本沈没』等を書いた

小松左京的小説作法を

純文学で試みていたような。

『パニック』や『日本三文オペラ』

などなど。

開高は私小説や

自分を投影した作品を

書くことはなく、

距離をかなり取っていました。

そんな中、開高が

自由気ままに書けたのは、

『私の釣魚大全』でしょう。

好きな釣りの話をのびのび書いた

見事なエッセイ集です。

これは釣り好きな人なら

知らぬ人はいない、

イギリスの貴族が書いた

『釣魚大全』にならって

開高バージョンで書いたものです。

人間、好きな趣味を書いたなら

こんなに面白いものが書けるのか、

という見本のような本です。

さて、そんな開高を

180度変えてしまう「大事件」が

起きてしまいます。

ベトナム戦争です。

戦火が苛烈を極める時期、

開高は敢えてわざわざ

戦場に向かいました。

表向きは「朝日ジャーナル」の

臨時特派員。

アメリカ軍と行動を共にします。

でも内実はどうだったでしょう。

小説を書くため?という下心が

なかったとは言えない。

でも、朝日の臨時特派員に

なっているからには、

毎週、ベトナム戦争の実情を

日本に書いて送るのが義務でした。

でも、10代で日本の敗戦、混乱を

目の当たりにし、辛酸を舐めた開高。

戦争とは何か?開高はきっと

思考を巡らせていたにちがいない。

でも、戦争とは何か知悉するため、

銃弾が飛び交う戦場に

わざわざ行くだろうか?

作家なら、行かずして、

戦争小説を書けてもおかしくない。

実際、三島由紀夫や吉本隆明は、

開高のベトナム行きを

作家としては愚行だろうと

批判していました。

開高は実際、戦場で

銃撃戦に居合わせて、

行方不明になったこともあり、

これは日本で緊急ニュースとして

メディアが取り上げたので、

話題になりました。

そんな開高が、

どうにか生きて日本に帰り、

ベトナム戦争のルポルタージュを

何冊も出しました。

『ベトナム戦記』朝日新聞文庫、

などは今も読まれ続けてます。

さて、開高健は何がいちばん

わからないのか?

なぜベトナムの戦場に行ったのか?

研究家や文芸批評家が

あれこれ推測してきました。

ある人は「覗き見」欲だったのでは

ないか?と言いました。

他国同士の戦争を追いかけることで

戦争とは何かを探るから。

それもありそうですが、

それだけでもなさそうです。

ただ、ハッキリしているのは、

開高健はベトナム戦争視察を経て

他作家にはない「鉱脈」を

しっかと掴んだことです。

ベトナム以後は、

『輝ける闇』『夏の闇』

『歩く影たち』『戦場の博物誌』

などなどを発表しました。

開高の核心に迫るなら、

『輝ける闇』か『夏の闇』を、

いや、両方を読むのがオススメです。

『輝ける闇』はルポルタージュの

文体で迫真的な戦場体験を著した。

かたや『夏の闇』は

唯一無二の漢文的な文体で

人間の欲望の行き着く果てを

描こうとしました。

ベトナム以前に描き始めていた

自伝的小説『青い月曜日』は

第1部と第2部にわかれてますが、

この小説の前半は、

一般的な小説の文体で描かれ、

後半はベトナム以後に

新しい文体で書かれたため、

同じ人間が書いたのか?

戸惑いを受けてしまいます。

ベトナム以後の開高作品の

濃厚なアルコールにハマると

正直、前期の開高作品は

ちょっと退屈にすら

感じてしまいます。

ベトナムで、いったい開高健に

何が起きたのでしょうか?

それは、新しい文体を

先入観なく味わうことしか

われわれ読者には、

手がかりはない。

繰り返し読む他ないですね。

開高健以外にも、

ベトナム戦争によって、

作家として目覚めた人に

元新聞記者で小説家の

日野啓三がいますね。

それから、

新聞記者から、作家というより、

エッセイストになった人に

近藤紘一さんがいます。

なぜかベトナム戦争は、

記者気質のある人間を

作家として「成長」させる

何かがあったのでしょうか。

ベトナムを焼き尽くした

戦争は決して褒められるものでは

ありませんが、

その大いなるカオスは、

開高健や日野啓三や近藤紘一の

作家人生を大きく変えたことだけは

確かと言えるでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?