学生インターン③山に生きるということ

山師参上

この日は別の大学生(Yさん)も加わり、山奥で自給生活を営む方に会いに行った。最初に訪問させていただいた山師Oさんは、日常的に交流がある方ではないのだが、移住先輩の女性Hさんが「ぜひ学生たちに会わせたい」と紹介してくれたので、お言葉に甘えて連れて行ってもらうことにした。「T

HE・山道」感の溢れる道中に、一同驚きを隠せない。このような秘境で生活をしている人々がTVで大々的に取り上げられるようになり、娯楽コンテンツとして消費されている感の強い今日この頃であるが、山奥に根を張って生きていくということは、決して甘いことではないのだ。

田んぼや畑などを案内してもらいながら、普段どのような暮らしをしているのか、質問攻めになりながらもお話してくださったOさん。「ないものは作るし、普通に買い物も行く!」と笑う。本人は至って飄々としており、苦労している素振りは見せないのだが、聞いているほうはとにかく「す、すごい……!」と呆気にとられるしかなかった。彼と私たち以外に、人の気配も周りに民家がある様子もない。見渡す限りの山々に張り付くように広がる田畑。このような場所を開墾するだけで凄まじい重労働だっただろう。ただただ、「すごい」としか言いようのない、まさしく「山の民」である。

記憶の糸

次に、移住先輩Hさんがお世話になっているというご夫婦のところへ。昔は夫婦二人三脚で飲食店を経営しており、それはそれは大人気の食堂だったそう。女性が4名に男性が1名、老若男女が集まって、なんだかとても賑やかになった。特にテーマは決めずに、村のこと、集落のこと、ご夫婦のこと、食堂のことなど、自由にお話していただいた。昔は本当に賑やかだった集落のお祭り。あちこちから人が訪れた食堂。人が減って寂しくなった集落。仕事がなく若者がいない村……。どれも特段珍しいエピソードではないのだけれど、話し手が違えば同じ話は一つとして存在しないのだと改めて感じた。

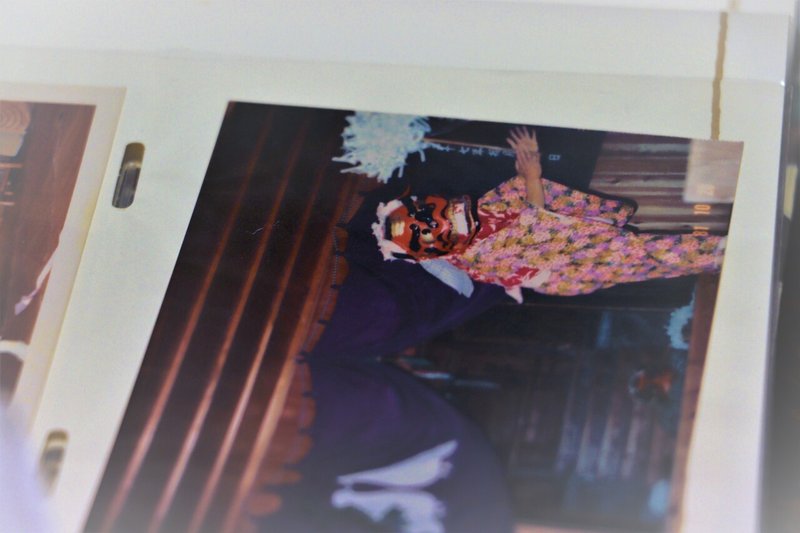

学生たちも色々と質問をしたり、奥様手作りの漬物に舌鼓を打ったり、昔の記録写真に見入ったりと、その場を楽しんでいる様子が伝わってきて、私も嬉しくなった。この後、さきほど訪れた集落の氏神様がいる神社にお参りをしたり、今は使われていない廃校の周りを散策したりして、この日は解散。都会の暑さとはまた違う、山間部特有の強烈な酷暑の盛りにも関係なく、好奇心や冒険心、知らないことを知りたいという衝動に突き動かされている学生たちに、たくさんのエネルギーをもらう日々だった。

村のことを初めて知る人と一緒に行動することが、日々の新しい発見に繋がっているような感覚があった。知っているようで知らないことがたくさんある。私はこの村のことをまだまだ何も知らない、ということも知った。

この山奥に根を張って生きてきた方々に会い、いろいろな話を聞くたびに思う。「生きる」ってなんだろう?と。まもなく消えてしまいそうな、山に生きる人々の軌跡が、まだここには生き生きと残っているということの奇跡。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?