コミュニティに『オーガニックラーニング』を生み出すには

赤ちゃんは産まれてから、本人が意識していないのに周りの環境から多くを学び成長する。みたいな学びのスタイルを『オーガニックラーニング』というらしい。

そんな話を禅僧の藤田一照さんから聞いて、学ぶということについてぼんやり考える日が続いておりました。仏教の世界には世の中のあらゆるものは有機的なつながりを持っているという考え方もあるので、学びはすぐ自分の近くにあるということなんだろうな。

そこで今日はナチュラル感あふれる学びのスタイル『オーガニックラーニング』について感じたことを整理します。

■指導要領にそった学びに慣れ過ぎた人生

まずは自分の人生の振り返り。これまでどんな学びかたをしてきたか思い出してみるのですが、小さいころから教科書を大事にしなさいと言われてきて、前から順番に出てくる漢字を覚えていくことが勉強することだという意識が強かったなぁ。おまけに中学校で非常勤講師をやらせてもらっていた時は自分が授業計画を立てる側になっていたし、今は企業にいて社員の成長要件定義とか新人研修プログラムに関わっていたり。この超計画されたものたちって大事だけどオーガニック感かと言われると違和感がありますよね(ケミカル感というのかしら)

それで色んな機会に感じるんです。『学校の勉強役に立ってないな…』『研修なんぼ受けても仕事できるようにならないな…』残念なのは、その時々でやる気はあるはずなのに、世界はもっと広くて歯が立たなかったり、そして、もっとひどいのは自分の学びがとても狭い視野の中で消化されているという事実。

逆に自分が全身で学びを吸収しまくった経験はないものかと考えると、旅は結構そうなのかもと思いました。こちらも少しだけ振り返ります。

■旅はオーガニックラーニングの機会にあふれている

僕は旅に出ると、毎日すごい勢いで出会いがあって、泣いたり笑ったりまずかったりおいしかったりと喜怒哀楽のオンパレードになります。寝ずに遊んで日記も書いちゃったりして、家に帰る頃には帰りの乗り物で気を失ったかのように爆睡する。あの超ハッピーな自分はどこからやってくるのか、不思議なくらい。

僕は着飾って出かけるのが苦手なタイプなので、長旅でも準備は前日にばばばとやってTシャツとサンダルで出かけていくんですね。結果、現地の空気を感じられるなあってポジティブに考えていますが、普段見えないものに出会いたかったのだと思います。これはオーガニックラーニングの姿勢に近いですよね。(一緒にいる人や現地で出会う人にとっては変わらない日々のひとつに違いありません)

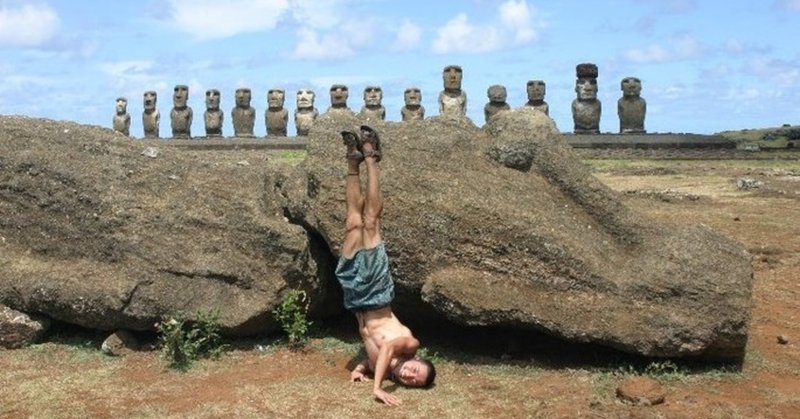

そうやって生々しい世界にどっぷりの僕は、旅をしながらカメラマンを目指して活動をしていました。見えたものを忘れないように残したい、という気持ちがあったのだろうと思います。結果、そのころ撮っていたものは、今の僕にはなかなか撮れないよなぁと感じるものが多いのですが、それは年のせい(老化)ではなく世の中を見る姿勢や解像度が変わってしまったからなのかもしれませんね。

哲学の世界には『同じ川には二度と入ることはできないものだ』という言葉があるそうです。今この瞬間に見えているものは次の瞬間には姿を変えているのだという話ですが、旅人の僕はその視点で世の中をみていたのかもしれないなぁ。というとかっこ良すぎですが。

そんなオーガニックラーニングですが、気づきの多い人生にしたいと思ったら適した学びの形かも、という気持ちになってきます。ではどこで実践しようかと考えましたが、今の僕の生活の中では会社よりも旅の要素に近いコミュニティからスタートするのが良いのではと思いました。

■コミュニティにオーガニックラーニングを

前置きがかなり長くなってしまったのですが、コミュニティ内の学びや気づきはオーガニックラーニングの考え方を取り入れると、もっと豊になるのでは!でもどうすれば…。この問いに向き合うのが今回のハイライトです。

コミュニティ特有の学びと価値については、以前noteに書いたんだけど、他者とのコミュニケーションを通して個の内にある未活用資源を発掘するのだ、と書きました。でも大人になると赤ちゃんのように何でも吸収して成長の糧にするのは難しいですよね。

これをうまく起こすにはどうしたらいいのかなという話をずっと考えているのですが、ここで阻害要因となるのは同じ川の話にもあった『知っている』『わかっている』の思い込みの部分だと思うんです。

それについては佐渡島さんも『観察力』という言葉でよく語っている。

言いたいことをへたくそなりに図にしてみるとこんな感じかもしれません(下図)『学びスイッチのあるコアに、どれだけたくさんの刺激を与えられるか』が気づきのきっかけになると仮定するんだけど、その際に、阻害要因となるのがhaveやbeの肩書き。つまり『目の前の川は、すみだ川で、よく知っている川だ』という前提の経験や知識があると、脳の情報処理は記憶を頼りにしてしまい、目の前から収集しようとする力をセーブしてしまう。結果思考が止まってしまい、新しい情報を吸収する機会を失う。

人は大人になると沢山の肩書きとか前提知識を身に付けていくし、脳のメモリもいっぱいになっていくので取り込む情報の量も変化しているのかもしれないという仮説です。

それを踏まえてコミュニティ内に魅力的な刺激(出会い)を増やそうと思ったら肩書きを起点に行動しないことを意識する必要があるということ。野球好きだからって野球好きを探しにいくと、似たもの同士で居心地はいいかもしれないけれど、そのうち退屈に感じるかもしれない。退屈は気づきや学びの1番の敵ですよね。

大事なのは野球好きだけど、何かのご縁で全く違う世界とも出会うということ。いや、そんなの求めてないってひともいるかもしれないけれど、それはそれでOK。『意識高く色んなものに触れてみよう』とかメッセージされる場はなんかカッコ悪いし居心地も良くないと思う。そこは設計側のうでの見せどころなのです。

求めてないよってひとはやらされるのが気持ち悪いと感じていると思うので、そういうひとこそ自然に新しい出会いに触れてワクワクさせられたらいいじゃないの。そのワクワク気持ち良さを居心地の構成要素の1つと捉えたら…これは取り組む価値がありそうですよね。

ひとは新しい環境に触れると、元々の持ち物をベースとした行動を起こしていきます。野球好きな人はまず野球に関する『検索』行動をする。ここに雑誌を読んでいるかのような『発見性』みたいなものを持たせておき、目に入るところにそっと別世界への入口を置いておく。『気の利いたおせっかい』を仕組みによって作るのが良さそうです。

今のコルクラボで言えば、入会時の1ヵ月めにランダムでメンバーが組まれてワークをする班活動があるんだけど、良い出会いの機会になっているみたいなんですね。でも実はランダムではなく似た者同士が一緒にならないようにストレングスファインダーでチーム編成をしてるんだけどね。それが『気の利いたおせっかい』なんですね。僕はみんなが楽しそうに班活動を終えている姿をみると、うまく仕組みが効いたのだととてもうれしいです。こんな取り組みをもっと増やして自然な学びをコミュニティ内に増やしていきたいと思いました。(さらにはそれを活かして仕事の学びももっと増やせるように進化していきたいですね)

話はそれまくりましたが、まとめるとオーガニックラーニングは未知との出会いをワクワクしながら受けとめていく姿勢が大事。すべての仲間たちにステキな出会いがあふれるようコミュニティ運営にも工夫をしていこう。そういうことです。よし、うまくまとまった。

読んで頂きありがとうございました!今日は以上です!

=======================

最後までnoteを読んで下さりありがとうございました!

また続きをのぞきにきていただけたら嬉しいです。

なお、僕のツイッターは @sp_kawashi です。

日々の気づきを発信していますので

よろしくお願いします!

======================

頂いたサポートは、次に記事を書く時のアイス代にしたいと思います!