月に秋草図屏風 酒井抱一氏作 東京国立博物館

前日からの雨模様に空気もようやく秋に入れ替わったかのような涼やかな秋分の日。東京国立博物館を訪れました。

前庭には萩の花が咲き始めていました。

実はお目当てははタイトルの酒井抱一さん作品では無く、大好きな長谷川等伯さん(もっとも、大好きなのは氏の作品の内、松林図屏風だけなのですけれど)の早逝された御子息、久蔵さんの作品でした。

以前に松林図屏風の感想でも書きましたが、安部龍太郎氏の小説、「等伯」で、狩野永徳氏に弟子入りした後に父の下に戻られた久蔵氏のことが描かれており、関心を持っていました。

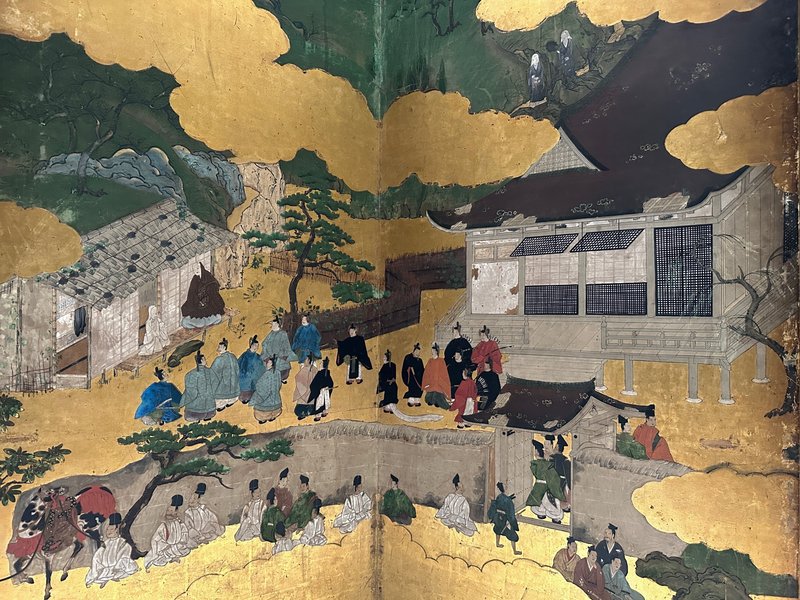

旧祥雲禅寺(現智積院)に残されている久蔵氏作の桜の絵は傷みがひどく、往時をなかなか偲び難いものがあり、他の作品に触れる機会を望んでいました。思いがけず久蔵氏の作品が展示されていると知り、いそいそと出かけた次第です。作品名は「大原御幸図屏風」。平家物語の最終盤、後白河法皇が寂光院に建礼門院徳子を訪ねる場面を描いたものです。桜図と違って、保存状態はかなり良い。平家物語は小学生の頃から好きですが、この場面でいつも思うのは、徳子さんは法皇の来訪はありがた迷惑だったのでは無いかと言うこと。。そう言えば、寂光院は残念ながら火災で焼失してしまい、その再建後は訪れていません。

肝心の絵ですが、綺麗だとは思いつつさほどの感銘は受けず。。一度観れば良いかな。いつも通り芸術を解さぬ素人の私だけに、受け手の感性が貧しかっただけなのでしょう。

さて、その左隣にあったのが、酒井抱一氏作の「月に秋草図屏風」でした。

残念ながら写真撮影は禁止でしたので、その感動を拙い文章だけでお伝えするよう努めてみます。

東京国立博物館所蔵の酒井抱一氏作品では、「夏秋草図屏風」が有名です。そちらの作品も好きなのですが、今展示されている「月に秋草図屏風」は異なる作品。

左下の地面から空に、野放図に大胆自由に生えるように見えて葉の茂る姿にどこか気高さすら感じる葛。その合間、中空より煌々と冷たい白銀の光を放つ満月。

足元には芒や桔梗がのびのびと乱舞する。先ほどの葛の蔓は、それらの秋草の合間を縫いつつ、さらに右へ広々とした地を進んでいく。

どちらかと言うと優しげに描かれることの多い秋草図。これほど躍動感を感じつつも夜の喜びを歌い合うかのような秋草図は初めて見ました。

ちょうど前に椅子も置かれていたので、放心したかのように魅入っていました。

帰宅してから調べてみると、大好きな夏目漱石先生の作品、「門」の中で描かれている作品とのこと。「三四郎」「それから」「門」に「こころ」を加えて勝手に四部作と称し、「行人」「虞美人草」「草枕」「夢十夜」と並んで、自身が好きな作品を問われた時に答えていたのですが、すっかりこの描写を忘れていました。

その部分を引用します。

「納戸から取り出してもらって、明るい所で眺めると、慥かに見覚えのある二枚折であった。下に萩、桔梗、芒、葛、女郎花を隙間なく描いた上に、真丸な月を銀で出して、その横の空いた所へ、野路や空月の中なる女郎花、基一と題してある。宗助は膝を突いて銀の色の黒く焦げた辺りから、葛の葉の風に裏を返している色の乾いた様から、大福ほどな大きな丸い朱の輪郭の中に、抱一と行書で書いた落款をつくづくと見て、父の生きている当時を憶い起こさずにはいられなかった。」

せっかくなので改めて夏目漱石先生の作品を再読しようと思う秋の夜長です。

ギャラリーショップで絵葉書が無いか探してみるも見つけられず。この作品は東博所蔵ではなく、東博寄託とありましたので、それによる制約で絵葉書もなく写真撮影も禁止なのかもしれません。なおさら現物を堪能できた幸運に感謝しました。

博物館横のゆりの木でランチを食べた後、根津界隈を冷やかしつつふらふらと散策。お気に入りの東京大学大学院理学系研究科附属植物園、通称、小石川植物園に立ち寄ると、彼岸の花、曼珠沙華が満開でした。

心地良い空気の中、読書を楽しめた良き休日でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?