バイデノミクスこそがMAGAへの道―過激なリベラルの誕生―

あきれるほどの遅筆で去年書き始めていまだ終わらずで、でも今年はアメリカの大統領選挙の年なので、バイデン(Joe Biden)さんの経済政策はますます議論されると思うので、ここでちょっと書き続けてみよう。

去年2023年6月28日シカゴでバイデンさんは今まで40年以上続いた経済政策を180度方向転換する宣言と言ってもいい画期的な演説を行った。ここ40年アメリカの経済政策は経済をけん引する(と思われたいた)大企業や投資などによって経済に貢献する(と思われていた)富裕層を厚遇し、それによって経済全体がうまく回りその結果中間層、質素な人々も潤うというみんながおまじないのように言っているtrickle down(トリクルダウン)効果によってすべての人々が豊かになっていくというヴィジョンによって経済政策の舵を取っていたのであった。それが大金持ちに支援されている共和党は当然なことながら、伝統的に弱者ーそれが南部の南北戦争以来没落していった白人だろうと都会で困窮している人たちであろうとーを意識していた民主党であろうとーたぶんクリントン(Bill Clinton)大統領以来と思うがーこのことに大声で疑義を呈する人はいなかった。

どういうことか。大企業や富裕層への減税(投資を促すからという理由から)、そして企業活動の足かせになると思われた社会政策(雇用条件の自由化、社会保険料の企業負担の減額など)の縮小、あるいは企業活動の妨げになる増税の可能性がある教育、保健など社会的共通資本への財政出動を極力避ける小さい政府を目指す経済政策は、企業の活動を活発にしてその結果減税の恩恵を被らないまた社会保障を政府から直接受けられなくなった層までも大企業・富裕層の上での経済の活況が「したたり落ちて(trickle down)」きて雇用促進、賃金アップにつながる、というのがトリクルダウン効果だというのだ。

なんで私腹をこらすことしか考えていない金持ちや利益至上主義の大企業を優遇するような経済の仕組みが世の中全体を豊かにするなんて冷静に考えれば理に合わない理屈がもっともらしく思われたかは、この理屈が前面化した時代背景を理解しない限り到底理解できないだろう。

1970年代の先進国、特にアメリカは疲弊しきっていた。ヴェトナム戦争の戦費膨張による財政圧迫、主に日本の低価格高品質商品との競争での劣敗、二度にわたる中東危機によるエネルギー費の高騰などによって引き起こされた高インフレ、高失業に対して金融政策を中心にした経済政策がことごとく裏目に出て、財政赤字がむなしく膨らむばかりだった。それが1970年代後半のアメリカ。企業の士気低下、無視できなくなった財政赤字、そこにさっそうと登場したのがレーガン(Ronald Reagan)大統領で、経済の供給側を強化しなければならない、つまり企業の足枷をとらなければということで減税、業界規制緩和、とそれまでの経済政策へのヴィジョンを180度変えたのだ。レーガノミクスと当時喧伝されたものだ。そんでこの一連の施策を支えていた経済観が当時は使われていなかったが今かまびすしく言われるネオリベラリスムと呼ばれているものである。(もっともバイデンさんはネオリベラル批判は直接していないが)。

アメリカは必ずしもすぐに1980年代に経済的に復活したわけではないー自国の産業の低調から目をそらせるため日本との経済摩擦という政治的争点を作り、それが10年以上続くーが、90年代後半に入りクリントン大統領のIT経済の好景気をバックにした健全な財政運営、そしてNASDAQなど小規模の直接投資の場の整備により、新たな企業活動が活発になり、世紀が変わるごろには全ての経済指標は「30年ぶりの数値」となり―つまりオイルショック前の高度成長期である1970年代前半―、みごとに復活したのだ。ただしこれが実はバイデノミクスが暗に批判を込めて示唆しているところだが、それはかつての製造業を中心にした経済の復活ではなく、その当時前面化したインターネットとそれと連結した金融の新たな商いの形の創出—financial industryというoxymoron(撞着する言葉)も生まれた—によっての繁栄であった。華やかな新しい経済の成功者を見ると、その華やかさに目が眩み—もちろん雇用創出はあったのだが—あたかも成功の戦利品の恩恵を下々も被った、すなわちトリクルダウンはあったと言えそうだが、例えば次の表でジニ係数(α、脚注参照)—貧富の格差を表す指標—の各国の推移を見ていただければ分かるように、確かにクリントン政権時多少下がるが、世界一格差があり、到底豊かな社会(ガルブレイズ)だ、と手放しで自慢することはできない。

バイデンさんはこのトリクルダウン[効果を期待した]経済は数十年かけて中産階級を見捨てた、と忌憚なく彼の言ってみれば先輩の政策担当者を批判する。そしてどこぞの自画自賛のため用いられた「アベノミクス」とは違い、「バイデノミクス」は共和党がバイデンさんの積極財政及び(富裕層及び大企業への)増税を批判するために造語されたが、見事にそれを逆手に取り、アメリカを蘇生する彼の経済政策すなわちバイデノミクスはトップダウンだけではなく―ここで大企業を全く否定しないところが猪突猛進の若造にはできない老獪なじーさん一流の絶妙な塩梅だーではなく質素な層の下をそこあげ(bottom up)して、中産階級発動(middle out)の経済である積極財政による経済の底上げを目指す、と居直り、トリクルダウンを否定し、新たな方向への経済政策のかじ取りをすると宣言したわけだ。

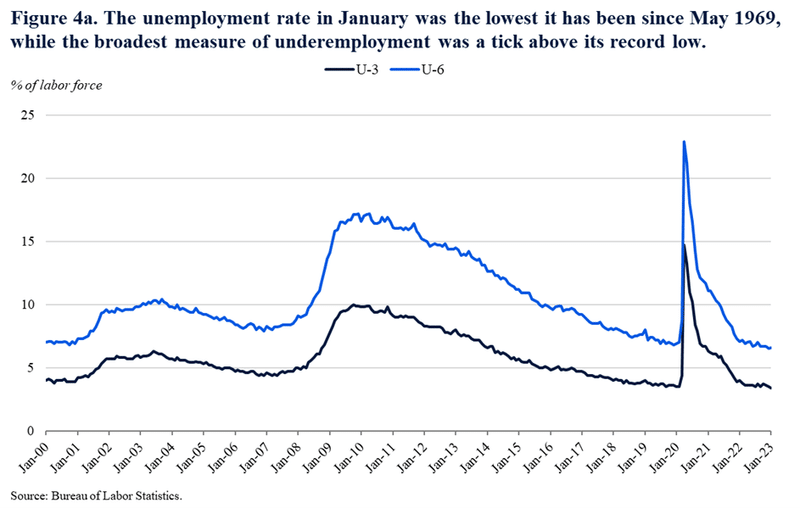

実際失業率の低下、GDPの伸び、と指標は上向きで、トリクルダウンの否定など微塵も思っていない保守系シンクタンクのブルックリン研究所や拝金主義の権化の証券会社のモルガン·スタンリーまでもバイデノミクスを評価する始末。

政局で目立つ政治家、ポピュリストは行政が苦手なひとが多い。僕ら日本人はコロナ禍の時、記者会見ではイソジンだのワクチンの独自開発など景気のいい話ばっかりしていたのに、現実には基本的な医療サーヴィスが提供できず亡くなった方々の数が全国で突出してしまったポピュリスト政党が政権をとっている自治体を残念ながら行政が出来ないポピュリストの例として知っている。

トランプ(Donald Trump)氏もこの例からもれず、その害悪はその分断を煽る言説はもちろんなのだが、行政的手腕が皆無で無策だったため実質的にアメリカを改善はおろか、変える政策を施行する試みさえもなかったということだ。例えば各国への大使の任命が遅れるもしくはされなかったり、環境問題に対処する連邦レヴェルでの専門家を地方に飛ばし、結果的に農務省の役人の士気が下がり、役所を去ることになり、重要なポストが不在になったり、選挙で売り物にしたメキシコとの壁も作れず、オバマケア(Affordable Care Act)の破棄も出来なかった。せいぜい富裕層への減税しか達成できず、それにしたって設備投資も2016〜2017年でGDPにおける割合が14.0%から14.7%に伸びたに過ぎず(∴トリクルダウン無し)、あとは午前3時だか4時の早朝のツイッターでの罵りだけ。それが最終的には死者も出したあの陰惨な1.6の国会突入につながるのだが...

ところでバイデンさんの経済の順当な舵取りは人気に翻訳されない。もちろん政権を担当している政治家の支持率は得てして厳しく評価されるため低くなりがちで、その政策妥当性だけで決まらないのは理解できるし、ましてや一分野だけの政策で人々は政権担当者を評価しないのは当然だ。ただほぼ全ての指標が―インフレは2022年からのロシアのウクライナ侵攻という全く不意打ちであったが、それでもそれを抑える金利政策は迅速で最悪は避けられた―コロナ禍で壊滅的打撃を経済が受けたのに前政権より改善しているのに、支持率比較ではかろうじてトランプ氏への支持と均衡しているだけか、場合によっては後塵を拝している。

アメリカ人誰からも好かれるall-American boyや好かれないかもしれないが強引なgung ho(無分別に好戦的)な、つまり選挙で有利なイメージはバイデンさんにはない。また就任以来コロナ対策で大胆な施策を打ち出し、その政権は好調に滑り出したが、ケチが付き始めたのもすぐであった。2021年秋のアフガニスタンからの拙速な米軍撤退、さらに垂れ流しのように納税者のお金でウクライナに援助を行っているにもかかわらず、それがいっこうに改善せず、そして去年の10月7日のハマスの蛮行をいい機会とパレスチナの人々の殲滅に乗り出したイスラエルを野放しにしている体たらくとそこから派生した有名大学キャンパスでの学生反乱への対応の野蛮さ。これら一連の不手際に対して自分が大統領候補ということを忘れて床屋談義よろしくトランプ氏は言いたい放題で支持者喜ぶ始末。

僕は「下部構造が上部構造を規定する」ということを金科玉条としているほど教条的なマルクス主義者ではないが、景気が社会世相を左右すると考えているぐらいの唯物論者だ。ほとんどの社会問題は5%の経済成長があれば解決する、と思っているぐらいだ。したがってバイデンさんの大胆で弾力的な経済運営はもうちょっと評価されても―つまり支持率に反映されてもいいのでは、と思う。

ヨーロッパからネットや新聞でしか見てない断片的な知識からの大雑把な印象だが、アメリカ人は好調な指標にもかかわらず好景気を享受し、楽観的に過ごしているようには見えない。もしかしたら今程度の指標の改善では不十分なのかもしれない。あるいは指標はまと外れで、人々の苦労を反映していないのかもしれない。

https://echelonin.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/April-2024-Omnibus-Topline-EXTERNAL.pdf

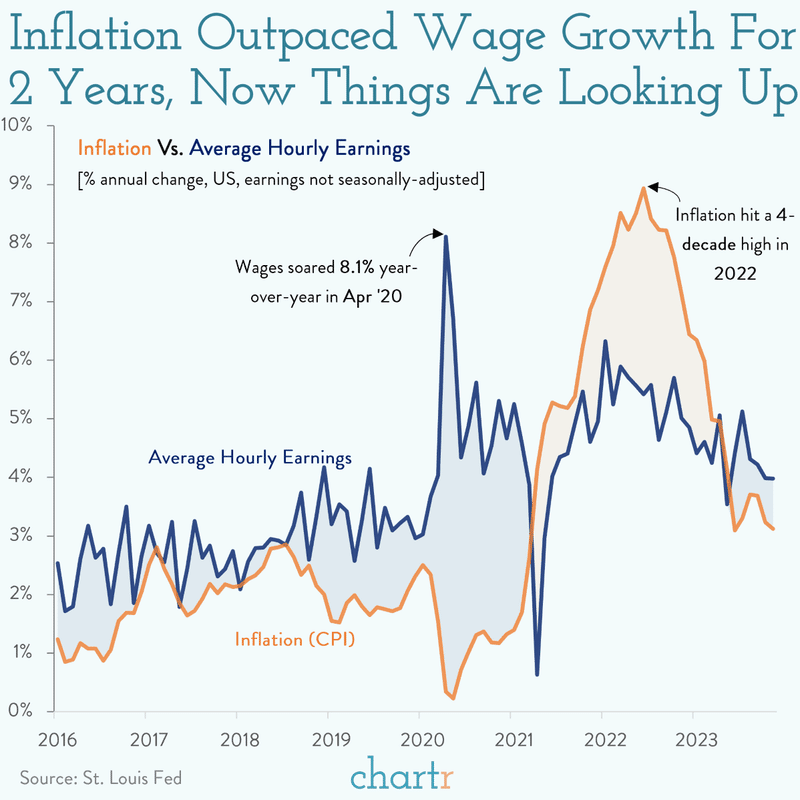

そう、実はお給料があまり増えてないのだ。実質賃金の成長がずっとマイナスで特にウクライナでの戦争以来のインフレで落ち込みが激しい。ただ、2023年の最後の四半期から実質賃金の伸びもプラスに転じたが、人々の心証にはまだその様に映っていないのだろう。

それよりももっと本質的な瑕疵がバイデノミクスにはあるのかもしれない。デマゴーグでないためか、MAGAなどという単純な形でヴィジョンを提示せず、いかにも堅実な行政官らしく地味に「仕事を終わらす(finish the job)」と人々に訴える。では果たしてバイデノミクスが目指している中産階級の復活は今のような主に第二次産業の復興への施策によって達成できるのか。また果たして本当にそれだけで韓国、中国の最先端の経済動向に対応できるのだろうか、と言う素朴な疑問、そしてそこからもっと本質的な不安として、将来、若者たちにどのような未来がこのバイデノミクスが用意してくれるのか、と言うことが見えてこない。過去の大統領は国民にアメリカのあるべき姿、世界観を提示した。古くは大恐慌に真っ向から立ち向かったルーズヴェルト(Franklin D. Roosevelt)のNew Deal、希望に満ちた1960年に若きケネディ(John F. Kennedy)はNew Frontier、レーガンのNew Beginning、みんなagainなど懐古調ではなく、新しいものを創生することを考え、国民を未来ヘ向かわせた。

なぜこのようなスローガンが必要なのか。それは政治とは利害調整をするだけではなく、生きていくうえでの倫理、この場合勧善懲悪をお題目とする道徳というより生きていく形を提示し実現していくことで、そしてそれが政治の大きな役目なのではないか。

世の中は自分とその仲間、あとはその他無関係の大勢の集まりではなく、公共性あるいは「社会的なるもの」という抽象的な概念によって家族ではないのはもちろん、顔も見たことない「他者」への紐帯によって社会が形成されるというのが、ロックやルソーがいう社会契約論という近代社会の礎であった。そしてこの抽象的な契約を社会に存在するだけで結ばされた市民の権利を保証し、それを具体的に表現して行くのが行政であり、国は単に治安と安全保障に専心するだけではなく—夜警国家じゃないってことね—人々に金銭の対価とは違った形で生きていくのに必要な便益(教育、医療、文化活動)を提供するに至った。

バイデノミクスは大型予算、奨学金返還猶予、(コロナの時の)企業への救済、とじつに迅速に対応してきた。長い間ワシントンD.C.で上院議員として立法に関わり、副大統領として大物政治家のオバマ(Barack Obama)大統領に仕えたバイデンさんは行政官としては優秀なのであろう。ただ、それがあだにというか足かせになってか、行政はなぜ必要なのかというその源のヴィジョン、「社会的なるもの」へ遡ること、つまり社会は個人とそのn人の集まりではなく、またおともだちだけへの配慮だけではなく、抽象的な他人という存在への、通常の商取引とは違った意味での契約、つまり社会への抽象的意味での契約を履行する義務ーこれこそが「社会的なるもの」なのだーによって成立することを示さなければならない。残念ながら経済政策でしかないバイデノミクスだけではこの理念に立ち戻ることは出来ない。

しかしこれはバイデンさんだけの問題だけではなく、現代のリベラル、左翼全てに関わることかもしれない。左翼はちょっと前までマルクス主義という偉大な解放の理念を誇りにしていた。ただその実践によって明らかになったのはその抑圧性である。したがって現代において全うな左翼の人たちはその反動からだと思うが、理念を語らずたとえば反原発、反差別や賃金闘争など具体的な争点に対して運動しているのに留まっている。

ジョー・バイデンの経済政策は大恐慌から1970年代まで続いた行政が「社会的なるもの」を維持する役割を担ったリベラルな財政政策が特徴である。そして指標を見る限り、それは成果を上げていると言って良いだろう。その意味では誰かさんのMake American Great Againを皮肉にも実現しているのかもしれないが、だったらもっと露悪的になって復古調をさらに過激にして、かつての大統領のようにぜひ未来向きのスローガンを謳い、理念を提示してほしい。

xxxxxxxx

(α)ジニ係数:0が完全平等で、1が完全不平等をとり、数字が高いほど不平等度が高くなる。

この文章を書くのにAlan S. Blinder, A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021, Princeton, 2022. を参考にしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?