[ちょっとした物語]長袖を着ると弱くなる気がする

見上げた天井は、どこか虚ろで、今までも、これからもずっと変わらないのかななんて思って眺めていた。少し湿った空気が辺りを漂う土曜の昼下がり。

なにかするにも、ままならず、ずいぶん前に撮った六本木の写真をインスタのストーリーズにアップする。たかだか200人くらいのフォロワーのための虚しい作業に、いつものように後悔をする。ものの数分で3つのいいねがついて、そのあとパタっとなにもなかったように、めくるめくフィードが更新されていく。

この虚しさにもだいぶ慣れてしまった。虚しいだけの所業なのに、止められない。止めた途端にすべてが終わるような気がして、なおさら止めたくなくなってしまう。

いいねの通知を開くと、コメントが1件ついていた。

「六本木なんてすごいね。さすが」と絵文字付きのコメントがあった。

もちろんその送り主のことは知っている。

日陰暮らしの私とは正反対に明るくて、みんなの人気者だった子だ。私は地元を逃げるようにして東京に出てきたが、彼女には地元に根づく家業があるため、大学も県内、そして家業のために離れることもなく今に至っている。別にそれがどうってことはない。私は、地元にいたら、いつまでも人生の底知れぬ退屈さと劣等感で、生きながらに死ぬことになる。そう思って、こちらに移り住んで、早10年になる。

もう5年くらい前だろうか。先ほどの彼女の結婚式で地元に帰った。会う人すべてが、久しぶりだったが、懐かしさはなかった。不思議なことに多くの人たちが地元を離れず、離れても数年でこちらに戻ってきていた。私の中にある違和感を抱きながら、昔話に花が咲く。3次会、4次会だろうか、次の店へと深夜の繁華街を歩いていると、後ろから声をかけられた。

「わあ! 今日はありがとね」主人公さまがご登場された。別段彼女と仲が良かったわけではないが、昔から華やかな人の周りにどうしてもくっついて回ってしまう。特に理由があったわけではなく、気の弱い私はそうやって生きてきたのだ。

「いや、おめでとう。久しぶりにみんなに会えてよかった」

そう口を開くと、さらに幾人かの友人らが近寄ってきて、「ホント、久しぶりだよね」とか「彼氏できた?」とか「いつ戻ってくる?」だとか、興味のないくせに、珍しいモノを見るかのような、どうでもいいことばかりを聞いてきた。

私はすっかり忘れていた。ここはそういうところだった。改めてこの地は、私にとって呪われた場所だ。

「ねえ、いつかは地元に帰っちゃうの?」

そう尋ねた人は、青空のような人だった。久しぶりに見た地元の大きな空のように、私はいつまでも眺めることにした。もしかしたら、私の人生のピークはこの頃だったのかもしれない。

「お前、地元戻ってくる気あんの?」

そう尋ねてきた男は、なんともつまらない男だった。でも、どこか放って置けない気質があって、学生時代に何度か付き合ったり別れたりした。ある意味で私を1番知っている人なのかも知れない。だとしても、彼のために地元に帰ることは、きっとないだろう。

何にも予定のない土曜の昼下がり。つけっぱなしのテレビは、楽しそうに談笑している。私はとてもつまらない。つまらないし、私自身もつまらない人間だ。

思い切って、腕を組んでみたり、つないでみたり、それでなにかが得られるわけでもない。私は、自分自身でどうにかしようとするのではなく、どこか他人任せにくせに、図れぬ期待だけは持ってしまう。だけど臆病で、こうやって天井を見ながらため息をつくことに、どこかしら酔っている。

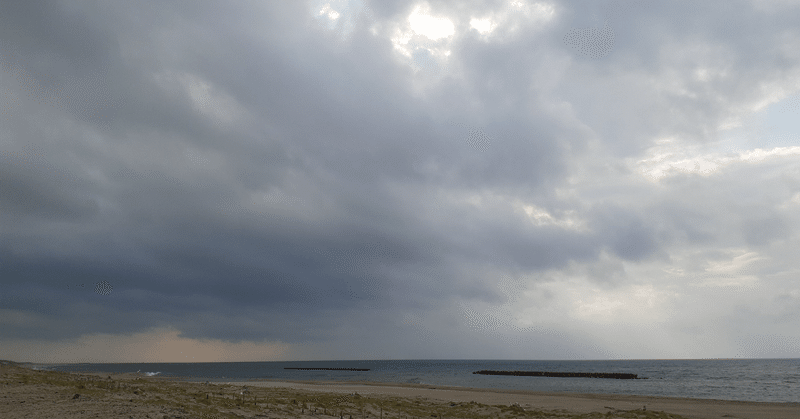

こんな時に思い出すのは、あのつまらない男のことだった。高校3年の時に、本当に好きだったのか覚えていないが、彼に告白をされて付き合う経験をした。歯の当たるキス、汗ばんだ手、どれもなんだか違うなと思った。そして、私の体を求めてくるかのように、一緒にいる時は、体をすり寄せてくるようになって、私は彼と別れようと思った。その日の夕方、私は電車に乗って海まで行った。気持ちの寄せ場がなく、ひたすな砂浜を走った。無我夢中に走った。たぶん泣いていた。しかも生理中だったので、帰って着替えた時に、ナプキンからにじんた血がアホみたいにパンツを染めていた。バカみたいだ。

なんとなく、何かが変わっていくのかと期待を込めながら、東京へ出てきたが、いまだにそんな昔の思い出にすがることしかできない私は、この先どうなっていくのか、わからない。

インスタの通知画面を眺めながら、誰かからの通知を待つ。依然として、つくはずもない『いいね』。やっぱり私はバカみたいだ。ずっと地元にいればよかったのかなと、少しだけその世界を思い描いてみる。私のことだから、やっぱりあのつまらない男と結婚している未来しか見えなかった。けど最悪それすらないかもしれない。

東京は広い。10年近く住んだけど、結局なにも知らずにきてしまった。ひとりでは持て余す結果の10年だ。このまま何かの期待を胸に、このまま居続ける意味があるのだろうか。

冷凍庫の中にある、実家から送られてきたおかずをレンジであたためる。オレンジのネイルの指を見て、ため息が出た。夕方には、会ったことのない人に会う予定になっている。自分を少し傷つけるために。そうやっていないと、なんとなく後悔することばかりだと思って。

外は、まもなくやってくる春を思わせるような青空が広がっていた。長袖を着ると、なんだか弱くなる気がするから、シャツの下には、キャミソールを着て出かけることにした。春は苦手だ。すべての期待を背に向けて、私は今日もなんとなく生きていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?