出光佐三とマルクス、そして仙厓

門司港駅にはじめて降り立った。ホームの屋根から吊り下げられた「もじこう」の駅名板の下、手荷物を抱えた家族連れが出口に向かう光景を眺めながら、一瞬往時にタイムスリップしたような感覚に襲われた。

古風な駅舎から出ると、駅前にはアインシュタインも泊まったという「三井倶楽部」の建物が見える。数分も歩けば関門海峡が目に入り対岸の下関、関門大橋が見渡せる。海岸沿いにはホテルや旧税関の建物もあり「門司港レトロ」の街にはコロナ前年間200万人も訪れる人気のスポットになっていたようだ。

今回、門司港を訪れたのは何も観光目当てで、名物「焼きカレー」を食べに来たわけではない(お昼は下関名物「瓦そば」を頂いた)。門司は出光興産創業の地であり、その出光美術館の創業資料室を訪れるためである。

出光興産の創業者、出光佐三(1885-1981)は映画や小説で話題になった『海賊と呼ばれた男』の主人公のモデルとなった人である。戦後日本の経済成長を支えた経営者の一人として、また、その人物像にも惹かれた方が多いのではないだろうか。

あまり知られていないと思うが、佐三には『マルクスが日本で生まれていたら』(1966)という経営者には珍しいタイトルの本がある。80歳を過ぎて社員とマルクス(1818-1883)について議論をしながら、自身の文明論や経営論をまとめたのがこの本である。

本の中で佐三は資本家の搾取をなくし人類の平和と福祉を願うという動機と目標において自分はマルクスと同じだと言う。但し、目標を達成する手段は違う。彼は階級闘争だが私は互譲互助の道だ。もし、マルクスが日本に生まれていたら、彼も自分と同じように人類が仲良くし合うという道を辿ったのではないかと述懐している。

佐三は資本家としてではなく店主として社員と同じように働き報酬をもらうという考えを好んだ人だ。石油の販売には消費者視点で適正価格にこだわり、投機で浮利を追う商人の姿勢を戒めた。そして、人間第一の考えで、社員は家族と同様、馘首しない、定年制はない、出勤簿がない、一人ひとりが独立して楽しく仕事をしてもらうというのを主義にした。この本ではそうした佐三の経営思想の一端も見ることができた。

そして、創業資料室では、佐三が福岡の宗像という醇風美俗の地で育ったこと、勤勉で贅沢を慎む家庭に育ったこと、地域の人々が助け合って生活をしていたこと、こうした宗像の原風景が佐三の思想形成に影響を与えたと説明されている。

昨今、株主のみではない全てのステークホルダーを重視する資本主義のあり方をアメリカでも議論されるようになった。他方、強欲資本主義ともいうべきマネーゲームの風潮は証券市場では変わらずに続いている。

GAFAが課すマージンは適正か、CEOの年収はどう決められるべきか、アマゾンに労働組合は必要か、そもそも会社は誰のものか、佐三が生きていればこうした質問にどう答えるのか聞きたいところである。

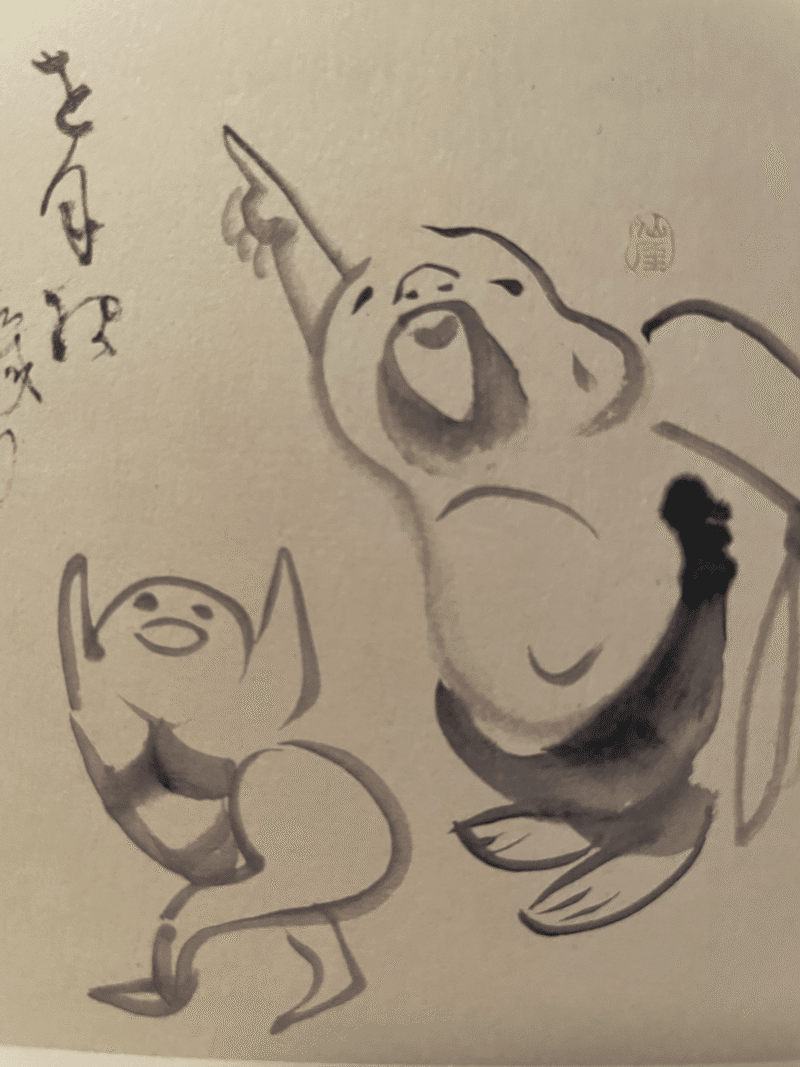

以前、東京丸の内にある出光美術館を訪れたことがある。福岡聖福寺の禅僧、仙厓の墨画が多数収蔵されている。佐三が若い頃から買い求めたものの中に「指月布袋画賛」という、月を指差し子供と戯れる布袋さんのほのぼのとした情景の画がある。佐三のお気に入りの画だ。月は円満な悟りの境地を、指し示す指は経典を象徴していると説明に書かれている。月は理想社会、指はマルクスとすると布袋の姿の佐三がマルクスを語りながら、あるべき社会の形を我々に示そうとする姿だと想像したくもなる。

これから起業を考えたり、新しい社会の将来像を考える若者も多くなってきていると思う。

出光佐三とマルクスとの対話から、資本主義や会社経営のあり方について根本から考えるヒントがあるかも知れない。

本州を見晴らす門司港の波止場に立って、ふとそんなことも思ってみた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?