超サブカル焼跡派が本当に感じた「”サブカル”の終焉」――Cornelius炎上についての私的感慨①

小山田圭吾の炎上騒動

周知の通り、元「Flipper's Guitter」のメンバーで、一人ユニット「Cornelius」として長らく活動してきた小山田圭吾が、オリンピックの開会式作曲担当就任の報に端を発し、大炎上している。

私は1992年生まれ、平成生まれ、ゆとり世代ど真ん中。Flipper's Guitterはおろか、Corneliusですら、後追い世代。でも、中学生のときにFlipper's Guitterを知り、ソロとしての小沢健二と小山田圭吾を知り、端的に言うと好きになった。その3つは、中学生から30歳近くなった今にいたるまで、ずっと聴き続けてきた。

「いじめ記事」はネット上で超がつくくらい有名な話で、興味を持ってすぐの時期に知っていた(有名だからこそ、これだけ速攻で炎上したんだと思う)。

内容を知ったときには普通に引いたし、今でも普通にクソだと思う。私がそれを知った当時は、インターネットは個人HPとブログ(「はてな」とか)の全盛期で、「作家の人格と作品の素晴らしさは切り離せるのか?」というテーマでは、頻出するネタの最たるものだったと記憶する。

「90年代サブカルチャー」の後追い世代

とはいえ、創られた音楽は素晴らしいと思ったし、その後、90年代のサブカルチャーだの、音楽カルチャーだのを知るにつれ、特に気にすることもなくなっていた。

私のイメージでは、日本の「サブカルチャー」といえば、90年代のものが中心だ。たとえば、電気グルーヴのエグい下ネタ、たとえば、みうらじゅんによる童貞いじり、たとえば、映画秘宝による非メジャーのB級映画礼賛……。

大人になった今となっては「しょうもな!」と思うことも多いが、後追いなのにもかかわらず、モノによっては染まっていった時期が私にはある。本当に好きだったのはFlipper's Guitterくらいで、ことさら「サブカルのカリスマ」に私淑することはなかったが、上の世代でかぶれてきた人の気持ちはよくわかった。

良くも悪くも時代の「ノリ」というのは、確実にある。後世には断罪されるかもしれない、現代の「ノリ」も確実にある。とはいえ、実際のところがどうたったかは、「後追い世代」にはわからない。私は「戦後サブカル焼跡派(by TVOD)」よりさらに後追いだった。

とにもかくにも、人によっては煌めいているらしい「サブカル」というモノに対して、常に「後追い派」という気持ちを抱えてきた。だからこそ、まさか今になって、小山田圭吾が25年も前の記事で「炎上」するとは、思いもよらなかった。

間違いなく、記事の内容はクソである。でも、「当時は鬼畜系というムーブメントがありまして~、みんなイキってたんですよね~、盛って語っている部分はたぶんにあると思いますよ~」みたいな、いわゆる「擁護派」と括られるような発言をする人の気持ちも、わからないではない。しかししかし、とはいえクソはクソである。それも事実で、特に後追い世代の身としては、本当に「なんとも言えないな~」と思ってしまう。

「カルチャー」には”線”があった。もう日本に”線”はないのかもしれない。

「文化」というのは、一人の天才の力で成り立つものではない。天才の力は必要であっても、一人では成しえない。

たとえば、手塚治虫が「漫画の神様」であっても、「トキワ荘」の伝説がなければ、あるいは対立する「劇画」の登場がなければ、今の日本文化の雄たる「漫画文化」は成りえなかったはずだ。

もっとさかのぼって、教科書に載っている話でも、尾崎紅葉、夏目漱石、志賀直哉、といった天才だけが、日本の「文学」を創ってきたわけではない。それぞれわかりやすく短絡的に語れば、「硯友社」「木曜会」「白樺派」といった存在が、日本文学を「小説文化」にしてきた。

文化には、個別のカリスマ、ヒーロー、天才とともに、「線」となる流れ、ムーブメントが必要なのだ。それは、受け取り手にとってもそうで、「線」がなければ、「私的文化受容史」は成り立たない。

90年代までは、そうした「線」があったのではないかと思う。私が10代の大半を過ごした2000年代、いわゆる「ゼロ年代」は、「文化的不毛の時代」とも言われる。私はそこまでは思わないが、「線」は消えていく運命にある時代に入っていたのかもしれない。

まっさらから「カッコいい」と思えた「モッズ文化」からの私的な音楽的な「線」

話を小山田圭吾に戻すと、私が存在を知ったのは、「Flipper's Guitter」からで、さらにさかのぼると、イギリスのミュージシャン「ポール・ウェラー」の存在からだった。インターネット世代なので、さかのぼるのは容易い、という事情はあった。

ポピュラーミュージックというのは、どこまでいっても「若者」のためにあるのではないかと思う。私も例にもれず、10代になってポピュラーミュージックに興味を持つようになった。

そうなると、演歌やクラシックではないだろう。ジャズかロック。これも御多分にもれず、「The Beatles」を聴くようになり、同時代のUKロックを聴き、そうなると「The Who」を知り、「The Small Faces」にいきついた。

話が長くなるので端折るが、これが私にとっては最大の出会いだった。一言で言えば、「めちゃくちゃカッコいい!」と思ったのだ。

そうすると、「The Jam」を聴くようになる(興味がない方だとわからないかもしれないが、超ベタなルートな気はする)。当然、「The Style Council」も聴くようになる。そこからさらに、派生していく(補足すると、この二つのバンドが、前述の「ポール・ウェラー」が在籍していたバンド)。

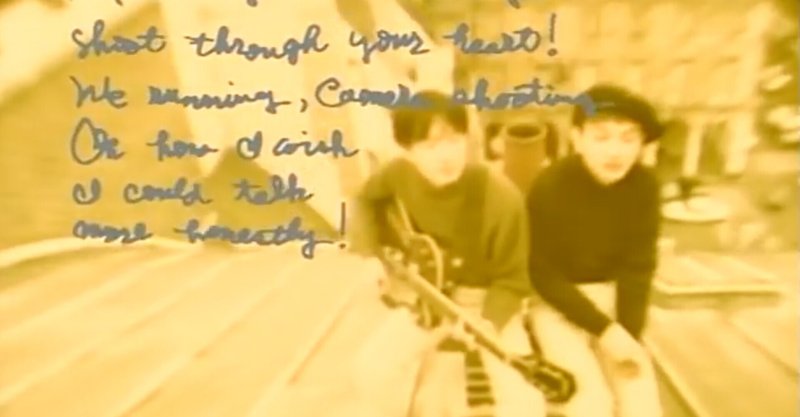

そうした流れのなかで、「Flipper's Guitter」を知った。「日本人で、こんなにカッコいい音楽があったんだ!」という感激は、今でも覚えている。

オシャレとか、渋谷系とか、そんなことは関係なかった。というか、最初は知らなかった。私には私なりの「線」があり、それで本当に感動したのが、「Flipper's Guitter」だったのだ。

たとえ、どれだけ小山田圭吾の人格が劣悪だろうと、小沢健二が醜態をさらそうと、あのとき感激した鮮明な記憶は忘れることができない。

ずっと「後追い世代」だったぶんかもしれないが、「炎上」という「点」の事態ではなく、「文化の終焉」という「線」の終焉を感じてしまう。

あと2回ほど、この「線の消失=文化の終焉」ということを書いてみたいと思う。(つづく)

※「小山田圭吾のいじめ問題」について、賛否を書くことを意図している記事ではありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?