宿題は見える化すれば、子どもが自分でやれる!~やる気のスイッチ発動~

もうすぐ冬休み。

子どもたちは

「なんで、休みは2週間しかないのに宿題が40ページもあるんだ!!!」

って怒っていました。

名古屋市には、独自の宿題冊子が夏と冬にそれぞれあるのです。

この冊子の中に国語・算数・理科・社会・外国語・図工・家庭科と網羅されています。

私はこれがあるのが普通だと思っていたのですが、全国的には違うみたいですね。

このページ数が、子どもの言葉を借りると「えぐい。」そうです。

ま、1日2ページやれば終わるのでしょうが、男の子たちにはめんどくさいの極みなようで。

わかりますよ。せっかくの年末年始。ゲーム三昧で遊びたいよね~。

でも、やるべきことはやらねばならぬので!母は仕組化します。

というのも、私が子どもの頃は1ページずつ前から順に終わらせていったのですが、我が子たちのやり方は簡単な所からやる!

(国語は嫌いだからすっとばす!のは当たり前)で……。

真面目だった母は衝撃を受けました。

「えっ!そのやり方で終わるの?」

でも、子どもたちは母にがみがみ言われたくないわけです。

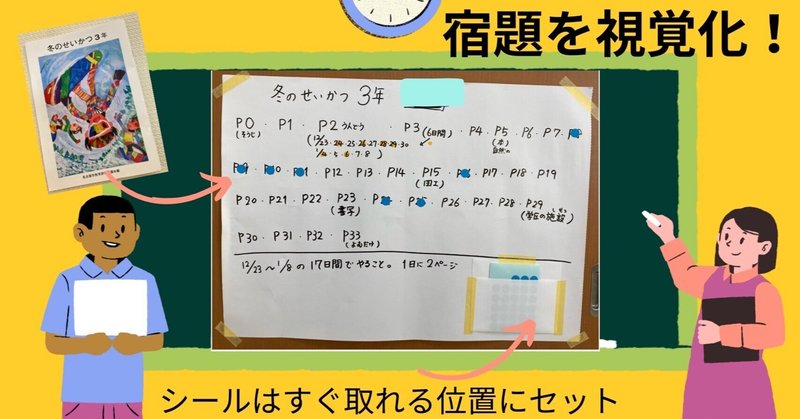

だから、まず宿題の全貌を見せてあげました。じゃーん!

これをもとに、苦手分野は後でやってもいいから、やり残しのないように自分で決めながらやっていこうねと子どもたちにわかるように(そしてシール貼りというゲーム性をもたせて)すすめました。

これは、大成功!

まだ、休み前だけどやりはじめてくれました。

(青〇シールのついている所は、すでに子どもがやった所)

あとは、私は何も言わなくても自分たちで終わらせてくれます。

母も、子どもたちがどこまで進んでいるか一目瞭然。

「宿題終わった?」の小言を言う事が減りました。

うちは毎年これをつくっているのですが、

2023年の夏だけ、試しになしでやってみたところ、

とばしたページがあったり、

モチベーションが続かなかったり、

私も見えないので進捗状況が気になってしまい小言が増えましたね。

そして、今回の冬休み。

「宿題のシールの紙はどうする?」と聞いたら

「やっぱり、あれつくってほしい!」と言うので、今回も自作しました。

いらないカレンダーの裏を利用して、1人分ずつ作り、見える所にマスキングテープでとめました。

コピー用紙を半分に折るだけの、シールポケットも作って準備OK。

他の宿題がある時は、下の欄に自由研究とか、読書感想文とか項目を追加したりと、少しずつ毎年工夫して、我が家にあう形でカスタマイズします。

子どもたちって、宿題が嫌!と言いながらも、やらなきゃいけないことはわかっているわけです。

だからこそ、母はやる気のスイッチを押すお手伝いをするのです。

シール貼りというお楽しみ要素をつけたり、シールが増えてきたら「すごいじゃん!」と褒めたり、時にお父さんがでてきて「よくやってるね!」と言ってもらったり、シール貼れたらマインクラフトやってもいいよと、子ども自身がやる気になる仕組みを創り出します。

これは、保育士だった時にやっていた環境設定と同じです。

私が好きな山崎拓巳さんの本で「やる気のスイッチ!」があります。

やる気って脳内ホルモンの”アドレナリン”なのですが、これって実は行動し始めないと分泌しないんですって。だから、少しでもいいから行動のきっかけになる仕組みを作ればアドレナリンが出始めて、子どもたちが自主的にやってくれて、宿題が終わるだろうと考えました。

子どもたちは、きっかけがほしいだけだったりします。

母ができるのは、行動のきっかけをつくること。

気分を少しあげてあげること。

母の役目はそれだけだったりします。

小言を言うのは、簡単です。

でも、みんなが楽しくやる事をやれる仕組みを作る方が、ストレスなく平和だったりします。

だから、私はめんどうだけどこれを夏休みと冬休みにつくります。

家族みんなの平和のために。

それぞれのご家庭で、宿題の悩みがあるかと思います。

この方法が、少しでもあなたが楽になるお手伝いになればなっと思い記事を書きました。読んで頂きありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?