酷評は誰のため?

今回は下書きをしてから書くので構成が多少まともかも😅

いつも思いつくまま書いてるので、話が飛んだりまとまりに欠けることもしばしば。

結局言いたいことがハッキリしてないと読者の印象には残らない。

クラシックのコンサートも多分そう。覚えられない現代音楽より「ジャジャジャジャーン」みたいに帰りに鼻歌歌いたくなる曲の方がよいのだ😅

さて本題。私はこのブログでコンサートの感想を書いていてたまに酷評もしてるが、決して毒舌や辛口を売りにしているわけではない。

私自身は気が弱く、悪口を言われると凹むメンタルの弱い人間である。

とはいえ、ネット弁慶なわけでもないと思う。誹謗中傷をしているわけではないから、きちんと文責を持って書いているつもりではある。酷評と悪口が別なのは言うまでもない。

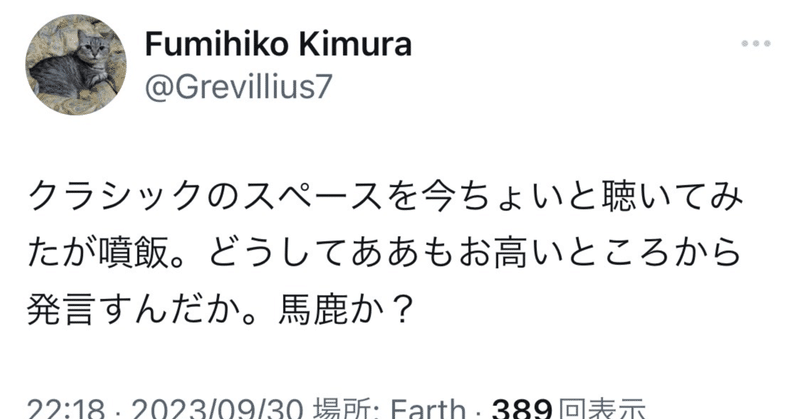

先日、何度かスペースを楽しんでいるコンサート歴40年以上?(レコ芸購読歴もそれくらい?)の方とクラシックぶっちゃけ話をスペースでしていたら、覗きに来た人が少ししていなくなりプロフィールを見たらブロックされていたので、気になって別アカウントで覗いたら思いきり悪口を書かれていた(別アカはそのために作ったわけではないが、一個あると便利である。そちらでは何もツイートしていない)。

私からすれば自宅で友人と「あそこのラーメンは美味しいけど、あそこはいまいちだね」と談笑してたら急に玄関から入ってきた人にしばらく盗み聞きされて「ラーメン屋に対する敬意のないバカ」呼ばわりされたようなもので心外だったが、いろんなスペースを覗いては「演奏家に敬意があるかどうか」をジャッジするのが趣味の人なのかもしれない。

「否定的なことは書かないのがマナー」という意見をしばしば見かける。私はまったくそうは思わない。

この手の人からすれば、よかったコンサートの感想はツイートするが、いまいちなコンサートはスルー。黙殺なのである。

私には黙殺より話題に上げる方がその演奏家や業界にためになると思えるが、結局不用意に否定的な意見を発信してバッシングの的になるのを避けたいのが本音なのではないか。

あと、否定的な意見を言うことに生産性がないと考えているのかもしれない。

酷評って書くの大変なんですよ😅 書評家の豊崎由美さんもそう言っていた。褒めるのは140字でできるけど、貶す場合は原文を何箇所も正確に引用したりして自分の見解を示す必要があるから140字でできないって。

私なんか「相棒」とかドラマの感想もときどき書いているけど、横着してセリフの正確な引用してないもんなぁ😅

お金の発生する原稿ならちゃんと見返して引用するけど。心意気が素人ですね😓

褒めるときは適当でも勘違いでも何でもいいんです。実害ないから。

ただ、貶すときは事実誤認なんかしてたら評者としての信頼を一気に失う。それくらいは私も気にしていろんな感想書いてます。

否定的な見解を、読む人が納得できるように長文で書くのは結構な労力だ。ある意味、対象への強い思い入れがないとできない。

久石譲のマーラーについて酷評を書いたが、「貶してやろう」というのが原動力ではない。

それにスコアを見たこともない者の意見だから、プロの音楽家と同じ土俵で語ってるつもりもない。

私はクラシックの聴き比べもラーメンの食べ比べもあまり変わらないと思っている。

ラーメンの食べ歩きをする人のいったいどれだけが自分でラーメンを作ったことがあるだろう(インスタントではないですよ)。

作ったことはないけど、「どこのラーメンは美味しい。あそこはまずい」と話すわけだ。

それがラーメン屋に対する敬意がないということなのか。

久石譲のマーラーに対する感想は東条碩夫さんとまあまあ似ていたので(音の整理ができていないところとか)、完全に見当違いでもなさそうだが、酷評は根拠を述べるのが大事。根拠のない酷評が悪口や中傷なのだろう。

反論は歓迎なのである。「こはだは第2楽章や第3楽章が散漫な音の羅列とか書いてたけど、実際は真逆だった」とか言ってほしいくらいだ。

昔のTwitterはコンサートの感想にしても賛否両論が入り混じっていて、もっと議論が活発だったように思う。

チケットを買って実際に聴きに行って長文の感想を書くって結構な労力なのだ。アーティストに期待しているからそこまでするのであって、チケットも買わないし聴きもしない人よりよっぽどアーティストや業界に貢献してると思うのだが。

「相棒」に出てくる覆面ミステリー書評家「毒薬」こと毒島幸一は、才能のない新人ミステリー作家から原稿を読んでほしいと頼まれる。「毒薬さんの書評はあまりに辛辣だが、それだけ丁寧に読んでくれているということ。そんな読者が一人でもいるのは作家冥利に尽きる」(要旨)と。

私の感想はそれほどのものではないが、よかった演奏会に限らず、いまいちな演奏会についても侃侃諤諤な感想が飛び交う方がクラシック文化の発展につながると思うのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?