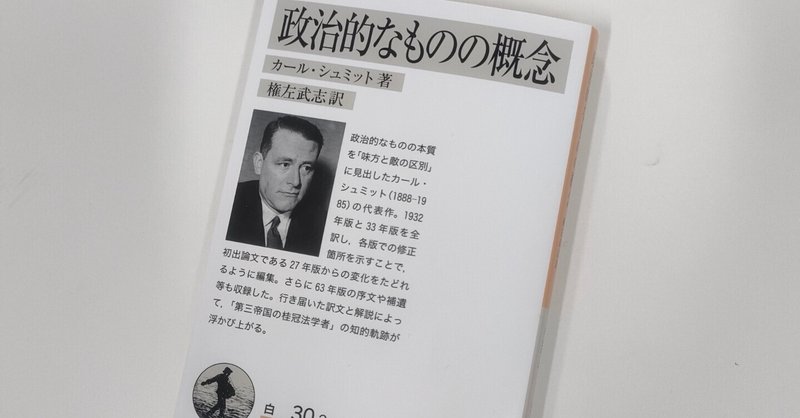

【書評】カール・シュミット『政治的なものの概念』--崇高な理念のために戦ってはいけない

カール・シュミットといえば友敵の理論である。すなわち政治的には友でない相手は敵で、敵でない相手は友という、身も蓋もない理論だ。とりあえずそういった極端な議論は嫌だな、むしろ友と敵の間に議論の橋を渡すことできないのかな、と僕なんかは思ってしまうが、本書にはそれ以外にも色々と面白いことが書いてある。

たとえば、「人類」や「平和」といった崇高な理念を持ち出して戦争を行うと、ある程度のところで戦いを止めることができなくなり、結局は極端に残虐な結果をもたらすという話。これはその通りだと思う。

あるいは、双方が自分は善だと思い込んでいる時ぐらい最悪な敵対関係はない、とホッブズが指摘しているという話題もいい。以前ホッブズの『リヴァイアサン』を読んで、激しくも鋭い考察に震撼したことがあるから、ここらへんは楽しく読めた。

ナポレオン軍の大砲など戦争技術が発展しすぎると個人的な勇気といった英雄的なものは消滅せざるを得ない、というバンジャマン・コンスタンの議論を紹介しているのも良かった。

これは南北戦争を扱ったスティーヴン・クレインの『勇気の赤い勲章』なんかを読んでもよくわかる話だ。戦場で男になる、と思い込んで戦争に参加したものの前線で右往左往するだけで、それでも故郷に戻ってくると、自分はいかに英雄的だったかを話す。でもそれは嘘だと自分だけは分かっている。

その他にも経済的な搾取と戦うためには暴力が必要である、というシュミットの議論はレーニンみたいで、マルクス主義者だろうがそうじゃなかろうが、これが書かれた1930年代ってそういう考え方がかっこよかったのかな。まあ今思えば、暴力を肯定してもろくなことはない、というのが歴史の教訓だろうが。あくまで真に受けずに読めば、勉強になるところも多い本だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?