3Dプリンタでついに地球脱出!?

3Dプリンタは、出た当初は騒がれましたが、今では珍しくありません。

今では、小学校の教育材料にも使われているようです。

文中のSTEAM教育とは、

Science(科学)

Technology(技術)

Engineering(工学)

Art(芸術)

Math(数学)

の頭文字で、冒頭だけでなく多くの教育機関が掲げているものです。

例えば、宇宙絡みだと下記のような取り組みも行われています。

コミュニケーションロボットPepperに、プログラミングという手段を通じて自身のアイデアを発表させる、というのはとても興味深いですね。

以前にもふれたとおり、大分県は2020年に大分空港が宇宙港(スペースポート)に選出されました。

・3千メートル級の滑走路

・産業構造の豊かさ

・観光資源(温泉や食・自然))

が決めてだそうです。

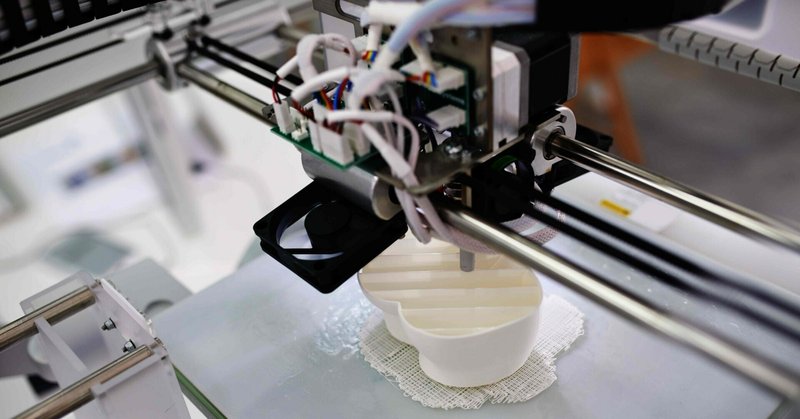

さて、話をタイトルの「3Dプリンタ」に戻します。

学校教育にも導入、ということは、産業でも当然使われています。

なんと、宇宙へ飛び立つロケットにまで広がっています。

ようは、

米国のベンチャー企業が8割相当の部品を3Dプリンタで作製し、先日無事打ち上げに成功した、

という話です。

この企業はレラティビティ・スペース社と言います。過去に起業の経緯含めて紹介された記事を引用しておきます。

SpaceX・Blue Originで活用されなかった(全体の質量比で数%程度)3Dプリンタに可能性を感じて独立し、なんとエンジンのコアとなる部品数3つ(!)で作製したとのことです。

あくまで、上記記事(2020年)時点ですが、最大1,250キログラムの人工衛星を地球の低周回軌道(大体高度2000km内で大半の商用衛星はこのエリアに集中)に乗せ、自社の打上げコストは1,000万ドルとのことです。(ケタは間違っていません。仮に1ドル133円としたら13億円!)

参考までに、SpaceXのファルコン9はこちらの公式サイトによると6,700万ドルです。(勿論この値だけで単純比較は出来ませんが、いかに破格かが分かるかと思います)

しかもスピードについても、開発で30日、打ち上げ準備に30日、合わせて60日で打ち上げが実現出来る、というこちらも規格外です。

実は彼らが目指すのは価格破壊自体ではなく、「火星でものづくりをする」ことです。

今回のエンジンを作った大型メタル3Dプリンターをそのまま火星に移植することも視野に入れているそうです。

イーロン・マスクだけでなく、世の中にはぶっとんで面白い人がたくさんいることを改めて痛感したニュースでした。

今回はあまりにこの企業が凄かったので絞りましたが、3Dプリンタ自体は可能性が広がっており、またどこかで他の活用方法なども紹介してみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?