江戸時代の季節のお惣菜10・11・12月編。古文書『女中嗜日用宝』を訳してみた

前回、遅ればせながらタイトルの月が旧暦だったのに気づき、現在の新暦に直すと今回は12・1・2月という冬の惣菜になります。そして今までいろんな話題を提供してくれた、この『女中嗜日用宝』の最終回となります。

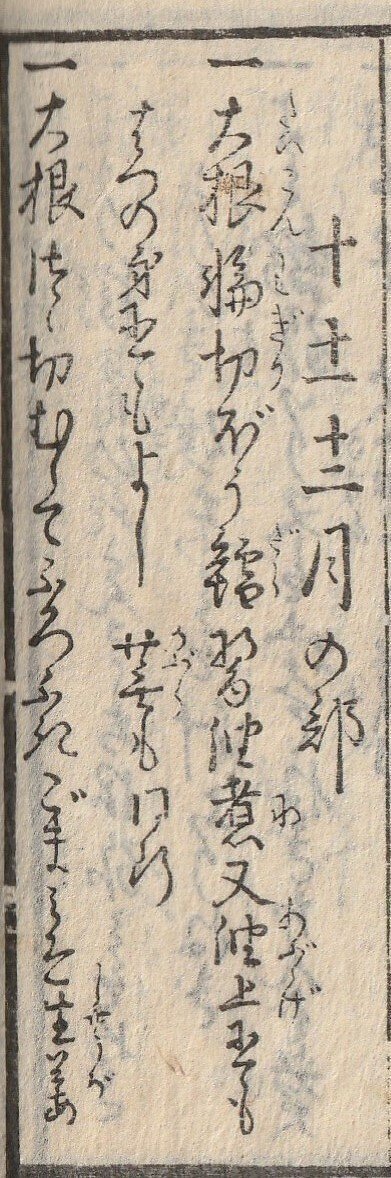

10・11・12月の部

●大根の輪切り・棒鱈の醤油煮。

または、油揚げでも、マグロでも良し。

大根の代わりにかぶでも良し。

※原文の「はつの身」とはマグロのこと

●大根を笹切りにして蒸し、ふろふきにして

ゴマ味噌生姜で。

●かぶも同じくふろふきゴマ味噌生姜で。

または、さいの目切りにし味噌汁すりゴマで。

●かぶ・揚げ豆腐の醤油煮。

または、茹でてゴマ醤油のお浸し。

あるいは、味噌和えも良し。

※原文の「蕪菜」とはかぶの異名

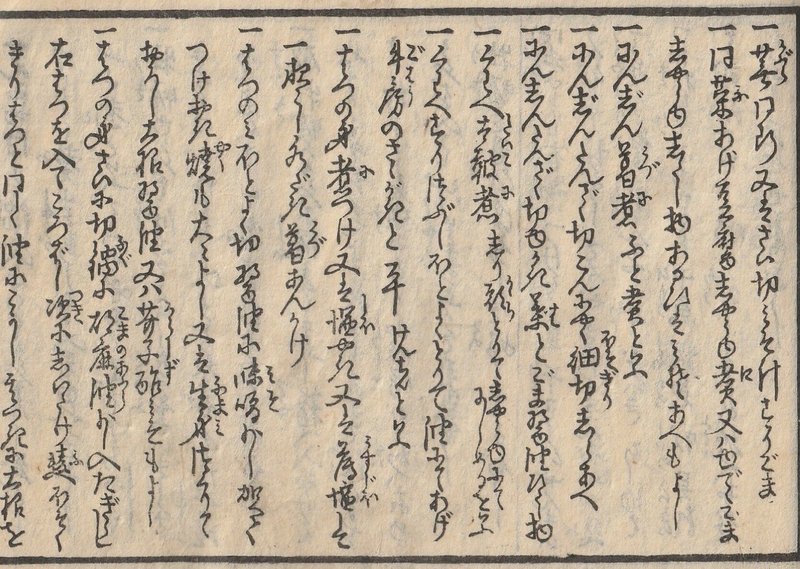

●人参葛煮(太煮という)。

●人参短冊切り・こんにゃく細切りの白和え。

●人参短冊切り・湯がき葉のゴマ醤油のお浸し。

●クワイ太鼓煮(上下を切り落とし、醤油で

煮しめたものをいう)。

●クワイをすりつぶし、ほどよく取って

油で揚げ、ゴボウのささがきとの一皿

(けんちんという)。

●マグロの煮つけ。または、塩焼き。

または、薄塩で一夜置き、水炊き葛あんかけ。

●マグロを程よく切って醤油に味噌を少し加え

漬け置いて焼くのも大いに良し。または、

生の身でお造りにし、おろし大根醤油で。

またはからし酢味噌でも良し。

●マグロを細かく切り、鍋にゴマ油を少し

入れて煮立たせ、マグロを入れて転がす。

次にしいたけと麩を細く切り、マグロと

同じように油で転がす。さらに大根を

千切りにし、同じく鍋に入れてじっくり

かき回し、薄だしでよく煮る。

生姜を絞り入れると大いに良し。

これをぶた煮という。

マグロがなければハマチでも良い。

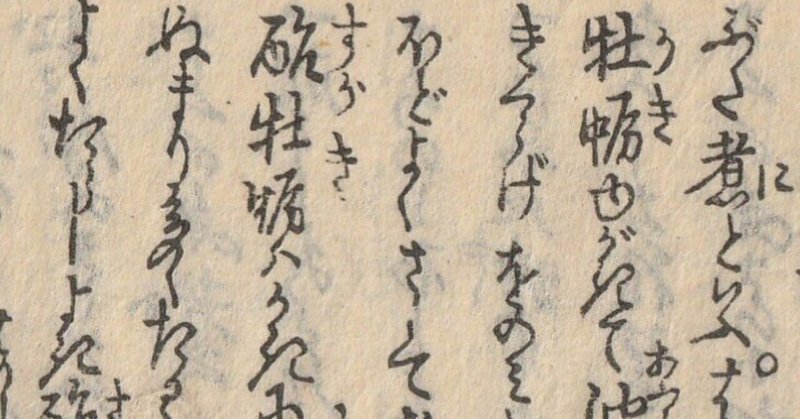

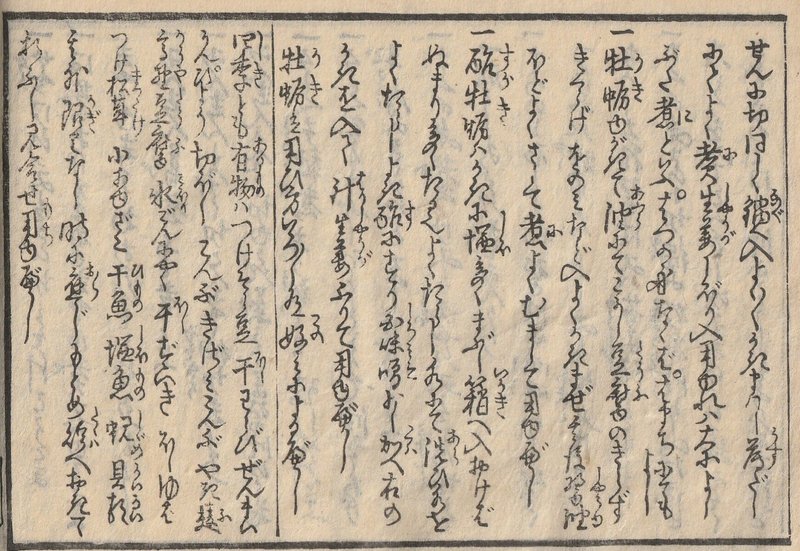

●牡蛎を湯がいて油で焦がし、豆腐のおから・

きくらげ・鯨の尾の身などを入れて

よくかき混ぜ、その後醤油をほどよく

加えて煮て、よく蒸して食べる。

※原文の「きらず」はおから・卯の花

※原文の「をのみ(尾の身)」は鯨の背びれ

から尾の付け根までの肉

●酢牡蛎は牡蛎に塩をたくさんまぶして

ざるに上げておくと、ぬめりが多く垂れて

くるのでよく垂らして水で洗い、

水気をよくきって、良い酢にすり白味噌を

少し加え、牡蛎を入れて針生姜を

ふりかけて食べる。

※針生姜=生姜を針のように細く切ったもの

牡蛎は食べ方がいろいろあるので、

好みに応じること。

____________________

どの季節にもあるものは、

漬けそら豆・干しわらび・ぜんまい・かんぴょう・

切干昆布・刻み昆布・焼き麩・高野豆腐・

氷こんにゃく・干し芋茎・干し湯葉・

つけ松茸・小鮎・雑魚・干魚・塩魚・しじみ・

貝類・そのほか限りなし。

※芋茎=サトイモやハスイモなどの葉柄

時に応じて手に入れて貯えておき、

折に触れて見合わせながら使うこと。

____________________

【たまむしのあとがき】

今まで食材の旬に関しては、さほど気にしない人生を送ってきたのですが、このシリーズを訳しながら、旬の大切さについてしっかり考え、少しずつ実践するようになりました。

古文書から自分の生活を見直す。

自然とそうしたことが出来るようになってきたように思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?