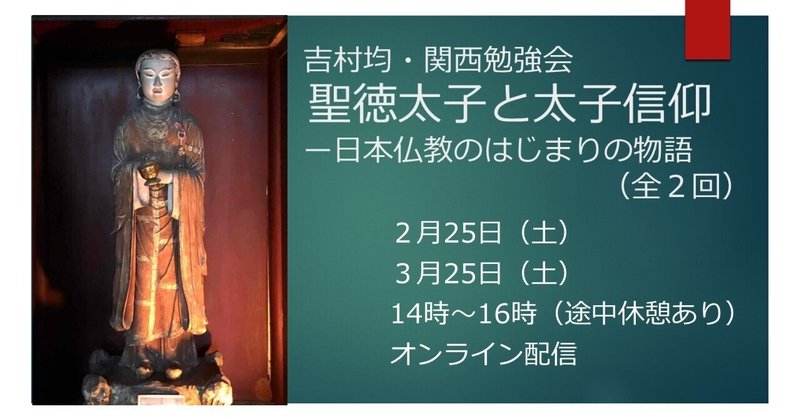

新講座・聖徳太子と太子信仰ー日本仏教のはじまりの物語(全2回)のお知らせ(オンライン)

聖徳太子というと、多くの人は「和」の精神(憲法十七条)を思い浮かべると思います。年配の方は、お札の顔というイメージが強いかもしれません。

しかしこれは近代になって作られたイメージで、明治以前は、聖徳太子は、日本に仏教を広めるために生まれた観音菩薩の化身として信仰の対象でした。(写真は髪を角髪(みずら)に結い、袈裟を着けて香炉を捧げ持つ孝養像、前近代で一般的だった太子の姿です。)

『日本書紀』で「憲法十七条」は日本という統一国家を構想したものとして位置づけられ、それを可能にするものとして、世界宗教としての仏教の導入がはかられました。

太子の没後、大阪の四天王寺や斑鳩の法隆寺、聖徳太子ゆかりの寺で太子伝絵の絵解きがおこなわれ、太子の伝記は日本仏教はじまりの物語として発展していきました。

2月・3月第4土曜日

開催予定日:2月25日、3月25日

14時~16時(途中10分休憩)

(配信後、期間限定でアーカイブ動画をご視聴いただけます。)

(予定内容)

第1回:『日本書紀』の仏教伝来記事から「憲法十七条」へ

第2回:太子信仰ー日本仏教のはじまりの物語としての太子伝の展開

(以前、話題になった「聖徳太子非実在説」についての講師の考えは、こちらをご覧ください。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?