ラザニアはママの味

ラザニアを初めて食べたのはいつですか?

私は、しっかりと思い出すことができる。

中学校に入って、半年過ぎたとき。

新しい学校、新しいクラス。

そして新しい級友たち。

これまでの公立小学校とのギャップにちょっと戸惑っていたし、電車で1時間半もかかる通学にもちょっと疲れていたけど、「遊びにいらっしゃらない?」とせっかくお声がかかったのだから、社会性をふりしぼって、遊びに行かなくっちゃ。

そう思って、でかけていった。

豊島区の上品な住宅街に建つ白亜の豪邸は、玄関から家まで距離があるというだけでも、私をおののかせるのに十分だった。

A子ちゃんは背筋のピンと伸びた優等生で、おうちはいかにも彼女の家らしく、そこら中の壁が本棚になっていて、

「テレビは、お台所に、料理番組をみる用の小さいのしかないのよ」

というようなお宅だった。

何から何まで、自分の家とは違っていた。

だから、とにかく、真っ白な壁やツルツルの床を汚してはいけないと緊張していたことははっきり覚えている。

「お昼ですよ~」

平和なテレビドラマのように、しっかりセットされた美しいヘアスタイルのA子ちゃんのお母さんが、エプロン姿で声をかけた。

パン屋の娘として育った私は、白衣と三角巾の上にエプロンをして「お昼?お店のサンドイッチとドーナツでいいわね」と友達をもてなす母親しか知らなかった。

だから、お洋服の上にレースの縁飾りがついたエプロンを着こなすA子ちゃんのお母さんは、素敵すぎて後光が差して見えた。

たぶん、本当に天窓があったんだと思う。

「うわーい、嬉しいわ、ママ。ラザニア作ってくれたのね」

A子ちゃんが玉を転がすような声でいった。

普段は冷静にピンと背筋を伸ばしたクラス委員の彼女がこんなに感激する「らざにあ」ってなんだろう?

目の前には、真っ白な陶器の器に湯気がほかほかした、なんだかやけどした皮膚みたいなものが置いてあった。

これが、らざにあ?

その横には、同じようにまっしろな鉢にパン粉のようなものがいっぱい入っていた。

「さ、熱いうちにたくさん粉チーズを掛けて、めしあがれ」

これが粉チーズ?

粉チーズといえば、私は細い緑の筒に入っているやつしかしらなかった。

それは週末に父が区営プールに連れて行ってくれた後、こっそり寄り道する洋食屋さんでナポリタンを頼むと一緒に出てくる特別な味だった。

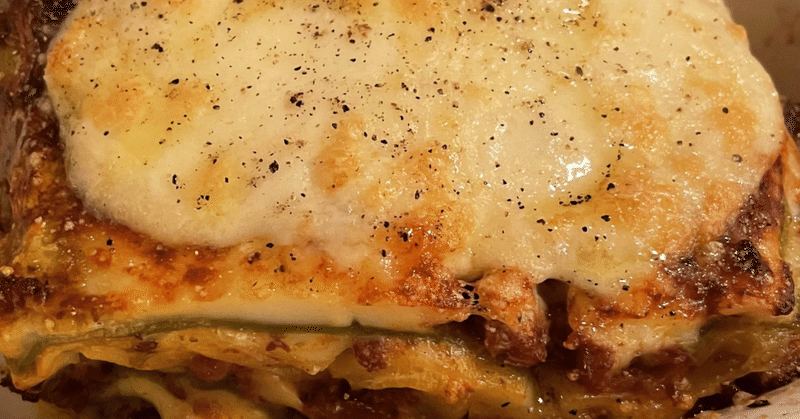

A子ちゃんのお母さんが、正方形にフライ返しで切り分けたラザニアを取り皿に移すとき、赤と白の切り口が何層にも重なっているのがわかった。

「すごい、風月堂のショートケーキみたいにキレイ」と思ったけど、A子ちゃんも、一緒にお呼ばれしたEちゃんも、こんなの見慣れているわという感じだったので、私は興奮を包み隠すことにした。

大きな正方形を、横目でこっそり確認して真似をしながら、フォークで切り取って口にいれた。

「うぉぉぉぉおいしーーーーーーーーーい」

クールでいようと思った13歳。

でも、初めて食べるラザニアの美味しさには勝てなかった。

おいしい。

なんだこれ。

なに、このペロンとしていてトゥルンとしてて、トマトとお肉がじゅわーっとするもの。

まさに、「路傍の石」の吾一そのものだった。

「この中に入っているあんこみたいなのは、なんです」

「それかい、それはジャムだよ」

「へえ、ジャムってんですか。うまくって舌がとけちゃいそうですね」

「五助、そんなに好きなら、残ってるのもってってもいいよ」

「でも、おぼっちゃんのが、なくなっちゃうじゃありませんか」

「いいよ。おれはまた、あとでもらうから」

秋太郎はそう言って、菓子ザラの中のワッブルを紙に包んでくれた。吾一はこのときぐらい秋太郎をありがたいと思ったことはなかった。できないどらむすこの背中から、この時ばかりはさっと後光がさしたように尊く見えた。

『路傍の石』(新潮文庫)山本有三

A子ちゃんがドラ娘だったわけではない。

ただ、この新鮮でエキゾチックな「旨いもの」に出会ったこの日の感動を思い出すたび、私はいつも、「路傍の石」のこのシーンを思い起こしてしまうのだ。

♢

「こんな美味しいもの、きっとうちの家族は誰も知らないに違いない」

あんなかっこいいお家に住んで、素敵なお母さんがいる子たちだけの秘密。

このらざにあという食べ物を、私は母親に自慢したくてしょうがなかった。

「ね、あのさ、今日さ、A子ちゃんちにいったじゃない?そしたら、らざにあってオイシイのが出てきたの」

私は、顎をとんがらせて、母親にいった。

「ああ、ラザニアね。そうね、あれは作るのが大変だから、ずっとお家にいるお母さんじゃなくっちゃなかなか作れないわね」

え?知ってるの?

働くお母さんの家の子は食べられないものなの?

「そんなことないけど、ほら、うちはおじいちゃんもおばあちゃんもいるでしょ。あんまりトマトの酸っぱい味は好きじゃないっていうし、そもそも洋食はね…。うちだってせっかくちゃんとしたガスオーブンがあるんだから、作れないことはないんだけど。そう、そんなにおいしかったの?よかったわね」

母との会話は終わり、我が家の食卓にラザニアが上ることは決してなかった。

♢

「今日の帰りさ、ダッキーダックいっちゃう?」

午前中授業で、お掃除の後は帰宅の日。それは絶好の寄り道チャンスだった。

当時は洋食屋ブームというのだろうか、すーぷ屋、くいしん坊、ダッキーダックにイタリアントマト、お昼ごはんもだけれど、その後に食べられる甘いものを目当てに、仲間でよく立ち寄った。

「私、ラザニアにしちゃおっかな。サラダもつけて」

その頃にはもう、ごくごく普通に「こんなの前から知ってるわよ」という顔をしてオーダーするメニューになっていた。

でも、あのときの、大きな白い陶皿を鍋つかみをつかって抱えたA子ちゃんのお母さんのイメージは、ずっと記憶に残っていた。

それに、お店でこぢんまりと上品に出てくるラザニアは、あのときA子ちゃんのお母さんが大きなお皿から目の前で切り分けてくれたやつには勝てない気がした。

♢

「で、もう最後のご飯になっちゃうわけだけど。」

と、アントニオのお母さんがいった。たぶん。

なぜかというと、それはイタリア語で、私は自分のスペイン語の知識と想像力を総動員して、その週末を乗り切っていたから。

「一番遠くから来た人のリクエストで最後のご飯をつくるよと言ってるよ」

と、アントニオが訳してくれた。

私とスペイン人のブルーノは、二人で、夏休みに実家のシシリア島に帰っているアントニオを訪ねていた。

私達三人はなぜかウマがあい、仕事の後によくピザやタパスを一緒に食べに行く仲だった。

そのたびに、「いやあ、ロンドンで食べるピザは(タパスは)比べ物にならないよ」と美食の南ヨーロッパ出身の男たちは私に言い続けた。

「やっぱり本場のほうが数段美味しいし、なによりロンドンに比べたら嘘みたいに安いしね」

そういわれるたびに、じゃあ最初がシシリアで、その後がバルセロナ訪問ね、と私は冗談で返していた。

アントニオは「うちの家庭農園は収穫期にはものすごい量の野菜が採れちゃうから、両親は食べてくれる人大歓迎だよ」と真剣にいっていたし、彼の生真面目な性格からいって、本当に遊びに来いと誘ってくれているんだとわかった。

ただ、私達はみんな出張ばかりで忙しかったし、ようやくその話が実現したのは、4年後のことだった。

♢

カターニア空港からレンタカーで2時間半。

それも、後半は道がガタガタで突然大きな穴が空いていたりする「自称」高速道路を通り、ようやくたどり着いたその村は、とてもこぢんまりとしていて、切り立った山の間に家々が寄り添っているような感じだった。

そこでは、みんながアントニオを知っていた。

角を曲がるたびに、

「おおお、アントーーーーーニオ!帰ってきてるのか!」

と足止めされ、抱きつき、握手し、キスをして、そこでようやく気づいたように相手が私達の方をチロとみる。

アントニオが同じようにこちらをみながら説明をする。

相手はウンウンそうかとうなずき、私達はただニコニコする。

これを30m置きくらいに繰り返していた。

いいなあ、自分の郷里に帰るって。

♢

その村から車で10分ほど離れたところに、アントニオの家族が代々もっているファームハウスがあった。

「もともとは、ちゃんとした農家だったんだけど、父さんは役所づとめして、まあ引退したけど、それに母さんはまだ会計事務所で働いてるだろ。面倒は見きれないからって、周囲の農家の人に農地は譲って、で、庭だけにしたんだよ」

そう。家族はみんな「giardino(庭)」という単語を使っていた。

でも、それが指すものは、

手前には広いトマト畑、茄子畑、ズッキーニやら、スイカやら。

その奥にはオリーブの木が30-40本。

その先にはプラムやらレモンやらが40-50本。

「あと、フェンスを越えたところにはブドウ棚もちょっとだけね」

えーっと、庭ってことばの意味を考え込んじゃうんですけど。

♢

こうして、私達は、シシリアの太陽を浴び、肥沃な大地で育った健康的な野菜たちが使われたお母さんの手料理をもりもりと食べ、自分たちもシシリアの太陽をたっぷりと浴び、土地のワインを楽しみ、ただただのんびりと週末を過ごした。

私達の訪問にあわせて、ローマに住んでいるアントニオの妹家族も帰省して(日本人が来るの?こんなチャンスないわ!私、日本が大好きなのよ!)4歳の姪っ子もいっしょに、みんなで「庭」の収穫、ピザ窯の火起こし、そして近所の人たちも誘ってピザ作りコンテストをして楽しんだ。

♢

そして、とうとう明日のランチを食べたら、私達は空港へ向かうという最後の夜がやってきた。

アントニオのお母さんが、私をみていった。

「最後のごはんは、あなたが食べたいものを作るわよ」

「ラザニア!」

アントニオの訳を終わりまで聞かずに、私はそう答えていた。

その返事に、アントニオのお母さんも、お父さんも、そして妹一家もニコニコと笑った。

「あれ、私なんかおかしなリクエストをしちゃった?」

アントニオを見上げた。

「ははははは。違うよ。笑ったのは、それが僕たち兄妹がいつも答えるメニューと同じだからだよ。もう、立派にこの家の子だね」

♢

最後の朝。

涙雨のようにざあざあと降る雨の中、シャワーを浴びていたら、朝7時だというのに階下のキッチンからトマトの匂いが窓越しに入ってきていた。

あれ、今朝は朝ごはんにもトマトを使うのかな?

シシリアの夏は、とにかく烈火のごとく厳しい日差しとの戦いだ。

だから、朝ごはんはブリオシュにレモンシャーベットを挟んで食べたり、本当に、する。

その話を日本で聞いたとき、イタリア通を気取りたい人が大げさに言ってるだけだと思っていた。

けれど、最初の朝、アントニオのお父さんが嬉しそうに私にレモンシャーベットを取り分けてくれて、自分にはさらにひとすくい余分に盛ったシャーベットをブリオシュに挟んでニッコリ嬉しそうに食べるのをみて、信じるしかなくなった。

だから、朝トマトソースを食べるなんて(しょっぱい系好きの私には嬉しいけど)おそらくありえない。

と、いうことは。

♢

「ボンジョールノ!」

着替えてキッチンに降りていくと、コンロの前にはすでにお母さんが陣取って大鍋をかき回し、お父さんが新聞を読みながらテレビを観ていた。

テーブルにはやっぱりブリオッシュ。

トマトソースは?

「ふふふ、お昼までにちゃんと美味しく仕上がるよう、今朝は早くから煮始めたわよ」

とお母さんがニッコリいった。

普段だったら夕飯のために作るメニューだけど、今日はランチに間に合わせないといけないものね、と朝5時から作りはじめてくれたという。

「だって、ギリギリまで生きてた採ってすぐのトマトを煮なくちゃダメだから、朝、まず庭まで収穫に行ってから煮始めたわよ」

これを愛と呼ばず、なんと言おう。

♢

お昼ごはんの時間になり、お母さんが、いっぱい焼き込まれた黒いオーブン皿を鍋つかみで抱えて、ダイニングルームへやってきた。

お母さんがキッチンから上がって来る前から、もう、家中がおいしいラザニアの匂いでいっぱいだった。

「私ね、13歳まで、ラザニア食べたことがなくって」

と、取り分けてくれるお母さんのことをみんながじっと見つめるなか、私がいった。

アントニオが訳すと、お父さんが「なんてこった!」という顔をした。

「だって、もう30年以上前の日本での話だよ。その頃日本ではイタリア料理なんてマカロニとスパゲティしかなかったもの。それでね。はじめて食べたときに、こんなにおいしい食べ物が世の中に存在するなんて!って信じられなかったの」

そうだろ、そうだろという顔にお父さんは変わった。

お母さんも、そうよねという顔をして、ことさら大きく盛ったお皿を私に渡しながらいった。

「ラザニアにはいっぱいお母さんの思いが入っているからね」

そのラザニアは、本当に本当に濃いおひさまの味がして。

忘れられない味だった。

♢

今日はnoteに何を書こうかな、と思っていたら、携帯にアントニオからメッセージが入った。

楽しく美味しかった夏の後、転職したアントニオはバルセロナに引っ越した。

2年前、バルセロナ出身のブルーノが帰省するタイミングで私も遊びに行き、3人でタパスを食べたり海岸を散歩したのが、顔をみた最後だ。

残念ながら、今はヨーロッパのお互いの国さえ、アジア並に遠い。

それでも、不思議なことに、ちょっと不安なとき、ちょっと迷っているとき、見透かしたようにメッセージがやってくる。

「どう?元気にしてる?」

そして、今日も。

最後に、いつもと同じように、こう書いてくれた。

「分かってるよね。あのシシリアの山奥の村はいつでもキミを大歓迎するってことを」

その途端、あのトマトソースの味が口中にひろがる。

シシリアのおひさまの、シシリアのお母さんの味。

東京にいる母が、私にラザニアを作ってくれる日はきっと来ない。

けれど、私には朝早くからトマトを採りに行ってまでラザニアを作ってくれるお母さんがシシリアにいる。

郷里が、世界中に増えている。

いただいたサポートは、ロンドンの保護猫活動に寄付させていただきます。ときどき我が家の猫にマグロを食べさせます。