短編小説『消えゆく女性制服』

子供の頃にお母ちゃんと一緒に行った銀行で、お金のことだからお母ちゃんは子供のあたしに詳しいことは話したがらなかったけど、お母ちゃんがあの日、何しに銀行に行ったかは問題ではない。お母ちゃんが窓口でお話をしている間、あたしはひとりぼっちだった。お母ちゃんはすぐそこにいる。それが余計にあたしを孤独にさせた。いつもあたしを大事にしてくれる、いつもあたしに眼差しを向けるお母ちゃんの背中があたしを拒否してる気がした。あたりを見渡してみるとあたしを拒否してるのはお母ちゃんだけじゃなくて、銀行全体がよそよそしかった。早足で歩いていくスーツのお兄さん、丁寧すぎる電話応対の声、綺麗なお辞儀で目は笑っていない職員さん、目まぐるしく移ろうデジタルの数字、そのどれもがあたしからそっぽ向いているようで、この世界はあたしがいなくても何か変わるのだろうか、景気がいいとか悪いとかあたしにはわからなかったけれど、お金に振り回されて人々が右往左往忙しくしている銀行は騒がしいのに、あたし一人ぽつんと取り残されていて、あの人たちが一生懸命現在を生きているところ、あたしだけもう振り返られない過去みたいだなと思っていました。

あたし、泣きそう。というか、もう涙は表面張力で眼を満たしていたかもしれない。紺のベストに赤いリボンを付けた職員さんが椅子に座っているあたしの前に膝をついて微笑みかけてくれたから、あたしは眼から溢れてしまいそうなそれをどこの筋肉に力を入れたか、とにかく必死に溢れてこないように力を入れながら、だけどあたし、過去じゃなかったんだって。もしくは過去はあたしだけじゃなかったんだって。お姉さんがあたしに何を言ってくれたのかも覚えてないけど、あのお姉さんはあたしにとって優しさの象徴だったから、あたしにとって紺のベストと赤いリボンも自然、優しさの象徴となり、いつか自分もあの制服の似合う人になるんだって、あんなにあたしを置いてけぼりにした世界なのに、あのお姉さんのおかげでそこは、目指したい場所になったのでした。

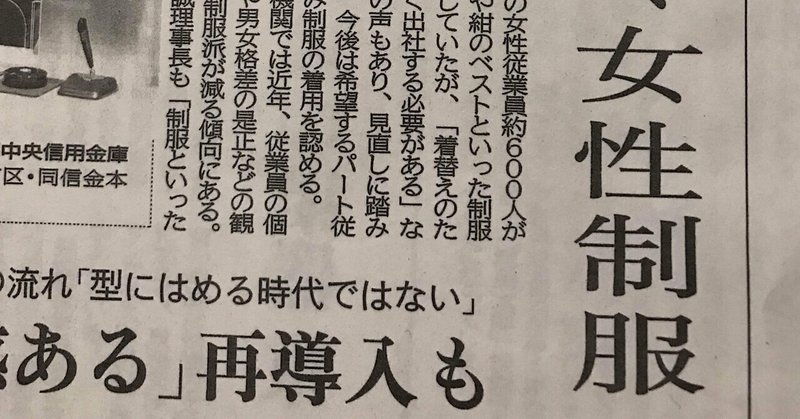

あれから十数年が経ちまして、あたしは晴れて京極セントラル銀行の職員として働くことになりました。あたしはあの紺のベストと赤いリボンを、あの優しさの象徴を身につけて、地域の皆さんと金融業界の、文字通り窓口になりたいと思っておりました。あたしにとっては、あの制服を着ることが何よりの優先事項であったのですが、京極セントラル銀行では従業員の個性尊重や男女格差の是正などの観点から、制服が廃止されることになり、あたしはあの憧れの紺のベストと赤いリボンで業務にあたることができなくなりました。みんなこれでよかったと笑い合っている。あたしはなんの愛着もない好きでもないスーツを着てさほど興味があるわけでもない仕事について先輩の指導を受けながら、あたしだけもう振り返られない過去みたいだなと思っていました。

#令和4年4月9日 #小説 #短編 #短編小説

#note小説 #note文学 #毎日更新 #毎日note

#ジャミロワクイ #ジャミロ涌井 #涌井慎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?