『僕みたいだ』

細くて薄い金属の先端を、工作用のペンチで挟んで慎重に力をかける。ペンチを離すと、金属の惰性でカールが軽くピーンと跳ねる。

最後の仕上げができた。

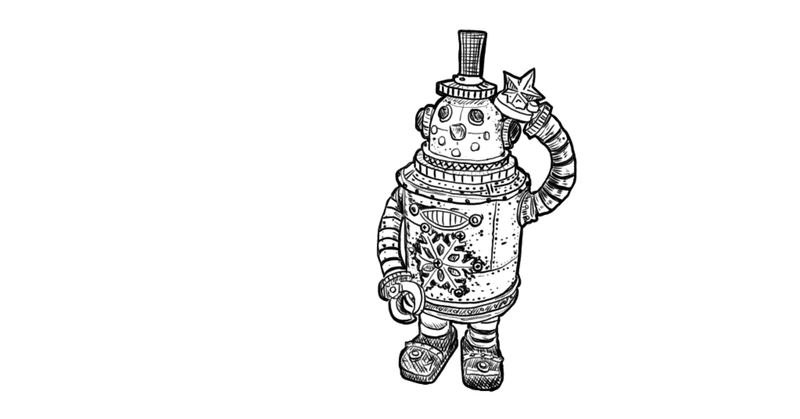

高さ15センチほどの人型のブリキを細部までじっくりと眺める。

癖のある髪、左右に離れた小さな目、頼りなげな八の字まゆげ、小さなだんご鼻に、大きなアゴ。

「僕みたいだ」

大きな頭に対して決してバランスが良いといは言えない円筒状の胴体。手足はそれぞれ胴体との接続部と、膝などの主要な関節が可動式になっている。

アゴの左右は小さなネジで止めてあり、口をパクパクと動かして開閉することができる。

大きな頭の中身が空っぽなのが落ち着かなくて、細切りにした金属を脳のように丸めて中に入れてある。

全身をくまなく眺めて動かしてみたあと、僕は彼の手をつまんで握手のようにキコキコと動かした。

「よろしく、僕の分身」

そして、指先で彼の口をパクパクと動かしながら、おどけた口調で「よろしくな」と甲高い声を当てた。

6畳ほどの狭い自室の寝床以外を占領しているのは、工具と材料の山。油と塗料の臭いが漂う作業机の一角に、この新しい作品を並べた。

見た目のバランスはともかく、自立できるように重心はきちんと取ってある。

ブリキ制作はこれで10作目。人の形は初めてだった。最初はカーブがうまくいかずに歪んでいた造形が徐々に上達し、可動の技術も上達して、今回が最も良い出来になった。

部屋のドアをトントントン、と少しリズムを付けて叩く音がした。

食事の合図だ。

足音が立ち去るのを確認してから部屋を出る。誰とも顔を合わさず、誰もいないダイニングに降りて一人で用意された食事を取る。

この家から一歩も出ず、ひとつ屋根の下に暮らす両親とも一切顔を合わさなくて済むシステム。

僕は、引きこもりだった。

食事を取って自室に戻る。

誰にも侵略されない、自分だけの狭いけれど落ち着く空間。

作業机の前に座り、先ほど完成したばかりの人型のブリキに彩色でもしようかと、作業机の横にある棚の塗料に手を伸ばした。

「カッコ良くしてくれよ」

ん?

突然聞こえた声に、僕は後ろを振り返る。

誰もいない。

気のせいかと再び塗料の棚から色を選ぼうと指先を伸ばす。

「渋めの青か、黒はどうだ」

確かに聞こえた!

僕は手元に置いたブリキ人形をまじまじと見た。

「ミリタリーもいいな」

頭の両側にネジ止めした大きなアゴをパクパクと動かして、彼は確かに僕の意志とは関係なく勝手に動いていた。

驚く僕に向かって、ブリキの人形は「ビックリしてるね」と少し得意げに言った。

「人間の脳って電気信号で動いているじゃないか」

何となく知っている知識だったので僕はうなずいた。

「僕も同じさ」

要するに、金属でできている彼の体と、頭を空っぽにしたくなくて金属クズの塊を入れた僕の思い付きが、思いがけず彼の身体に魂を宿らせてしまったらしい。

戸惑う僕に向かって、ブリキは「よろしくな」と片手を差し出してきた。

僕が当てた少し甲高い声によく似ていた。

***

ブリキの工作を趣味にしてから、時々材料を買うために外出するようになった。

母親に頼んでも要領を得ないので仕方なくだ。

屋内のよどんだ空気にすっかり慣れた肌は、外の風に当たるとガサガサに荒れる。

工具や工作の素材を扱う雑貨屋の扉を開く。

薄暗い店内には年代を感じる色褪せた箱が積み重なり、こちらも年齢を重ねた店主が僕に「いらっしゃい」と声をかけながら、ずれたメガネを指で直した。

長年ほとんど外出をしなかった僕が、久々に訪れたのがこの雑貨屋だった。

自宅から徒歩圏内の商店街にあるその店は、子供の頃に文房具やプラモデルを買うために通っていたから店主とも顔見知りだった。

「あんた、唇の荒れがひどいね」ショーケースを兼ねたガラスのカウンター越しに会計をしながら、店主が僕の口元を心配してきた。

ひび割れたところの出血が乾いてかさぶたになっている。

「隣の薬局で薬でも買っていったらどうだい」

店主の言葉に従って、雑貨屋に隣接する薬局に寄ることにした。

初めて行く場所は緊張するので大きなマスクで顔を隠した。

店の前に立つとセンサーで自動ドアが開き、白衣の男性がニコニコとこちらを向いて「いらっしゃいませ」と声をかけてきた。

個人経営の小さな薬局は、店内の半分は処方箋の対応スペースで、残り半分に医薬品などが必要最小限置かれた棚が並んでいた。

「唇が、荒れて」初めて入る慣れない場所で、ボソボソと話す。

「そうですか、少々お待ちください」そう言うと男性店員は奥に向かって「薬、見てもらえますか」と声をかけた。

処方箋を扱うガラス張りのエリアの中の、透明なアクリル板に仕切られた向こうにいた人影がゆらりと動いて、ゆっくりとカウンターに出てきた。

ニコニコした男性店員とは対照的に、奥から出てきた白衣の女性は不機嫌に見えた。のそりとした動作は面倒な仕事に呼ばれたからだろう。申し訳なく思った。

「こちらのリップがいいんじゃないですか」と示されたものを手に取り、そのまま会計を済ませた。

男性店員が明るい対応でレジを打つ頃には、彼女は背を向けてガラス張りの奥へ戻っていた。

自室に帰って買ったばかりのリップを塗って潤った僕の唇を、ブリキの人形はじっと見つめていた。

「次はお前の番だよ」僕は彼を取り上げて、関節の動きを確認しながら丁寧に油を差す。

ブリキはニヤニヤしながらくすぐったそうに身をよじった。

***

ブリキ人形の環境を整えるために、彼が暮らす設定の水車小屋や手押し車などもブリキで作った。

彼は自分の力で動かすことのできる道具をとても気に入っていた。

オモチャ遊びの延長のような穏やかな日々を過ごしていたある日、いつもとは違う荒々しい足音がしてドアがノックもなしにバンと開いた。

振り返るとそこには兄が立っていた。

「いつまでこんなところで怠けているんだ」

良い会社に勤め、結婚して子供もいる優秀な兄にとって、実家で引きこもっている弟の存在は心配よりも苛立ちの方が強いらしい。

勝手にドアを開けない両親に慣れて部屋のカギをかけていなかったことを後悔した。

僕の返答も聞かずにづかづかと侵入してきた兄は、僕の作業机に並ぶ工作用品を見てフンと鼻をならし、そして横に並ぶブリキ作品に目を向けた。

「こんなガラクタを作るのがお前の生活か」

バカにした口調で兄がブリキの人形を手にする。

「ガラクタって言うな」

ブリキの人形が反論する。

「うゎあ!」

兄が思わず投げ出した彼を、僕はなんとかキャッチした。

「ど、どういうことだ」

動揺を隠さずに兄が震えた声をあげる。想定外の出来事には昔から弱かった。

「これは僕が作ったブリキの人形だ。人間と同じように電気信号で動くんだ」

つじつまが合うような合わないような僕の説明を聞きながら、兄は深呼吸を繰り返して「そうか、そうか」と呪文のように自分を落ち着かせる言葉を唱えた。

その後、兄はいくつかの質問を僕やブリキの人形に向けてきて、僕たちはお互いの言葉を補い合うように答えた。

やがて目の前で起きていることが事実だと認識した兄は次第に冷静さを取り戻し、今度は宣伝しようと言い始めた。

「これは絶対に世間に広めた方がいい。話題になれば取材がくるし仕事もできる。お前の特技で収入が得られるようになるんだ」

優秀なビジネスマンである兄は、話しているうちにどんどんアイデアが広がって饒舌になり、僕はただ圧倒されていた。

「じゃあ、段取りをつけてまた来るよ」

見たこともない陽気な兄を、僕とブリキは唖然として見送った。

「どうする?」僕は不安になりブリキの人形に尋ねた。

「さぁ、やってみないと分からないな」ブリキのほうが落ち着いて見えた。

それからの兄の行動は早かった。

僕のブリキ工作を紹介するSNSを作成し、写真や動画を撮るために頻繁に僕たちの様子を伺いに来るようになった。

ブリキの人形が能動的に動く姿は当初ネタか仕掛けがあるのだと思われていたが、徐々に信用する視聴者が増え、気が付けばみるみるファンが増えていた。

同時期に増えてきたのがブリキの注文だった。

元々得意としていた緻密な作業が評価を呼び、ブリキ作家が少ないこともあって次々と制作依頼が舞い込むようになった。

従来のレトロなデザインも人気だったが、特に問い合わせが多いのはブリキ人形だった。

僕のしゃべるブリキ人形を模したデザインは製作が間に合わないほどの注文が絶え間なく届いた。

作業を効率化するため、各部品を複数同時に制作し、流れ作業のように組み立てた。

当のブリキ本人も、自身と同じ部品を並べて組み立てやすく整理する手伝いをしてくれた。

彼と同じく魂を宿してしまわないように、頭の中に金属の塊は入れていない。これは兄にも秘密にしているが、どうせ外見からは区別がつかない。

取材は極力断ったが、これも仕事の一環だからと兄に強く諭されてしぶしぶインタビューなどに答えることもあった。

人と話す機会が以前よりずっと増えていた。

唇の荒れがひどい。

いつもの雑貨屋で材料を仕入れたあと、隣の薬局にも定期的に立ち寄った。

その日は男性店員が不在で、薬剤師の女性が相変わらず面倒くさそうに奥からのそっと出てくる。

「いつもの」と常連らしい言葉をつぶやいた瞬間、唇のかさぶたがまた割れて、痛みに思わずマスクを外した。

初めて患部を見た彼女が一瞬目を見開いた。「そんなに?」

よほど見た目がひどかったのだろう。

「一度、皮膚科に行きなさい。そこで診察して処方箋を出してもらって。ちゃんとした薬を出せるから」

病院は抵抗があったが、このまま口を動かすたびに痛みが続くのも困るので彼女に言われた通りに近くの皮膚科へ行き、その処方箋を持って再び薬局を訪れ、小さな金属製のチューブに入った軟膏を処方してもらった。

薬の効果が出て、悪化の一途を辿っていた唇の状態は次第に改善していった。

自分に薬を塗りながら、まるで油を差すブリキ人形みたいだな、と思った。

不思議なブリキ人形との奇妙な日常を面白がる興味本位の視線にも慣れ、ブリキ作家としての仕事も軌道に乗ってきた。

徐々に増える発注をブリキ人形の手を借りながら取り組むうち、僕は彼の不器用さに対して次第に苛立ちを感じるようになってきた。

「そこの部品、向きが違うだろう」

「形を揃えて曲げるくらいできないのか」

僕の指摘を受けるたび、ブリキはそそくさと動いて間違いを直した。でも本当はこんなことくらい、指示しなくても自分で気付いて動くべきなんだ。

圧倒的強者であった僕は、ある日とうとう日課だった彼の世話を投げ出した。

「いつまでも僕に頼っていないでさ、自分でやれよ」

僕は潤滑油の入ったスポイトを彼の前に投げつけるように乱暴に置いた。

そして背を向けた。

なかなか収まらないイライラは重い疲労になり、布団に横になると僕はそのまま眠りに落ちていった。

とても静かな夜だった。

翌朝。

深い眠りから目を覚ますと同時に昨夜の自分の言動を思い出し、気まずさに頭をかきながら彼のいる作業机へと向かった。

「おはよう」定位置に立つブリキの人形に声をかけた。

返事がない。

彼は自分が受けた仕打ちに納得できずに機嫌を損ねたままなのかもしれない。

「昨日は悪かったよ。すぐ油を差してやるからさ」彼を手に取り、僕は違和感に気付いた。いつもならキョロっと僕を見る彼の目は固まったままで、体は身動き一つしない。

この時僕はまだ、彼が昨日の抗議のためか、あるいはふざけているのだと思った。

「おい、起きろよ」

顔の横にあるネジに油を差し、あごがなめらかに動くのを指で確かめる。

それから、首、肩、腕、足と関節すべてに油を差して可動を確認していくが、そこには自発的な動きどころか抵抗すらなく、ブリキが自分で動き出す様子はまるでなかった。

暗い予感を振り払うように、僕は彼の口を動かして「おはよう」と甲高い声を当てた。

「昨日は…」さすがに腹が立ったぞ。

彼の声色で続けようとしたが、声が続かなかった。「昨日は…」

自発的に動かないあごを動かし、手を動かし、僕に向かって抗議をするかのような演技をさせながら、力を、魂を失っているブリキの人形に向かって僕は自分の声で言った。

「昨日は…ごめん」

ボトボトと大粒の涙が落ちてきて、止まらなかった。

彼はそれっきり動き出すことはなかった。

***

ブリキ作家として、僕は今も生計を立てている。

あれから間もなく、魂の宿った不思議なブリキ人形は嘘だったと公表した。

話題になっていただけに、様々な批判、暴言、バッシングは強かったが、しばらく引きこもっているうちに嵐は収まり次第に忘れ去られていった。

一方で、徐々に復活したのがブリキ制作の注文だった。一時でも名前が売れたことから作品に対する需要が根強く、一つ一つ真面目に対応しているうちに固定客も増えて、今では安定した収入源となっている。

オカルト的な注目がなくなった分、以前よりずっと快適だった。

意外だったのは兄の反応だ。

あのブリキ人形の動きは僕が仕組んだものだと説明した。声色も真似てみせた。

どれだけ叱られるかと身をすくめる僕に、兄はしばらく黙ったあと「すまなかった」と謝罪の言葉を口にした。

「俺が焦ってお前を追い詰めていたんだな」

そしてブリキ人形を手に取り、言った。「よく考えたら、あれはふざけていた時のお前の声だよ。なんで気付かなかったんだ」

申し訳なかったと兄は言って、その後は僕と同じかそれ以上に関係各所に頭を下げて回ってくれた。

攻撃的な騒ぎに耐えることができたのは、兄の存在があったからだ。

ブリキ制作の仕事が波に乗るにつれ実家の自室では手狭になり、今は庭の納屋を改造した工房で製作を行っている。

両親も喜んで協力してくれた。

広くなった室内の一角に特設した箱庭で、水車小屋や手押し車などに囲まれてブリキ人形は今日も僕を見つめている。

僕も彼のメンテナンスを欠かさない。

小さなスポイトの先で精密な関節に必要な量の油を注意深く差す。

こんな精密な作業を、僕よりずっと関節の少ない彼に押し付けるなんて、無理難題にもほどがある。酷い仕打ちを思い返して自戒することも日課の一つだ。

思い返せばわずかな時間だったけど、まるで僕の分身みたいな彼と語り合って過ごした日々は、間違いなく今の僕を支えている。

「分かっているじゃないか」

ブリキ人形の口を動かしながら、甲高い声色で台詞を当てる。

ふふっと笑いがこみ上げる。

と同時に「いてっ」と声を上げた。

かなり良くなったものの、治りきっていない唇のひび割れがまた痛んだ。

「またなの、大丈夫? 」

僕の声を聞いて、工房の奥からのそりと妻が出てきた。

薬局が休みの日は、こうして一緒に工房で在庫の整理や書類業務を手伝ってくれている。

「ちょっと見せてみなさい」

愛想のない表情で、仕事だけは的確に行うところは変わらない。

僕より上手に薬を塗ってくれる彼女に、おとなしく顔を向けた。

***

箱庭から向き合う2人を覗き、彼らに届かない小さな声でつぶやいた。

「僕みたいだ」

終(5999文字)

スキやシェア、コメントはとても励みになります。ありがとうございます。いただいたサポートは取材や書籍等に使用します。これからも様々な体験を通して知見を広めます。