雨がやんだら錆びついた手で転していけ

何か困難や試練が訪れた時。

自分のしたい事が叶わない時。

在りたい自分になれない時。

私は途方に暮れる自分の気持ちや感情を、なるべく見つけたいと思う。

「そうかそうか、そう思ったよね」

「悔しいんだよね、あともう少しだったね」

「誰にもわかってもらえないのはつらいね」

「お腹がちくちくするのは気持ちから来てるんだろうね」

「もう何もしたくないよね」

気持ちがふて寝を決め込んでいる。

「もうやーめた」「しんどい」といそいそと私の気持ちはほかほかのお布団に向かっていって、バタンと倒れてそのまま、夢の中だ。

現実もそのようにしたいが、どうしてもそのようにはいかない。

私には(大したものではないが)幸いなことに、こんな人間でもいろいろとしなければいけない役割はある。

誰かのお母さんでもあるし、誰かの妻でもある。

誰かの子供でもあり、お姉ちゃんでもある。

誰かの友人でもあり、同僚でもあり、先輩でも上司でもある。

枕の上でシュークリームの夢を見てよだれを垂らして寝ている場合ではない。

そういう時は職業病が働く。

私は作業療法士でもある。

仕事の事を常日頃から考えている訳ではない。けれども、もうそれが「染み付いている」時がある。私はどうやら「自分の生活」と「作業療法」がぴったりと癒着していて剥がれないようなのだ。これは「仕事が好き」だからではない。いやいや、誤解を生むな....仕事は好きだけど、四六時中いつでも作業療法の事を考えている訳でもない。どちらかというとくだらないことを考えたい。高田純次さんのように「こんにちは。ジョージ・クルーニーですが」とか「どうも。パリス・ヒルトンです」などと誰かに言ってみたい。

しかし、私が仕事で使っている脳みそは作業療法の「理念」とか「観念」と深く結びついてしまっている。だから脳内の思考パターンは繰り返し繰り返しそのやり方で動いてしまっているから、仕事以外の脳みその働き方も、どうしてもそいつが出てきてしまっているようなのだ。

そんな事に気づいたここ数日。

ここでいきなり脈絡もなく不親切に『作業機能障害』の話をする。

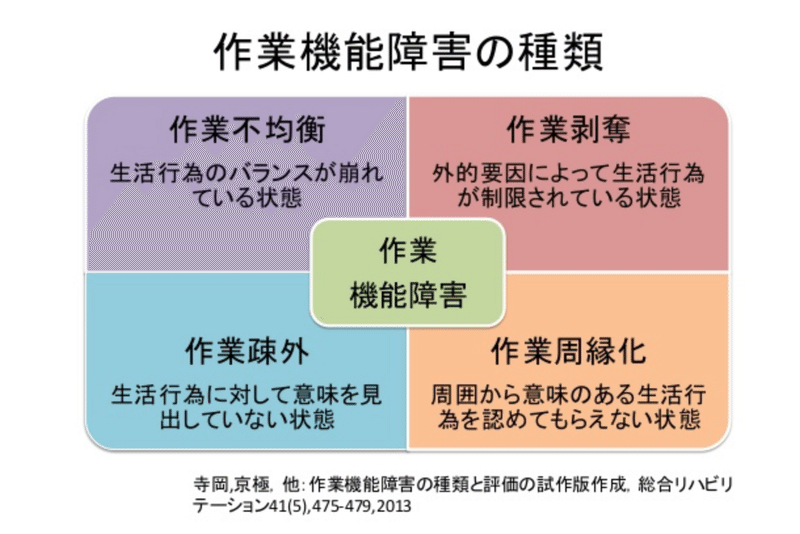

いきなり図がでてきたが、作業機能障害というのは4つある。

作業機能障害とは、生活行為が適切に行えず、ネガティブな経験をしている状態である。(寺岡・京極先生の論文より)

今

???

となったあなた。

よくわからない事を言っていると思うが、要するに、私がこの記事の最初に書いたような事が今あなたに起きているとする。

できない、つらい、しんどい、です。

はやい、やすい、うまい、ではないです。

きつい、きたない、きけん、でもないです。

チャン、リン、シャン、でもないのです。

今、あなた、しつこいと思いましたね。

真面目な話は多少脱線が必要な時もある!

さて

話をもとに戻すと

作業機能障害の4つを理解しておくと「今自分がどこの部分でつまづいているのかがわかりやすくなる」ような....気がする。

だから私はいつも困った時には、頭の中にその4つがお呼びでもないのにひょこっと出てくる時がある。作業療法のでしゃばり現象です(今名付けた)

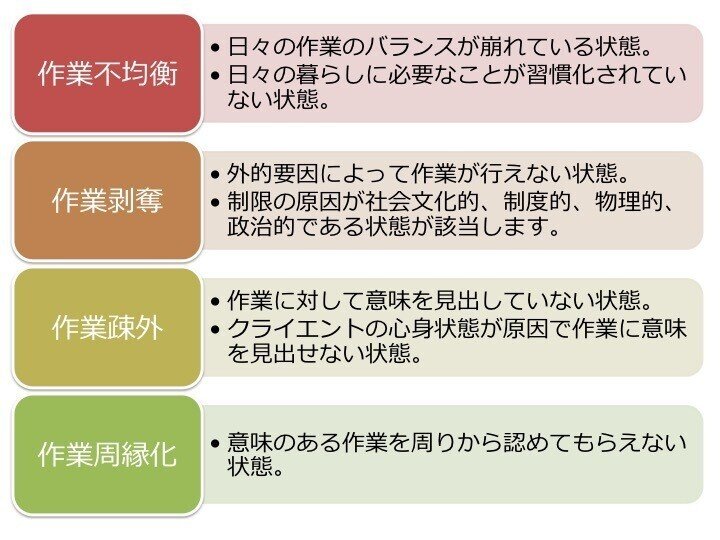

その4つを以下に記す。

①作業不均衡

作業不均衡とは、日々の作業のバランスが崩れた状態を指す。

例えば、1つの作業に多くの時間がかかる、やりたくないことばかりやっている、休息ばかりしている、などは作業不均衡の一種。

②作業剥奪

作業剥奪とは、本人の意向に関係なく、外的な理由によって作業ができない、作業に関われない状態である。

例えば、車椅子にのっている人が、段差があるために映画館で趣味の映画を鑑賞できないのは作業剥奪。

作業剥奪は社会参加する機会を奪うだけでなく、心身の状態を悪化させたり、やる気を低下させたりするなどさまざまな問題を引き起こす。

③作業疎外

作業疎外とは、その人が日々の活動に意味を見いだせない状態である。

日々の生活が、その人にとって価値を感じられなかったり、何かしていてもつまらなく感じたり、淡々とこなしているだけのときも、作業疎外を体験している。

これらは健康状態や幸福感の低下につながる。

④作業周縁化

作業周縁化とは、自らが意志決定プロセスに関われず、自分にとって意味のある作業ができない or 作業に関われない状態を意味する。

例えば、自分のやりたい仕事に就きたくても何かしらの病気があるからという理由で上司に中止させられている場合は作業周縁化を体験しているといえる。

また、してもしなくても誰からも感謝されない作業に取り組まざるを得ない人も、作業周縁化の状態にあるといえる。

作業周縁化は自分の人生をコントールできているという感覚を奪い、心身の健康状態の悪化を促進したり、幸福感の低下をもたらす可能性がある。

この4つのどれかが当てはまる時に(大体複数であることが多い)そこに対してのアクションをとる事が必要になってくる。

それは本人がとらなくてもいいし、できない時は信頼できる誰かに頼ってもいいのだとは思う。

けれども、この阻害要因となっている他人を変えることはなかなか難しい。

私はそこで自分の捉え方や見え方を変える必要があると個人的には思う。

その中で、力になるのは

楽しさであったり

喜びであったり

絵であったり

詩であったり

音楽であったり

人のやさしさであったりする。

雨が長く降り続いて、体が冷え切ってしまった時

錆びついたぼろぼろの体で動けない自分を動かすのは結局自分で

やまない雨はないと信じながら

錆びついた手で自分を転がしていければ

あとはどうにかなると思うから

まずその一歩を私はいつだって踏み出したい。

私の娘が動きだした。

昨年から長く不登校が続いていたが、積み重ねたものが少しずつ彼女のこわばっている箇所を溶かしてきた。そして、私と娘は学校に行けるようにある作戦を立てた。

先週の月曜日から私はその事について先生に相談して、環境を整えた。

あとは娘が転がしていくだけだと思った。

そして、月曜日。

久しぶりに制服姿に身を包んで学校に向かう後ろ姿を見て、私たち夫婦はなんともいえない気持ちになった。

一週間、彼女は学校に通い続ける事ができた。

先生と彼女は「つらくなるまえに家に帰るようにする」という決まりを作ったので、お昼頃には帰ってくるものの、私は彼女の一歩を勇気を誉めたいと思う。

転がしたものがどう転がるかはわからない。

また立ち止まってしまうこともあるとは思う。

雨がまた降り注いでも

たくさんの困難が訪れても

体が錆び付いて動きづらくなっても

あなたがその一歩を踏み出せる時まで

私は傘をさして待っていたいと

いつでも願っているんだ。

サポートは読んでくれただけで充分です。あなたの資源はぜひ他のことにお使い下さい。それでもいただけるのであれば、私も他の方に渡していきたいです。