フェミニズムと英文学と『源氏物語』(1) 〜『高慢と偏見』は婚活小説?〜

KUNILABOで2018年から開講している西原志保先生の人文学ゼミ「『源氏物語』を読む」では、『源氏物語』の宇治十帖を読んでいます。そこで、2020年9月期に開講された河野真太郎先生の「フェミニズムと英文学──語り直される女たちの物語」で扱われたオースティンの『高慢と偏見』が話題となったため、河野先生お迎えしてオンライン座談会をおこない、初の2講座コラボスピンオフ企画が実現しました。その様子をお伝えします!

英文学と『源氏物語』がら、結婚や女性の生き方について現代の私たちに何がみえてくるのでしょうか?

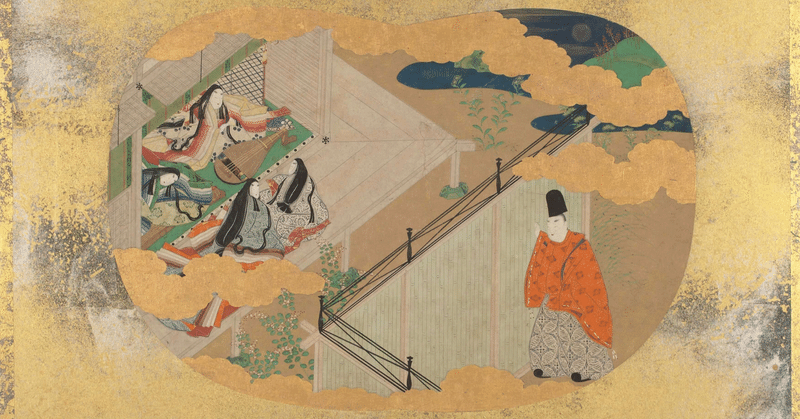

(画像:『源氏物語画帖』 所蔵:国文学研究資料館)

参加者:西原(日本文学者)、かおり(源氏、古文書受講生)、植村(哲学者/源氏受講生)、越智(米文学者)、河野(英文学者)、星本(高等遊民、源氏受講生)、ひつじ(源氏、英文学受講生)、大泉明日夫(小泉今日子さんのファン、源氏、英文学受講生)

【『高慢と偏見』は結婚小説?】

ひつじ: 「源氏ゼミでは以前から、ジェイン・オースティンの小説と『源氏物語』の似ている点や違う点が、比較対象として話題になっていました。今回、河野先生の「フェミニズムと英文学」講座を同時受講して、『高慢と偏見』も学習できたので、改めて双方の先生をお招きして皆でお喋りしたいということになり西原先生がお取りまとめ下さいました。

かおり: 文学に関して自分が読んだ感想や、これから読むにしてもひとからあらかじめ感想を聴いて、どういった点がお勧めなのかということを聞く機会はなかなかないと思うんですよね。是非今日はそういうお話をしたいと思います。

ひつじ: 授業でも、度々、植村先生がオースティンを引用して「源氏のこの場面は似ているのではないかな」という論点を出してくださっていました。特に「宇治十帖」は姉妹が結婚で悩む話なので、「言われてみればそうかも」と思うところがありますよね。

西原: そうなんですよ。

植村: そうですね。色んな角度からオースティンと『源氏』の比較ができると思うので、例えばちょっとだけこんなふうに問題を提起してみたいんですね。『高慢と偏見』は果たして恋愛小説なのかどうか、と。

一同: おー

植村: みんな『高慢と偏見』を恋愛小説だと思っているけれども、フランスの恋愛小説と比べると非常に違いますよね。

一同: ああー。

植村: まず、シャーロット・ブロンテは『高慢と偏見』がすごく嫌いなんですよ。一言で言うなら、『高慢と偏見』には恋愛が全然描かれてなくて、これは結婚小説だと。つまり条件のいい結婚相手としての夫を見つける、これ抜け目なく計算して、いい条件の夫を見つけるという、婚活小説ですね。こういうふうに言ってるんです。これは手紙ですが、「ミス・オースティンは抜け目なく観察するだけです。ミス・オースティンは情感」、つまり感情ですね、「感情も持ち合わせていません。確かに賢い分別はあり現実に迫っている」と。

一同: へえー。

植村: もう一つ言うと、マッキンタイアーという有名な哲学者の『美徳なき時代』という本があるんですが、この中でかなり長い章をジェイン・オースティンに充てているんですよ。そこで彼は「ジェイン・オースティンという人はヨーロッパの思想史の中でも偉大な倫理学者だ」と言っているのです。しかもそれも非常に保守的な倫理学者なんだというふうに。普通、倫理学者だと思われていないけれども倫理学者だと言っているんですね。それはどういう意味かというと、「恋愛なんか重要じゃない、大事なのは結婚なんだ」と。どういうふうにして結婚が行われるかが一番重要で、結婚のために恋愛が必要かとか、そんなことはどっちでもいいんだと。要するに、そういうふうに考えた人がオースティンなんだと。そういうふうに考えてみると、もう一つですけどね、みなさん、このご本をご存知でしょうか。鈴木美津子さんという人が『ルソーを読む英国作家たち』という本を書いているんです。

ひつじ: 面白そうな本ですね。

植村: これは非常に重要な本で、ルソーの『新エロイーズ』は書かれてからそれはもうあっという間にヨーロッパ中の国の言葉に訳されて、翌年ぐらいにもう全て出版されていたんです。イギリスの特に女性たちがたくさん読みました。イギリスに女流作家が非常に増えた一つの原因は、この『新エロイーズ』の影響です。『新エロイーズ』に対しては、保守派の思想家であるエドマンド・バークという有名な人がいるんですが、『新エロイーズ』をすごく思想的に悪い邪悪な小説だと言っています。何が問題かというと、女が結婚相手を自分で見つけてくるということにもしなったら、その国が亡びると言ってるんですよね、バークはね。

一同: へえー(笑い)。

植村: だから、結婚とは結局、レヴィ=ストロースの法則みたいに、父親が娘を他のうちの父親にあげることなのです。父親が他の家とどういう関係を作るかが一番大事で、娘はそのための手段なわけですね。

一同: はい、はい。

植村: 娘が自分で結婚相手を「私、この人と結婚します」と恋愛して連れてきちゃったら困る、「そもそも社会の根本秩序が崩れる」と本気でそう考えているんですよ、バークはね。これが結局その後の大きなテーマで、『ルソーを読む英国作家たち』は、女が自分で結婚相手を見つけてくるという考え方に賛成するか、それは良くないと反対するかという戦いがずっとあって、オースティンはその論争の最後にいて、非常に微妙な位置にあるというわけです。

一同: へえー。

植村: オースティンはちゃんと相手と恋愛して、相手を本当に好きになって、その相手を尊敬できる、結婚相手は自分で見つけてくるべきだと、そういう立場ですよね。つまり親が勝手に決めるんじゃなくてと。明らかに「確かに恋愛をして、そして結婚する」という線を強く出しているから、非常に貴重なんです。だから、僕はシャーロット・ブロンテも、マッキンタイアーも、オースティンを半分しか正しく見てないというふうに思うのです。

一同: なるほどー。

植村: ただ、ここは結構重要なテーマで、例えばオースティンの『マンスフィールド・パーク』という小説は、非常に地味なヒロインが牧師の次男坊と結婚するんですよ。二人とも魅力がないわけ、全然ね。

ひつじ: 魅力ないんですか。

植村: そう。『高慢と偏見』だと二人ともキラキラした魅力のある男女でしょ。だけど『マンスフィールド・パーク』は全然魅力がないヒロインと、頭の固い牧師の次男坊の話で、普通だったら魅力がないからなかなか恋愛関係にならないわけです。だけど、相手のいいところをなんとか見つけてこの人と結婚しようと自分で納得していくという物語なんですね。僕は『マンスフィールド・パーク』を全然いいと思わないけれども、ただ、オースティンの研究者たちは一致して『マンスフィールド・パーク』が文学作品としては最高傑作だと言っています。だから、結婚につながる恋愛っていうことがやっぱり大きなテーマだと思うんですね。

【尊敬できる人との結婚】

西原: 今の尊敬できる人というところはすごく面白いです。私、もう亡くなった祖母に、「好きになれなくっても尊敬できる人と結婚しなさいって、いい加減に、勉強なんかしてないで」、って言われたことあるんですよ。その時に、「尊敬できる人がそんなその辺にゴロゴロ転がってるわけないじゃん」って思ったので、尊敬できる人っていうのは単なる修辞だと。

一同: うんうんうんうん。

西原: 意味のない言葉だと思ってたんですけど、『高慢と偏見』の中ではちゃんと意味のある言葉として、「尊敬できる人」とう言葉が使われていて、「おーっ、本当に尊敬できる人なんだ」と思ってちょっと面白かったんです。

植村: でもね、西原さん、例えば今の日本の女性でもね、例えば働いてる収入のある女性でも、結婚する相手は自分よりも収入が高いとか、自分よりも優秀な男であってほしいとか、わりとそういうふうに考えることが多くありません? 自分より劣る人間とは結婚したくないって。

西原: それはそういうことも多いのだろうと思いますけど。

植村: 尊敬できるって、まあまあ、そういうことも含めてなんじゃないかと思います。

西原: 昔の女の人は、多分、相手が男の人っていうだけで尊敬できたんだなって思うんですけど。でも、今はそんなに簡単に尊敬できないですよね。

かおり: どうでしょうかね。最近時代的に相手に求めるものっていうのがだいぶ変わってきてるんじゃないでしょうか?

西原: ただ、いくら相手のことを尊敬していても、自分が収入なくて相手も収入なかったら生活できないですよね。だからどっちかには収入ないと駄目ですよね。私に収入がたくさんあったら、いくらでも好きな人と結婚できますけど、それは今の状態だと無理ですよね(笑い)。

植村: 先ほどの話のちょっと続きですけどね。僕は自分の大学で長い間『高慢と偏見』を十何年授業でやったんです。それから、『マンスフィールド・パーク』とシャーロット・ブロンテの『ジェイン・エア』も取り上げてきました。そうすると、学生のレポートを読むとこういうのが一番多いんです。「シャーロット・ブロンテがいう命がけの恋愛や恋は、確かに素晴らしい。でも、そんなもの実際にはなさそうだし、私はむしろ、まあまあそこそこでいい結結婚相手を探したい。だから、ジェイン・オースティンのほうがずっとリアルに感じます」と言っていますね。なので『マンスフィールド・パーク』も、学生からはとてもよくわかるということで非常に評価が高いです。何とか相手のいいところを見つけて、まあ、あんまり魅力ないんだけど、なんとか好きになって、お互いに納得して結婚する。

ひつじ:つまり尊敬できるところを見つけ出すわけですね、頑張って。毎日ごみを捨ててくれるとか、そういう感じですかね。

植村: 僕はもうちょっとないと駄目だと思うけどね、もうちょっとね。

一同: (笑い)。毎日ごみか。

【恋愛と結婚】

植村: 『マンスフィールド・パーク』では遊び人の美女だったり美男子だったりが恋愛していくんだけど、彼らは結局、あとで夫が浮気したりして離婚になったりして不幸になる。そういうタイプの人たちが出てきて、それをむしろオースティンは非常に批判的に見てるわけです。『高慢と偏見』だって、あのイケメンのウィッカムに、リジーはまず最初に騙されちゃうわけじゃないですか。だから、オースティンの問題意識っていうのは、いかにも魅力のある男だけど、そういうのに間違ってつかまらないように結婚して、あるべき男性をどうやって選ぶかっていう、基本的にそういう小説だと思いますね。

一同: ああー。

植村: どうでしょうか、それは。文学者の先生もいらっしゃるから。

西原: さきほど最初のほうで植村先生は、「結婚するのに恋愛は必要ない」というのが保守的とおっしゃってたんですけど、むしろ今は結婚するのに恋愛が必要だっていうほうが保守的ですよね。

一同: ああー。

西原: 最近、同性パートナーシップ制度についての議論がされていますが、例えば同性同士で結婚が可能になると、恋愛関係ではない友人同士でも結婚ができてしまうのではないか、というような批判があります。それは本来同性のパートナーシップや結婚とは全く別問題で、異性と結婚していても恋愛のないカップルはいると思いますけど。それはともかく、今は「恋愛でなくてもいっしょにいて楽な相手といられればいい」という人のほうが新しいわけですよね。

植村: なるほどね。うーん。

西原: なので今読むと、『ジェイン・エア』とか理解できない。なに、この熱さ、みたいな。

一同: えー。

西原: なんでここまで恋愛に賭けるの、この人たち、みたいな。要らなくないそれ?みたいな感じが。

植村: 最近はね、恋愛に対する温度というか体温が低くなっているようで、恋愛しないんですよね、今の大学生ってね。

一同: ふーん。

【背景としての資本主義】

河野: 非常に面白い話だと思うんですけど、僕は結構、唯物論的というか、歴史的に見たいと思っていて。おっしゃった通り、ブロンテのオースティン評ってすごく面白いんですが、僕に言わせると「どの口が言っとんじゃ」、みたいな感じがして。

一同: (笑い)

河野: 『ジェイン・エア』も、ロマン主義的な個人の熱い恋愛みたいなことをやりつつ、最終的に階級問題なんですよね。ジェインが伯父さんの遺産を受け継いで、ロチェスターの方は屋敷を火事で失って没落して、二人が同じような階級に近づいてくることで解決する(実際はイギリスの階級は純粋な財産の額で決まるわけではないですが)。あの小説は意外と、個人の恋愛というよりは、階級のすり合わせみたいなところが大きな要素となって、プロット解決してくるところがあるんですよね。そう見ると、オースティンの作品も個人の徳や倫理とか、恋愛対象と同化するみたいな倫理観が出てきてるように見えるんだけれども、その一方で、そんなことやりつつプロットは最終的に、中流階級の中で階級上昇してくような結婚で解決するということになってる。いずれもおっしゃったように新たな近代的な女性の個人の主体のようなものは出てくるんだけど、その一方で階級のプロットからは一歩も出ない部分が両方ある。その意味では、まあ、その、ブロンテの批判というのもどの口が、というのは思いますね。

一同: (笑い)

河野: なんでそんなのが出てきたかっていうのは、やっぱり近代というか資本主義だと思うんですよね。18世紀終わりから19世紀にかけて資本主義社会が、産業化が興っていって、新たな中産階級というものが生まれていく。例えば、『高慢と偏見』だと、最初に出てくるビングリーとダーシーの関係や階級っていうものを考えた時に、ダーシーは本当に伝統的な土地持ちの上流の中産階級なんですよね。それに対して、ビングリーの方は基本的には商人階級の中産階級です。19世紀から20世紀にかけてのイギリスでは、同じ中流階級でも商人階級は家柄としては悪いわけですよね。一個下に見られるところがあって。だからビングリーとダーシーの間の比較では、ダーシーとの結婚が最終的には階級上昇ということになるんです。その辺で階級間の交渉が起きていて、19世紀初め頃にこの商人中産階級の存在が大きくなっていったこの時代は、その階級の変化、流動性と女性の結婚の意味をどう組み換えていくモメントにあったと思うんですよね。そういう交渉があの小説の中で起きているという読み方ができると思うんです。『高慢と偏見』では非常に保守的な、家柄も良くてお金も持ってる伝統的な土地持ち階級と結婚するというところで話が収まるっていうことですね。

【女性の自由】

河野:あとは植民地と帝国主義という問題もあります。『マンスフィールド・パーク』はポストコロニアル批評の方では有名な作品です。エドワード・サイードという人が論じていて、そこでの富というのはやはり帝国の植民地の富であるという指摘をしています。その一方で、『ジェイン・エア』の方も、正確には植民地じゃないんですけども(ジェインの叔父はポルトガルのマデイラでマデイラ酒の貿易で財をなしている。しかしそこには西インド諸島との三角貿易があった)、商人として貿易で稼いだ遺産をジェインが引き継いでいる点があります。もう一方で、「屋根裏の狂女」と呼ばれるバーサの存在があります。バーサは、ロチェスターがジャマイカで政略結婚させられ、遺伝の狂気に陥って屋敷の屋根裏に監禁されていた女性ですね。ジェインという主人公はある種のフェミニズム的な衝動を持っていて、物語はその衝動の実現なわけですが、その実現はバーサの存在を犠牲にすることによっている。(『ジェイン・エア』をバーサの視点から書き直した作品が、ジーン・リースの『サルガッソーの広い海』です。)まさに西インド諸島の植民地を抑圧するようなプロットになっている。なので、そういう植民地の富という要素も、この物語の裏側に常に入ってくる。そこで、結構、オースティンとブロンテは共通してるみたいな話もできます。

植村さんがおっしゃったように、女性が自分で結婚相手を見つけてきて、モラルな水準で誰がふさわしい相手かといったプロットが、単純に個人的な問題ではなくてかなり歴史的な階級の流動化という背景のもとにあるっていうような視点っていうのは重要かなっていうふうに僕は考えてますね。

かおり:えっ、先生、そうすると女性は自由ではなかったという話になってくるんですか。

河野: まあそうですね。現代的な意味での自由が彼女たちにあったと想定するとだいぶ違うんじゃないでしょうか。

かおり:ちょっと面白いというか、興味深いなと思ったのが、そういった社会的な流れがある中で、この時代にそういう女性の、恋愛についてこうしたい、結婚はこうだっていうような小説が出てきたいうのは、それこそ恋愛や結婚についてこうしたいと言えるような社会になってきたということの表れでもあるのかなと。

河野: それはそうだと思いますね、それを、例えばオースティンをつかまえて、フェミニズム的な女性の解放を描いた作品として100パーセント評価できるかどうかは微妙だと思うんです。やっぱり言ったようにかなり保守的な結婚でプロットが収まるというところをどう考えるかというのはありますから。さらに、オースティンは90年代に大流行しますから、現代的には非常にポストフェミニズムと言われるような、フェミニズム後の女性性とか幸せな結婚みたいなものが再導入される90年代の文脈で再び存在感を増したというところはあります。(1995年のBBCドラマ版が大ヒットし、ヘレン・フィールディングが『ブリジット・ジョーンズの日記』で『高慢と偏見』を翻案。2001年の映画版では、BBCドラマでダーシー役をやってスターとなったコリン・ファースが同名の役で出るという「楽屋落ち」があった。『ブリジット・ジョーンズの日記』は、フェミニズムをかなぐり捨てて旧来の女性性やジェンダーを肯定してしまうような「ポストフェミニズム」の作品として扱われている。)そういう意味では、フェミニズム的な素晴らしいテクストというふうにオースティンを評価するというのはなかなか難しいかなっていうところはありますよね。でもそこに新たな女性の主体性みたいなものがないかって言われると絶対それはあって、新たな声としてああいうプロットが、19世紀初頭に出てきたっていうのは事実なんですね。なので、ゼロサムではなく、受け継がれたナラティブを新たな形で少しずつ変更していったという長い変化を見ていく必要があるのかなっていうことかと思いますね。

西原: 登場人物たちが(『源氏物語』のような古代の作品に比べて)ものすごく近代的だなって思ったのが、結婚によって自己実現するみたいな感じがありますよね。結婚によって理想の自己を実現するという感じが垣間見えて。

河野: うーん。それがやっぱり、すごくシニカルな言い方かもしれませんが、基本的には階級の問題なのに、それをモラルな水準、つまり、何らかの「性格」を持った個人と個人の結婚という物語で正当化するっていうことが起きてたんじゃないかなって思うんですよね。

ひつじ: なるほど、そういうことか。

【ピケティの文学論】

星本: よろしいですか。すみません。僕はこの小説読んだことがないですし、文学は苦手なんですけど、ピケティの『21世紀の資本』っていう本がありまして、その中でいくつか小説が紹介されてるんですが、その一つが『高慢と偏見』なんですね。ピケティは格差社会を指摘してるんですが、この小説は1800年代の格差社会を見事に表していると表現しているんです。女の人が持参金を用意しなきゃいけなくて、持参金を持っている家の女の人がより資産を持っている家に嫁ぐことができるというようなことを言ってました。さらに、『ゴリオ爺さん』の中にも同じような表現が出て来るそうで、資産の重要性というものを二つの小説は表現してるんだというようなことをピケティは言っていました。

植村: それはおっしゃる通りだと思います。特に『高慢と偏見』はそうですけど、お金の話がいっぱい出てくるわけですね。つまり、結婚の時に幾らお父さんがお金を娘にやるか、そういうことを結婚の時に全部契約書できちっとそこまで計算するわけですね。あと何ポンドとか。確かにその西洋経済史の人なんかはジェイン・オースティンを非常に丁寧にみると、あの時代にどのくらいの部屋に住んでて、どんなものを食べて、どんなふうに収入があったとか、非常にそういうことがわかるわけだから、経済史の大事な資料だといいます。だからピケティが使ってるっていうのもまあ当然だと思います。

星本: ありがとうございます。

河野: 文学研究者からすると、あれだけ有名になったあの本で、経済学者が文学に典型的に時代が表れていという論じ方をしてくれたのは嬉しいんですが、雑といえば雑ですよね。要するに、ピケティがオースティンを扱ったのは、相続財産の物語だからってことですよね。ピケティ自身の主張の中心は富の再分配の問題で、富の再分配をいかにしないで、金持ちがお金を引き継いでいくかっていうシステムが重要なんだってことをあの分厚い本で論じたと理解してるんですけど、どういう財産を引き継ぐかという問題を見事にプロットの中心に持ってきたのが、オースティンだったということだと思います。

(第2回に続く)

KUNILABOの活動、人文学の面白さに興味や共感いただけましたら、サポートくださいますと幸いです。