ゼロ・ウェイストの町、上勝町にいってきました(前半)

ゼロ・ウェイストの町で有名な上勝町に行ってきました。

ゴミ分別場とその他の施設が一緒になった複合施設『ゼロ・ウェイストセンター』そしてその中にできた宿泊施設『HOTEL WHY』に行ってきましたのでレポートします。

上勝町についておさらい

県の中心部、徳島市から車で約1時間程の距離にあり、86%は森で覆われている山村地帯です。周囲は山に囲まれ、どこか秘境のような雰囲気が漂う場所なんですがこの町の取り組みが国内外から注目されています。

中でも一番有名なのが『ゼロ・ウェイスト宣言』

2003年に出されたゼロ・ウェイスト宣言では2020年までに焼却や埋め立てをせずにごみをゼロにするという事が目標に掲げられました。

また、単にゴミを出さないというだけでなく、ゼロ・ウェイストや環境問題について学べる仕組みをつくり、新しい時代のリーダーを輩出するというところまでが宣言されています。

ゴミを出さない仕組みと合わせて人材の育成にも言及されているというのは面白いなと思いました。

それは、これから何百年と先まで続く持続可能な運営を考えての事だと思います。

今回上勝町を訪れることになったきっかけ

今回上勝町に訪れる事になったきっかけは、同じ徳島県美馬にあるアースシップ美馬に行く事が決まったから。

その時は宿泊までは考えていませんでしたが、諸事情によりアースシップには宿泊できない事になったので、その代わりにホテルWHYに泊まる事になりました。

でもそれだけじゃなく、もともと上勝町は以前から気になっていたところでした。

とにかく分別がすごい町という印象で、どれだけ分別しているのか?やその分別の仕組み、住民の意識はどうなのか?といったところを確認したいと思っていました。美馬に行く事が決まった時点で、せっかく徳島に行くなら絶対行ってみたいと思い予定に組み込みました。

いざ上勝町へ

引用元:KAMIKATSU ZERO WASTE CENTER

この日は美馬市から車で移動しました。

途中から山間部に入り、だんだんと標高が上がっていきます。

まわりにはコンビニや商店はおろか、民家さえもほとんどないところを走っていると、集落が現れます。

さらに進んでいくと、急にエンジで統一された建物が現れます。

実際に訪れていただくとわかると思いますが、峠の途中に急に現れるので結構びっくりします。

チェックイン

施設内にある駐車場に車をとめてまずはチェックイン。

案内に従い、チェックインができるところに向かいました。

建物の中に入るとガラス瓶のシャンデリアが迎えてくれます。

ここはホテルで言うとフロントのような所、でもそれ以外に『くるくるショップ』と呼ばれる持ち込まれた不用品を譲渡するスペース。があったりとのっけからゼロウェイストを体感する事ができます。

これがくるくるショップ。普通のお店のように見えますが全てタダ!

すごいです。捨てるにはもったいないというものをここに持ちこんで、必要な人に持って帰ってもらう、いわゆる『オカネイラズ』のような仕組みです。

フロントの装飾も不用品をリサイクルしたものを使用。

こんな使い方があるのかと関心させられました。使い方の参考にもなります。

そしてチェックインの際もゼロ・ウェイストセンターならではの体験がありました。

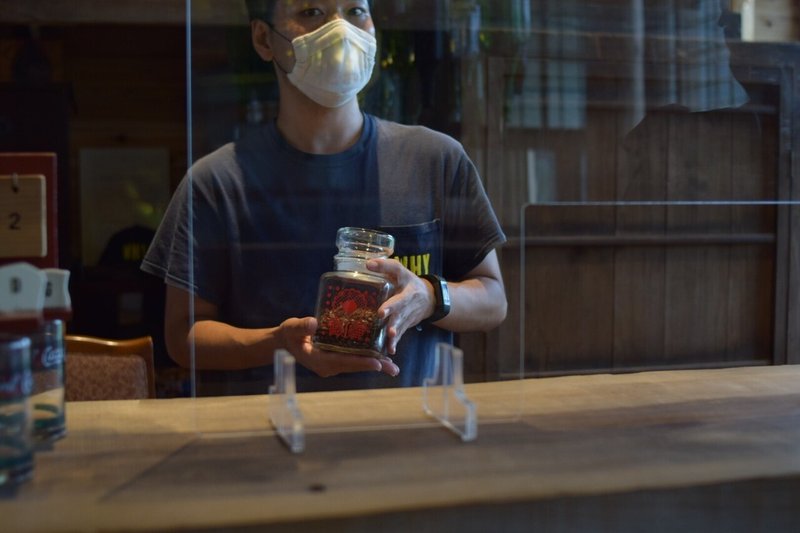

部屋のアメニティーであるコーヒーとお茶をチェックインの際に必要な分だけ指定して瓶に入れてもらいます。

普通のホテルなら使い捨てのドリップバッグやお茶パックなんかが用意されており特に気にもとめなかったんですが、ここでは”自分が本当に必要な量”をいやがおうにも意識させられます。

そして究極がこれ。

自分たちが使う石鹸を、宿泊の間にどれだけ使うのかを考えて必要な分だけ切り分けます。

こんな感じで自分で切ります。

これほどまで徹底されるとは!と感心してしまいました。

石鹸は無添加石鹸本舗さんのものを使用しているそう。

チェックインを済ませると今度はゼロ・ウェイストセンター内を案内してもらいます。

ゼロ・ウェイストセンターの概要

まずはゼロウェイストセンターの施設説明となぜゼロ・ウェイストセンターができたのかについて説明してもらいました。これはゼロ・ウェイストホテルに宿泊するともれなく案内してもらう事ができます。

まずは施設の概要についての説明をしてもらいました。

ただ単にゴミを捨てるだけの場所ではなく、さきほどのくるくるショップをはじめラーニングセンターや交流ホール、町民の要望を受けて町内ではじめてのコインランドリーがあったりと『町民の暮らしのハブになるような場所』というような印象を受けました。

また、そもそもここは町内で唯一ゴミを捨てる事ができる場所だと言う事、過去も含めてゴミ収集車が一度も走った事がないという事については驚かせられました。

その後は、上勝町の歴史。

どういった経緯でゼロ・ウェイストの町になったのか?についてお聞きしました。

どういった経緯でゼロ・ウェイストの町になったのか?

上勝町はもともとはそこまでゴミの分別に積極的だったわけでは無かったそうです。その昔は野焼きと言って畑などでゴミを燃やしていたそう。

その後、宅地化していく中で流石にいつまでも野焼きをしているわけにもいかず町営の焼却炉を建設する事に。

ただこの焼却炉、わずか2年で閉鎖される事になります。

理由はダイオキシン問題。

ダイオキシンが基準値をこえて発生するため、この焼却炉は使えなくなりました。

本来ならば代わりに新たな焼却炉を建設するのですが、上勝町はそんな予算もなかったため全て町外の施設に処分を依頼していたそうです。

ただ、その依頼するにも費用がかかる。

その為、上勝町はとにかくゴミを細かく分別し、まずは資源として使えるものは回収する。金属類や綺麗な紙は業者に引き取ってもらう事によって逆にお金になる。

その他、処分が必要なゴミも分別する事によって費用を抑える事ができる。

例えばリサイクルできない汚れた紙はサーマルリサイクルの燃料にする事により出ていく費用を低減する事ができる。そのため、上勝町はゴミ細かく分別する事を徹底していったわけです。

2003年にゼロ・ウェイスト宣言をした事がきっかけとなり、これまで費用を抑えるための分別から環境問題としての取り組みに変化していきます。

以下がゼロウェイスト宣言の内容です。

1 地球を汚さない人づくりに努めます。

2 ごみの再利用・再資源化を進め、2020年までに焼却・埋め立て処分をなくす最善の努力をします。

3 地球環境をよくするため世界中に多くの仲間をつくります!

ゼロウェイスト宣言は実現したのか?

先ほどのゼロウェイスト宣言、気になる2の2020年までに焼却・埋め立て処分をなくす。つまりゴミをゼロにするという宣言。

これは実現したのでしょうか?

2020年の上勝町のリサイクル率が約80%

80パーセント!かなりすごい割合ですが、残念ながらゴミをゼロにするというのは現段階では難しいようです。

というのも、今の社会ではそもそも使い捨て前提で作られているものがあるから。

これらに関してはどうアプローチしても分別する事ができない。

例えば高齢者が多い上勝町において代表的なものが大人用の紙おむつ。

だから更にリサイクル率を上げていくには消費者ではなく生産者側から取り組みを変えてもらう必要があるという事でした。上勝町ではそういった生産者側に対するアプローチもおこなっているとの事です。例えば生産者に向けた情報発信や、上勝町を生産者の実証実験の場に利用してもらうといったような取り組みも行っているそうです。

ゴミステーションのデザインについて

引用元:上勝町役場

僕が気になったのはゼロウェイストセンターのデザイン。

建物そのものの形や統一された色、看板の色やフォントの統一感など、全てデザインされたものであるという事。

これにはどういう意図があるのかなどを聞いてみたいと思っていたので聞いてきました。

そもそも以前のゼロウェイストセンターになる前の上勝町ゴミ処理センターは工事現場でつかわれていたプレハブを再利用していたそう。

ではなぜこのようにデザインを取り入れた施設にしたのか?

上勝町の問題点として、ゴミ問題の他にもう一つ大きな問題があります。

それは少子化問題。

ゴミが処理できないという問題の前にこの町がなくなってしまうという問題の方が深刻です。

そのため、上勝町では10年ほど前から上勝町に来てもらえる、知ってもらえるキッカケが何かないか探していたそうです。

その時に細々とやっていたゴミの分別に着目したわけです。

ゴミの分別はそもそも良い事だし、日本においてオンリーワンに近い事なので多くの人に知ってもらいたいという想いがあり、その時にでてきたゴミ処理場の建て替え計画にあわせて皆んなに見てもらえる・知ってもらえるゴミ処理場という事で今のゼロウェイストセンターができました。

建物のデザインは建築家の中村拓志さんによるもの。

なるべく上勝町産の木材を使用し、窓枠も町民から建具を寄付してもらい使用したそう。いかに町民の賛同を得ているかが分かります。

気になる『?』の型ですが、ゼロ・ウェイストセンターの通称である『WHY』から。「WHY?(なぜ?)」という疑問符を持って、ごみから学び、ごみのない社会を目指す、いわばこの施設の理念を表現しているのだそうです。

前半はここまで

後半は分別場のレポートとホテルWHY宿泊のレポートをお送りします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?