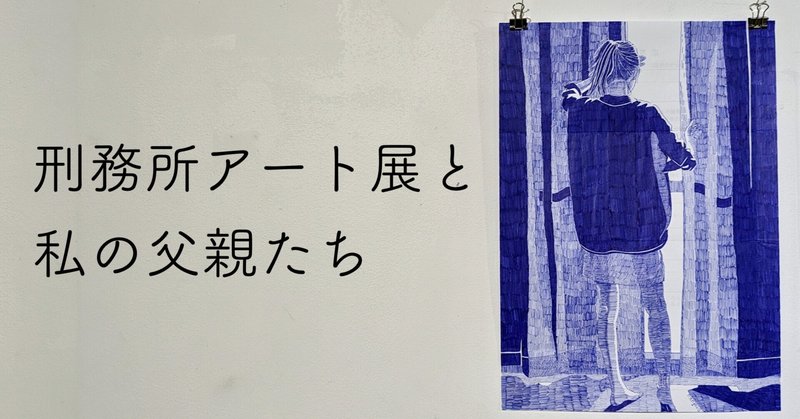

刑務所アート展と私の父親たち

全国66か所で運営されている。

つとめている人は、2022年末時点で約3万6,000人。

これが刑務所と受刑者のことだと知った時、私は

「上場企業かよ」

と驚いてしまった。

しかしよく考えれば、意外でもなんでもない。刑務所は法務省が所管する、三権分立の重要な一部なのだ。

刑務所という制度について。所内の環境について。

そして何より、受刑者について。私はその日、多くのことを学んだ。

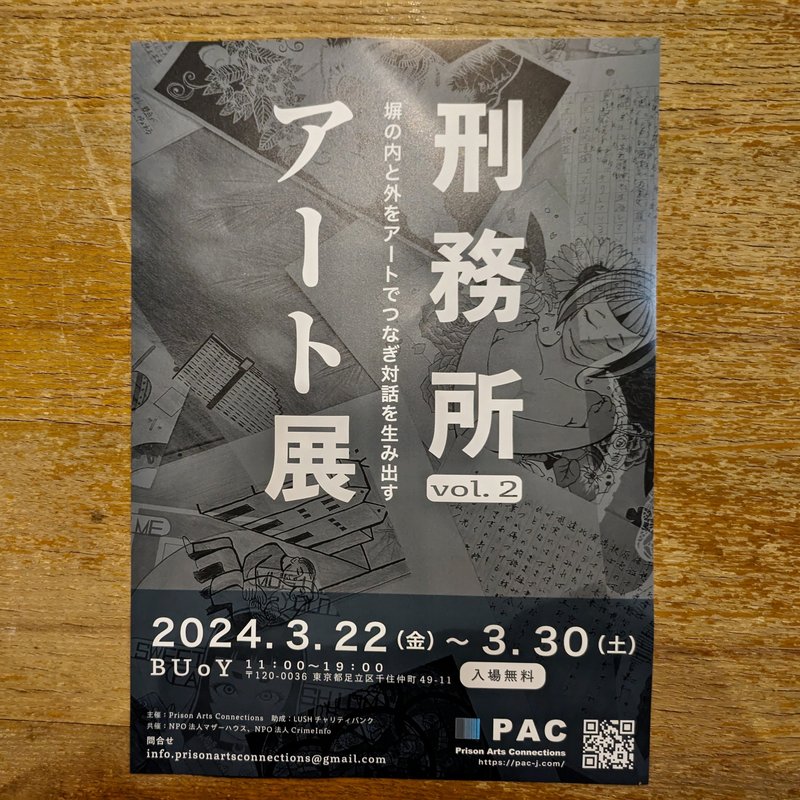

今年(2024年)の3月下旬。東京・北千住で催されていた、刑務所アート展でのことだった。

アートは常識を疑うもの。私の”刑務所の常識”は、大きく覆された。

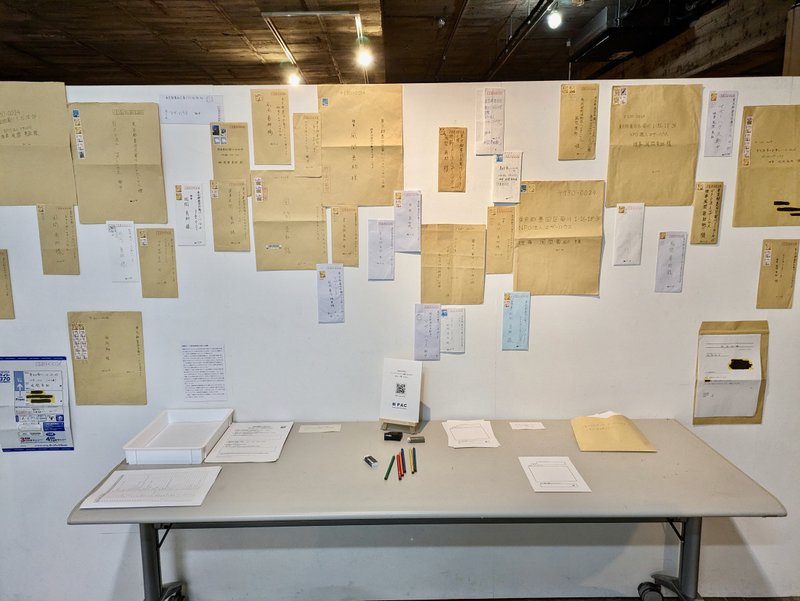

刑務所アート展は、各地の刑務所に服役する受刑者からアート作品を募り、鑑賞した人のコメントを作者に返すというプロジェクトの一環だった。壁の向こうとこちらで交流をつくりだすという試み。

第二回となる今回は29の施設から、52名・135作品の応募があったという。

会場とウェブを活用して全応募作が展示されており、展覧会が終了した今もこちらで見ることができる。

当初、私は展覧会のタイトルからして、詩や短歌、俳句・川柳、作文、絵画といったものを想像していた。アートといっても真面目というか、地味というか。お行儀の良いものだろうと。

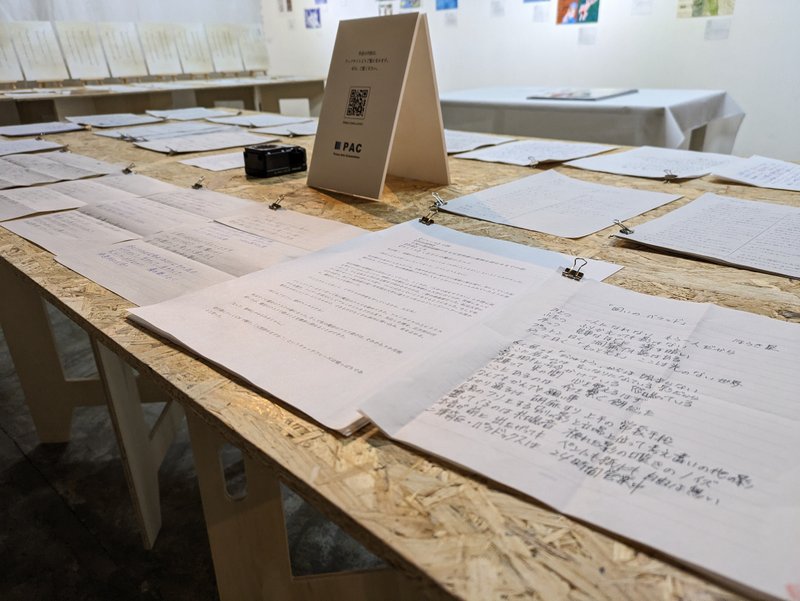

しかし、とんだ間違いだった。エッセイあり、小説あり、書あり、マンガまであり。シカメツラしい作品ばかりではなく、エンタメコンテンツも盛り沢山。文化系の私としては、そのラインナップだけでもグッとくるものがあった。

人は自由だから創るのではなく、創るから自由になるのかもしれない。そんなことを感じながら、そんなことを感じて良いのか戸惑ってもいた。

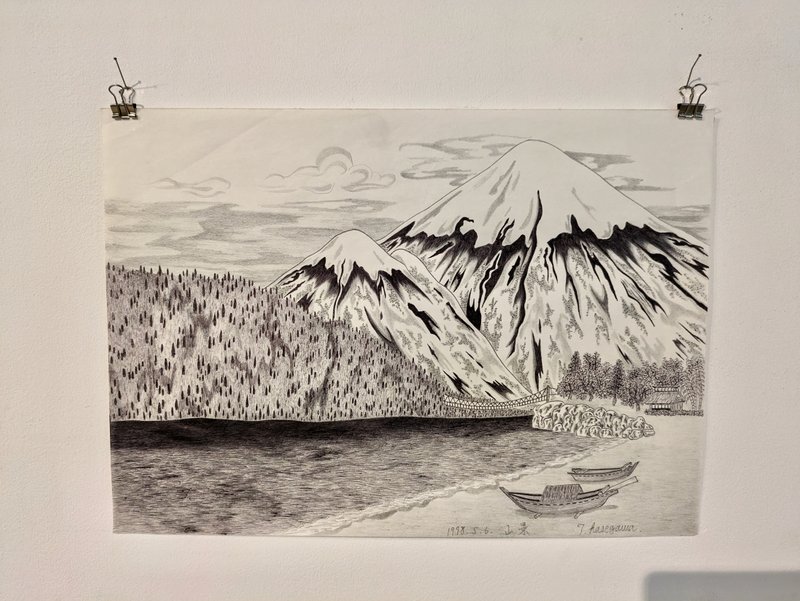

さらに目を見張ったのは、腕におぼえあり、達者たちによる超ハイレベルな作品の数々だった。ずっと観ていたい、最後まで読みたい作品が次々に目に飛び込んでくる。

「マジかよ・・・」

はなからクオリティを想定していなかった私はうろたえた。そして、作者たちを知らず知らず侮っていた不遜を恥じた。

不遜ついでに言ってしまうと「これ、買えないかな」と思った作品もあった。

この絵を部屋に飾りたい。というか、この絵が似合う部屋に住みたい。

受刑者作という背景を知らなかったとしても、間違いなくそう思っていただろう。

一方で、受刑者という作家性を知っているからこそ、独自の光を放つ作品も、もちろんたくさんあった。とくに俳句や川柳といった、言語芸術に多かった気がする。頭の中で言葉が鳴るのだ。あるものは鈴のように、あるものは鐘のように。

会えない我が子や、我が子との愛しい日常をテーマにしたものは、鼻の奥がツンとした。

「はぁ」

深呼吸ともため息ともつかない何かが漏れた。舌打ちしたくなるほど、やるせなかった。

中には

「この人、懲りてないな」

と思わせる、ユーモアと反骨心に溢れた作品も。こんなのもアリか!と興奮した。

作者たちがどんな罪を犯したのかは、知らない。人となりもわからない。

しかしどの作品も、私の”刑務所の常識”に収まりきらないものばかり。創ることが好きな人が創った作品ならではの存在感があった。引力のケタが違った。

作品に引きこまれるにつれ私は、作者たちの手元や眼差しを、隣に座ってじっと見守っているような気持ちになった。

どんな姿勢で作ったんだろうか。何度もやり直したのだろうか。窓の外に目をやることはあったか。そのとき何が映ったのだろうか、何を考えていたのだろうか。

輪郭線がくっきりと浮かび上がりそうな孤独の中、黙々と何かを生み出している誰か。そんな知りもしない人の横顔がありありと思い浮かんでくるのは、不思議な感覚だった。

安易な同調なんて、偽善臭くてロクなもんじゃない。頭では分かっていた。

しかし、いったん作品に寄り添った心は、そこから離れたがらなかった。

こちらとあちらを隔てる壁は、後ろ指をさせるほど高くもなく、厚くもない。

私はそれを知っていたから。

私には2人の父親がいた。そして、どちらも犯罪者だった。

生みの父親は、人を殺めていた。母と結婚する前のことだったらしい。未成年の過失致死。借金を取り立てにきた彼の悪友が、嫌がらせついでにバラしていった、と母から聞いた。父親はそれを隠したまま、私が9歳の時に蒸発した。

後に、数年間だけ父親がわりだった人も元ヤクザで、足を洗ったと言いながら覚醒剤など複数の犯罪に手を染めていた。

小中学生だった私と弟は、単純作業を手伝わされていた。

「夢はプッチンプリンをお腹いっぱい食べること」

そんな私たちからすれば、数百円のバイト料は大金だった。後になって、それが裏ビデオの宛名シール貼りで、母親もグルだったと知った。

彼は実刑も食らっており、たしか府中だったはずだ。それで私たちに累が及ぶことはなかったが、出所後、実はいたという本妻の下へ戻っていった。

思い返せば私の幼少期は、犯罪や刑務所が身近だった。

どちらも縁が切れて四半世紀以上だが、壁の”こちら”と聞けば、私は今だに塀の中を連想する。

元・父親たちがいま何をしているか、そもそも生きているのかさえ知らない。知ったところで面倒だ。

ただ私も45歳になれば、彼らにも感受性はあったとわかる。

感受性は、可能性だ。展示を巡りながら「もしも彼らが、」を想像せずにはいられなかった。

もしも彼らが、こんなふうに自分を表現することができていたら。

もしも彼らが、表現を通してナカマ以外の人たちと出会えていたとしたら。

そして別の価値観、別の選択肢を知ることができていたとしたら。

芸術や創作なんてまったく無縁な二人だったから、そりゃ無理な話か。

でも無縁なものだからこそ、悪縁を相対化できる何かになりえたかもしれない。

淡い期待だとわかっていながらも、アートの可能性を考えずにはいられなかった。

だからといって、すぐさま

「すべての受刑者にもっと表現の場を!刑務所の表現環境に改善を!」

という気持ちには、なれなかった。

誰かの自由や喜びを奪った人間に、自由や喜びを許していいのか。

それより先に、まずは奪っていったもんを返してくれないか。

ロクデナシたちの煽りを受けた者としては、声を大にして言いたかった。そもそも大人しく反省してるタマばかりでもないだろう。

しかし同時に、犯罪者の家族だった私は、覚えているのだ。

父親たちは孤独だった。助けを求められる人がいなかった。

私には彼らが、生きるために必要な何かを奪われて、無理やり生きているように見えた。

受刑者の多くもまた、私の父たちのような人々だったとしたら。加害者である前に、生まれや家族、あるいは社会の被害者だったとしたら。

あらかじめ何かを奪われた人生という点をつなぐと、私も、父たちも、塀の中の人たちも、一直線に連なる。私と彼らは、ほとんど何も変わらないのかもしれなかった。

違ったのは、紙一重の運だけ。

私は「書く」ことが好きで、たまたまそれを取り上げられずに済んだだけ。たまたま努力することを許され、たまたま食い扶持にありつけただけ。全部、たまたまだ。私は今でも、安全地帯で生きているなんて思っちゃいない。

社会とつながる表現を、可能性を、人から奪うなよ。

さっきとは矛盾した考えが、さっきより大きな声で、頭の中でこだました。

生みの父親の記憶はほとんどなく、どれもおぼろげだ。修行僧のように無口な人だったから、なおさらかもしれない。

それでも覚えているのは、家族で行ったドライブの日のことだ。

彼は運転をしながら、古い歌を口ずさんでいた。

ブルー・コメッツのブルーシャトーという曲だった。

「森と泉に囲まれて 静かに眠るブルーシャトー」

眠った家族たちを起こさないように、かすかな声で。

私は寝たふりをしながら、後部座席でこっそり聞いていた。「珍しい」なと思いながら。

彼の歌を耳にしたのは後にも先にもそれきりだ。なぜか今でも耳に残っているのは、あの歌声が儚かったからかもしれない。

誰に宛てたものでもない、ポツンとした思い。

そんな寄るべなさを受けとめてもらえる人の間でしか、自分を受けとめられる人間にはなれない。

彼にそんな人はいなかった。当時の私も、受け止めるには私は幼すぎた。

だからおそらく、父は戻り損ねてしまったのだ。家族に、社会に。

自分の「ただいま」も、私たちの「おかえり」も、信じることができないまま、消えた。

塀の中の人たちにも、そんな人がいるかもしれない。そう考えると、たまらない気持ちになった。

ちなみに。

父はその後、ひょっこり姿を表した。ジャージ姿とサンダル履きでやってきた、16年ぶりの再会。

「嫁さんと娘ができたから、戸籍もどしてくれよ」

だとよ。

そうきたか、パパ。私は笑い、弟は泣いた。

私たちは「おかえり」ともいえず、彼は死亡が取り消された戸籍をゲットし、再び行方をくらませた。

優しくて、手先が器用で、絵の上手い人だった。

かつてパーマンの絵を私に描いてくれたように、新しい娘にも何かを描いてあげていたに違いない。

その絵が今度こそ、そして今でも、彼がちゃんと帰れる場所につながっているといいな。

展覧会を巡りながら、作品を拝みたい気持ちになった。

(終わり)

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。よろしければこちらもご一読ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?