二:『隙間から』

隣に座る浮浪者が語り始めるのを、聞くか、聞かないか。

話を聞くくらい、本来なら些細なことではある。

しかしこの浮浪者は、いつのまにか俺の隣に座っていた。音もなく。気配もなく。

この前「最近公園のような場所に足を運んでいないなぁ」と思った俺は、喫茶店業の買い出しの帰り道、公園のベンチに座り、空の下で昼食を取ることにした。

買ってきたサンドイッチを取り出そうとしていると、いつのまにか隣に知らない奴が座っていた。

長めの白髪に長い髭。この季節にニット帽とくたびれた裾の長いコート。猫背で陰気を放っている。

その男が「少し話を聞いてくれませんか」と低いボソボソ声で話しかけてきた。

一目で怪しいと思う男。俺が私服警察官ならば職質し、常識人ならそそくさと移動する確率が高い。あくまで確率だ。「偏見がない」という理由で話を聞くお人好しもいるかもしれない。

しかし重要なのは、この男が気配もなくいつの間にか存在していたこと。

この世に住む超自然の存在の存在を俺は知っている。

「大丈夫です。聞いてくれるだけでいいのです」

男はこちらを振り向くことなく言ってきた。男の顔は俯いており、表情は分からない。

「……いいですよ」

話を聞くだけなら、きっと大丈夫なはずだ。話を聞くと決めると、右手の音は鳴り止んだ。

俺の了承の返事を確認すると、男はゆっくりと話し始めた。

♦︎

住んでいたのは、1Kの狭いアパートでした。部屋に本棚が三台並んでいます。

ある日、本を一冊読み終えたので、棚に戻そうとしました。そうしたら、気がついたんです。

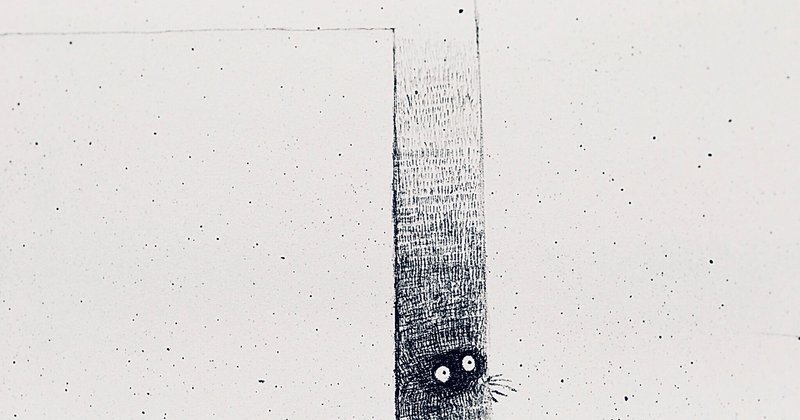

隙間から、人間のような目玉が二つ。

本棚と本棚のわずかな隙間から、こちらを見つめていました。隙間は5cm程度です。そんなところに人が入り込めるはずがありません。

びっくりして、「ひっ」と声をあげ、持っていた本を床に落としてしまいました。尻餅をついて後ずさり、数秒間くらい、そのまま固まっていました。

しかし一瞬だったので見間違いかと思い、もう一度その隙間を覗き込みました。

狭いアパートなので、本棚は壁に寄せています。そうしたら普通、隙間からは壁が見えるでしょう。でも、そこには何もないのです。真っ黒な闇が、ただ広がっていました。

その闇の中に、ギョロっとした二つの目玉が、やはりこちらを見ていたのです。

「ひっ」とまた声をあげ、今度は大きく距離を取るために、本棚と反対側の壁に寄せているベッドの上に飛び乗りました。目を逸らさず背中を見せないように。

何しろ警戒心がとても強かったので。

そのまま壁に背中を付けるようにして、隙間の目玉を観察していました。何時間も。ずっと同じ姿勢でいました。

しかし目玉は何もしてきませんでした。二つの大きな目玉だけで辺りをギョロギョロと見渡していました。

たまに目が合いましたが、何もしてきません。ただ、そこにいるだけなのです。

ずっと動かずに観察していましたが、何もしてくる気配がありませんでしたので、壁に張り付いていた身をゆっくりと起こして、隣のキッチンルームへ移動し始めました。亀のようにゆっくりとした動きで、隙間の目玉を見ながら。

何しろ、警戒心が強かったので。

隣の部屋に移動できたので、扉を閉めて耳をすませました。しかし、何の音も聞こえてきません。

そして、またゆっくりとその部屋の中に入り、本棚の隙間を確認しました。

目玉はまだそこにいました。

もしかしてこいつは何もしてこないんじゃないか、ただそこにいるだけなんじゃないか。そう思いました。

しかし、警戒心が強かったのです。

隙間を常に気にかけていました。いつでも逃げ出せるように心の準備をしていたのです。

そして夜が来ました。もしかしたら、夜に襲って来るかもしれない。そう思ったので、その日は眠りませんでした。ずっと隙間を見張っていました。

ふと気がつくと、隙間から目玉はなくなって暗闇だけになっていました。そしてその隙間から「スー、スー」という寝息が聞こえてきたのです。眠っていたのですよ。人間のように夜に眠っていたのです。

今思えば、この時に本棚の隙間を塞いでしまうとか、家から飛び出してお祓いとかを頼んだりとか、そういう行動をとっていれば良かったのかもしれません。しかしできませんでした。

何しろ、警戒心が強かったので。

そいつが怒って何かをするのではないかと不安だったのです。

寝ずに見張っていました。そのせいで、ひどい寝不足でした。流石に四日目に限界がきて、つい眠ってしまいました。

朝になって、はっとしました。しかし、隙間のそいつは何もしてきませんでした。ただそこにいるだけなのです。

そんな生活が一ヶ月程経った頃です。

次第に警戒心が薄れてきました。

ある朝起きると、朝食が作ってありました。テーブルの上に、トーストとベーコンエッグとサラダ、コーヒーが並べられていました。

再び警戒心が湧き上がってしまいました。

いつ、どうやって、こいつは、隙間から出て来たのか。

再び眠れなくなりました。しかし、人間ずっと眠らずにいられることなんてできません。眠りに落ちてしまった日の翌朝には毎回食事ができていました。しかし食べずに捨てていました。とても美味しそうだったのに。

しかし警戒心が強かったのです。

毎回毎回、それが続きました。

そのうち、朝食だけでなく、昼食、夕食も用意されるようになりました。しかし、毎回食べずにいました。

隙間の目玉が、いつ這い出て来て、これをつくったのか、不気味でしようがなかったからです。

このようなことが何ヶ月も続きました。

ある日のことです。

その日も帰宅すると、夕食として肉じゃがが用意されていました。しかし、いつもと違いました。手紙が添えられていたからです。

そこには『あなたの好物だったでしょう』と、よく知っている字で書かれていました。

それは死んだ母親の字でした。

はっとして、隙間を見ました。二つの目玉と目が合いました。

すると中から「ゆうちゃん」と、名を呼ぶ亡き母の声が聞こえました。

涙が止まりませんでした。

そして、縋るように隙間に手を伸ばしたのです。そうしたら、隙間から、手を掴まれました。

♢

「……話は以上です」

男は口を閉ざした。

隙間にいたのは、男の死んだ母親だったと、そういう話か。

「お母さんのことが好きだったんですね」

「ええ、つい警戒心をなくしてしまう程に」

「そうですか」

良かったじゃないですかと続けるところだが、どこか奇妙だ。

もしそうなら、何故この男はこんなに、暗い雰囲気をしているのだろうか。

「死んだ母親が好きだった……あれ程あった警戒心を解いてしまうほどに」

男は呟いた。

「警戒心が強かったんです。ええ、あの時から。

昔いじめていた奴が、そいつが自殺したとき、『いつか仕返しをしてやる』と遺書に残した。だから、いつでも警戒する癖がついていたんです」

「…………」

「大変でした。警戒心を解くのに、一年近くかかりました」

男はこちらを振り向かず、俯いたまま、ただ大きな目だけでギョロリと、こちらを見た。

「警戒心を解いてようやく……あいつから近づいてくれたんです」

公園内のブランコが、風もなくゆっくりと揺れた。

「雨が降り出しそうですね。梅雨が近いのでしょう。聞いていただき、ありがとうございました」

男がそう言いながら立ち上がった。

「なぜ、俺にその話をしたのですか」

俺がそう問いかけると、男が再びギョロリとした目だけをこちらに向けた。

「ただの興味本位です。あなたなら聞くのではないかと思った。ただそれだけです」

意外な答えに、何も反応できなかった。

「……好奇心は猫をも殺す」

男のその言葉に、右手の指がチクリと痛む。

「警戒心があったがゆえに、あいつは寿命がほんの少し伸びた。しかし……あなたみたいな方は気をつけた方がいい」

「ははは……それはそれは」

充分理解している、と言いたいところだが、この状況では何の説得力もない。

「これは復讐劇。しかし怪異とは、勧善懲悪ではない。誰にでも起こりうる。ゆえに恐怖となりえる。

それだけでも恐ろしいのに、自分から火中に飛び込むようでは……」

そう言いながら、男は歩き始めた。

瞬きをした刹那。もう何処にもいなくなっていた。

説教だったのだろうか。俺はもう、火傷どころではなくなっている。余計なお世話だ。しかし結局最後まで話を聞いてしまっている。これが聞いたものに呪いをかける話だったとしたら……。

“誰にでも起こりうる恐怖”。それこそ隙をついて、突然やってくるのだろう。

今回は良かったが、警戒せねばならない。この教訓が長く続けばいいのだが。

人が何故、好奇心を持つのか。

空いた心の隙間を埋めようと、無意識に働きかけているのかもしれない。

雨に降られないうちに、俺は公園を後にした。

第二話「隙間から」おしまい。

サポートしていただきました費用は小説やイラストを書く資料等に活用させていただきます。