会社をいつ辞めてもいいように

ここ数年間、己が職種で正社員は私一人であった。

属人的すぎて会社におけるリスクだとしばらく言われ続け、その声に押されて昨年後半から採用活動をし、思った以上に我が職種は売り手市場なのだと知り、私こそが求職者の立場になってやろうかしらと揺らぎながらも面接官を演じ続け、ようやく今年に入って少しか弱さも見える好青年を採用した。

チーム体制の安定化という目的を果たし、なおかつ私にとっては育成に成功すればいつ会社を辞めても迷惑をかけることのないというオプションを手にし、会社にとってはいつ私をクビにしてもいいというオプションを手にするという、ウィンウィンという結果であった。

「あいつは会社にしがみつく人間」

そう周りから評されても、オプションを己が心の中に持っておくことは肝要。

されど、私は戸惑っている。

己が職種は専門職に近い。そして、採用した彼は己が職種の未経験であった。

中世ヨーロッパ的な職能制度、つまりギルドだなと思った。明確な上下関係がある。

しかし、私には親方的な素養はない。

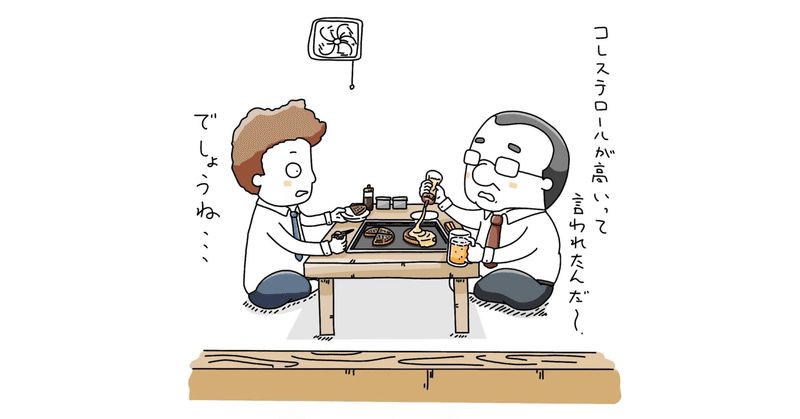

「一杯飲もうよ。」

その一言が言えない。

なぜなら、予定していない飲み会を自らが企画して、飲んだくれるほどの蛮勇さは持ち合わせない。

「ランチに行こうよ。」

その一言が言えない。

私の頭の中は、たいよう軒のラーメン半チャーハン。彼の弱々しくみえる肉体が受け付けるとは思えない。彼の目の前には洒落た野菜たっぷりのプレートランチがある。

自覚のない私は、己が欲に従順だった。

一人満腹になって昼ごはんから帰ってくると、彼は近い年齢の男子と弁当を食べていた。安堵した。

彼のスケジュールを覗くと、ランチや飲み会の予定が組まれていた。安堵した。

仕事の教え方がパワハラ。

自分には冷たいくせに他の若い女性とウヒョウヒョ話している姿はセクハラ。

そんな私の悪口を肴に盛り上がって、仲良くなるべし。

私は一人、地元の駅前の焼き鳥屋の前を通る。鼻腔いっぱいに炭火で焼かれた焼き鳥の匂いが満ちる。たまらんなあと思い、暖簾をかき分け、店に入る。ホッピーと串三種盛りを注文する。

サポートしてもらって飲む酒は美味いか。美味いです。