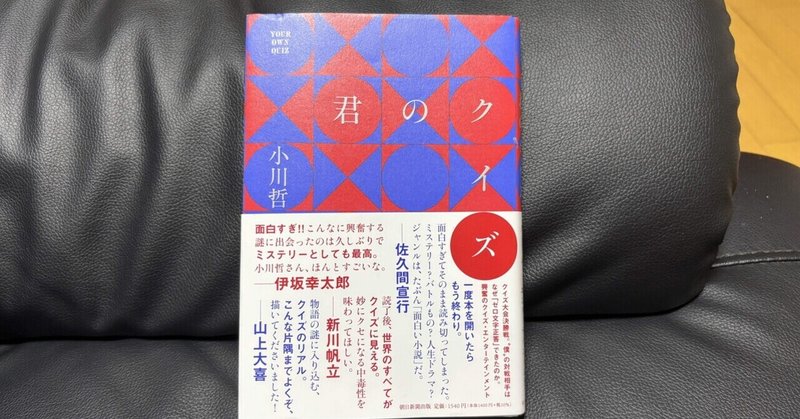

ミステリー然としていないが、最高のミステリーとしても面白い 小川哲 「君のクイズ」

買ったまましばらく積んでしまっていた本。

『地図と拳』がヘビー級だったので、最初にこの本を見た時は

"なんだか軽いな"

と思ったのも、読みそびれた理由かも。

軽いというのは、重さもあるし、装丁やタイトルの感じも。

『ユートロニカのこちら側』

『ゲームの王国』

と読んできて、そして満州国の架空の都市、

SF風味を帯びたまま、どんどんスケールが大きく壮大になり、

歴史大河小説のようにもなってきたところへきて、

え?今度はクイズの話?

と拍子抜けになったこともある。

少し前から積読棚からなくなったなと思っていたら相方が読んでいたが、

「元々、テレビでもクイズ番組とか見ないし、なんか入り込めなくて進まない」

と言うので、

あぁ確かに小川哲さんの小説は、その作り込まれた世界に入るのに少し手間取る感じは分かるな、と思った。

じゃぁ、僕が先に読むよ

と読み始めた。

ところがこれが読みやすい。

これまでと違って、ほぼ現実に近い世界で、またクイズの天才であるという以外はどこにでもいそうな主人公の話なので世界にも入り込みやすい。

しばらく読んで思ったのは、

これは『スラムドッグ$ミリオネア』じゃないか、ということ。

インド映画のようだが、実はダニー・ボイル監督が撮った2008年のイギリス映画(原作はインドの小説)

インド・ムンバイのスラム街出身で無学の青年ジャマールが、たまたま出演したTV番組「クイズ$ミリオネア」で大方の予想を裏切って最終問題までたどり着き、一夜にして億万長者となるチャンスをつかむが、不正を疑われてしまい・・・・

というあらすじだが、ちなみに「クイズ$ミリオネア」は世界各国でローカライズされていた大ヒットコンテンツで、日本でもみのもんたの司会で人気番組でした。

「ファイナルアンサー!?」という掛け声は番組離れて、今でも使うほど。

この『スラムドッグ$ミリオネア』でクイズ王でも博識でもないジャマール青年がなぜ勝てたのか?というと、クイズ設問の1つ1つが彼自身の生い立ちで経験した出来事に関係していたからなんですね。

映画では、このクイズ番組シーンと設問に関連するジャマール青年の回顧シーンがかわりばんこに出てくるのですが、

これがまさしく今作『君のクイズ』と同じなんですね。

そして、P44で主人公のこんな独白が出てくる。

クイズに正解できたときは、正解することができた理由がある。何かの経験があって、その経験のおかげで答えを口にすることができる。経験がなければ正解できない。当たり前だ。

『君のクイズ』の主人公の彼にとっても、自分の経験に紐づいた記憶によって、クイズで正解を導き出すことができると言ってる。

もちろん、彼はそれ以上の才能や努力の裏打ちもあるんだけど。

だけど、映画とこの小説が違うのは、映画ではあくまでもクイズは当時流行っていたテレビ番組を、物語をドライブしていくきっかけのモチーフとして使っていただけのようであり、

一方、小川哲さんの『君のクイズ』は、まさしくクイズというものの本質や、そのクイズというゲームもしくは競技に賭けている若者達の心の動きに焦点を当てているのだ。

なので、この作品を読んで映画を想起した、ということが失礼なのかもしれないが。

それにしても、クイズ番組の舞台裏で出場者たちがどんなことを考えて出題に回答しているのか、そんな心の動きまできめ細やかに書いているなんて、やっぱり小川哲さんの想像力は桁違いにすごい。

複数人の出場者でボタン早押しで回答者が決まるというよく見る設定のクイズ番組も、

「実はこんな風に考えて、こんなタイミングでボタンを押して回答しているのか!!」

というのが本当に面白い。

今作は SFではもちろんないし、ミステリー然とした体裁でもなくて、

どちらかというと業界お仕事モノ(お仕事ではないが)という趣きだが、

やはりミステリーとして読んでもいいのかもしれない。

いや、殺人事件がないだけで、最大の謎を論理的に考えていくという点では立派なミステリーだ。

「なぜライバルは設問を聞かずにボタンを押して正解できたのか?

八百長はあったのか?なかったのか?」

主人公は結果的にある番組の決勝で破れてしまうのだが、あきらかにライバルはテレビ局側とぐるになって八百長をしたかのような勝ち方だったので、

その裏には八百長があったのか?八百長でなかったとしたらどういうクイズだったのか?

その謎を主人公が番組録画を見直しながら推理していくというものだからだ。

クイズ番組好きも、ミステリー好きも、是非読んで欲しい作品でした。

<了>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?