食事と音楽と男と女 #6

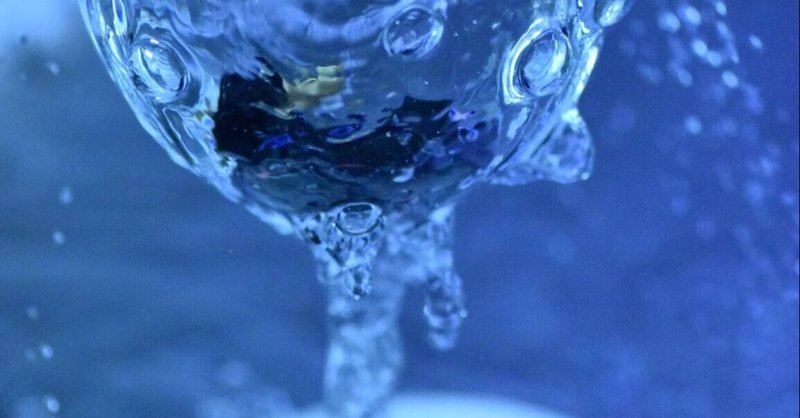

家に帰って服を洗濯機に放り込んで回し、バスルームへ。

シャワーを浴びながら、昨夜の彼の身体を思い出す。

あの腕に組み敷かれたら、即、理性は吹き飛ぶ。

そして身体の中に入ってきた圧倒的な質感に、全てがとろけてしまった。

また身体が熱くなってしまいそうになったので、シャワーを水にして頭から浴びてから出た。

窓を開けて風を入れる。残暑は厳しいけれど、秋の気配は確実にある。

空が少し高くなった気もするし。

下着姿のままごろん、とベッドに横になる。午前10時過ぎ。

こういう状態も二股って呼ぶの?

目を閉じる。

周りの人は何て言うかな。彼を悪者にするかな。

寝返りを打つ。

いったい私は何を考えているんだろう。

誰かのために恋するわけじゃないし、体裁を気にする恋なんて、間違った幸せな気がする。

目を開く。

私は私。

私にしか私の人生は生きられない。

感情に流されたとしても。

誰かの涙と引き換えにしたとしても。

タイミングを逃したら永遠に掴むことは出来ない。それは人の心に対して、最もそう感じる。

起き上がって、自分もTシャツを着た。

スカートを履き、耳たぶの後ろにいつものパフュームをつける。

このパフュームは下着メーカーのものだけど気に入っている。

ハイブランドの香水ではなくて下着メーカーというのが、何だか私らしくないか、と思う。

高級なものが似合うような身の丈じゃないっていうか。

11時過ぎ。家を出る。歩いても良かったけれど、汗だくになるもの困るし、早く逢いたいからタクシーに乗った。

土曜日は平日残業しない分、積まれたタスクがあれば消化すると以前話していたから、今日もそんな感じなのかな、と想像してみる。

マンションに着き、オートロックの入口から部屋番号を呼び出す。

自動ドアが開き、エレベーターに乗って「8」を押す。

エレベーターを降りて部屋へ向かおうとすると、扉の開く部屋があった。

佐橋さんだった。

彼は昨夜、店での別れ際に見せたのと同じような、ちょっと情けない顔をしていた。

近づくと私の腕を引っ張り、少し強引に玄関の中へ引き込んだ。そしてその場で強く抱き締め、長い長いキスをした。

「ごめん。ずっと頭から離れなくて」

私の耳元で、少し苦しげな声で彼は言った。

ほんの3〜4時間しか離れてないのに、かわいいこと言うな、と思った。

男の人は手中に収めたらもうエサをやらない生き物だと思っていたけど、この人は違うのかな。

”元恋人“ にも、同じように接したのかな。

なんて、頭の片隅で考える。

「前から思ってたけど、紗織さん、いい匂いがする」

そう言って耳の後ろに口づける。

彼の柔らかな唇と髭の感触で背筋がゾクゾクし、冷静に考えていたことが吹っ飛ぶ。

「さおり、でいいです。さん付けないでください。私の方が年下だし。それに」

彼は私の目を覗き込む。

「それに、もう」

再び、深い深い口づけを交わす。

部屋に入ると、デスク上のモニターにはプログラムを書いている最中と思しき画面と、Webサイト画面と、ドキュメントが映し出されている。

「お仕事されていたんですね」

「でも、全然はかどってない」

彼は苦笑いした。

「私のせいですか」

振り向いて訊くと、彼は「違う、俺のせい」と言った。

彼はオフィスチェアに、私はベッドに座った。

「さっき、連絡したんだ。相手に」

彼女、という言葉を使いたくないようで ”相手” と呼んだ。

「なんて、ですか」

「もう待てない。悪いけど、このまま終わりにする、って」

なんて残酷な言葉だろうと思った。

でもそれは私にとっては始まりを告げる言葉だから、とても甘美な響きでもあった。

「返事はあったんですか」

「いや。既読はついたけど」

なんとなく、嫌な感じがする。

既読スルー。何を考えているかわからないというのは、怖い。

「別れたくない、とか思っているんじゃないですかね」

「どう思われても、終わりは終わりだ」

そして彼は強い視線で私を見た。

「終わらなければ、ちゃんと始められない。だから、こういう言い方しかない」

彼はベッドに座る私の元へ来て、抱き締めた。

「ちゃんとは始められなくても、もう始まってる、と思ってます」

私は言った。

彼は甘えた声で「うん…」と頷き、私の耳の後ろに再び鼻を寄せ、唇を押し当てた。

「紗織も、俺に敬語使わないで。あと俺は直人、だから」

そう言って、私を押し倒す。

部屋は晩夏の強い日差しが差し込み、白い壁に反射して眩い。

直人の肌も表情も、白く輝いてぼやけた輪郭を描く。

まだお昼前なのに…なんて誰も咎めない。

すっかりとろけている私の中に、深々と彼は身を埋めた。

彼の眉間に寄るしわや、吐息と共に小さく漏れる声に心が震える。

それが私の内側の反応として現れるようで、さらに彼も反応する。

私の顔の横についた彼の腕に、唇や舌を這わせる。

その横顔を見て彼は更に興奮してしまうらしい。

この腕が好きなのだから、仕方ない。

「紗織、ほんとにいい声してる…」

身体の相性がいいっていうのだろうか、こういうの。

真っ白な光の中で、私達は何度も達した。

* * * * * * * * * *

「すごい汗」

私が言うと、直人は照れくさそうに「もっかいシャワー浴びてこないとな」と言って起き上がった。

彼がシャワーを使っている間、窓からの風を浴びながらぼんやりとしていた。身体もまだ余韻が抜けていない。

ふと、デスクに置かれた彼のスマホにメッセージ着信を知らせる音が鳴る。

もしかしたら、と思う。

私もシャワーを借り部屋に戻ると、彼は左肘で頬杖をついてPCに向かっていた。

そしてこちらを見て「さすがに腹が減ったよ」と笑う。

時計を見ると既に14時を過ぎている。

「食べに行く? それとも何か作ろっか?」

直人がそう言うので私は「作るって? 誰が?」と訊いた。

「俺が」と彼は答える。

「俺、あの店で働いてるの、知ってるでしょ」と笑う。

「あ、まぁ確かに」

「俺ね、料理好きなんだよね」

そんな事を話していたら、再び彼のスマホが鳴った。

手に取り画面を見て、私に目配せした。

“彼女から”

彼はそのまま通話に出る。

感情を抑え込んだ、低い声で淡々と言葉を発する彼と、微かな女性の声を、私はすぐ横で聞くことになった。隠すことは何もないという彼のアピールでもあるのだろう。

「会っても会わなくても、答えは変わらない。時間を置いてもだ。…俺、もう他に好きな人がいるから」

じゃあ、と言って、彼は切った。

小さく、ため息。少しの沈黙。

そのあと彼はスマホを操作をした。ブロックと、連絡先の消去。

終わるって、呆気ない。ちょっと恐怖だ。

でも、顔も名前も知らない相手に同情の余地はない。

「飯! 本気で腹減ったよ」

心底困ったような顔して彼は「外に食いに行こう」と立ち上がった。

* * * * * * * * * *

南インドのカレーを食べに来た。

北と南の違いは、北のカレーは濃厚で、小麦の生産があるのでナンやチャパティなどと一緒に食べる。

対して南のカレーはサラサラで、稲作があるので米と食べる。使われているスパイスも違うらしい。

“ミールス”と呼ばれる定食を頼んだ。

大きな一皿にカレーとライス、サンバルという豆と野菜のスープに、ラッサムという薬膳スープ。サラダにパパドという豆で作られたパリパリのお煎餅みたいなものも載っていて、見映えもキレイだった。

佐橋さんは更にビリヤニも頼んでいた。

「そんなに食べます?」

そう言うと「敬語」と指摘して、パクパク口に運びながら彼は言った。

「痩せの大食いとか言われたことある。それに運動のあとだしね」

そうしていたずらっぽく笑った。

運動。まぁ間違ってはいない。

「北インドのカレーは巷にもよくあるから食べ慣れてるんじゃない? どう? 比べてみて、好みある?」

「そうね…、インドカレーってナンで食べるものって印象が強くて、まだちょっと意外な感じがしてるかな。直人…は、どっちが好きなの?」

初めて呼び捨てて呼んで照れていると、またいたずらげな笑みを浮かべる。楽しそうだな、と思う。

「俺はどっちも、なんでも好き」

「あ、ズルい」

不敵な笑み、とはこのことか。でも、かわいいと思う。年上だけど。

食事の後は、ビールでも飲もうと直人が提案した。

あれだけ食べてビールが入るのか不思議だったけど、クラフトビールのいい店がある、と彼は上機嫌だった。

元カノからの解放から、なのかな。

「ワインはたまに飲むけど、ビールってあまり詳しくなくて」

私がそう言うと、直人は味の濃さやアルコール度数について話してくれた。

「私、たぶんスタウトとか、黒いビールは苦手かも。あと度数の高いのも」

「日本のビールに近いのがピルスナー。ビールの苦味が苦手な人は女性はヴァイツェンとかもいいかもね。俺はIPAが好き」

「じゃあ、私もそれで」

そう言うと「うちの店に来てる時と同じだな」と彼は笑った。

まだ色々勉強中なの。これからきっと、自分の好みで頼んでいけるようになるはずだから。

彼はパイント、私はハーフサイズ。

「あれだけ食べてパイント飲むって、どういうお腹してるの?」

「こんな」

彼はシャツの裾をめくってお腹を出した。

「本当に見せなくていいよ」

昼間の事を思い出しそうになったので、ビールに逃げ込んだ。

「なにこれ、すごくいい香りがする!」

そう言うと彼はニッコリと笑った。

夏ももうすぐ終わるけど、こうやってビールを飲むのはいいなと思った。

「彼女のこと、本当にスッキリしたと思う?」

直人は上機嫌な笑顔を崩さず言った。「まぁ、区切りはつけられたかなとは思ってる。昨日までのモヤモヤは今はない」

私はテーブルについた彼の腕をしばらく眺めた後、言った。

「私が直人を好きになった理由って、話したことなかったよね」

「店に来るようになったきっかけってことか」

「うん。実はね…その腕、なんだ」

「腕?」

私は通りがかりでたまたま見かけた、車から降りてくる時のその腕に恋をした、と話した。

「変わってるね」

彼はちょっと驚いたように目を丸くした。

「でも俺もそういう意味では似てるのかな。紗織の事をいいなと思った理由」

「挨拶とか礼儀正しいから、じゃなくて?」

「それもそうなんだけど、声、なんだ」

「声?」

「うん。なんとも言えない透明感を持った声だなって思って。俺、音に敏感で、そういう認識力が人より強いみたいなんだ。だから音楽もヘヴィメタとか好きじゃなくて、あぁいうのばかり聴いてる。フランスが好きなのも、フランス語って俺にとっては言語というより音楽なんだ。一日中聴いてても心地良いって思える」

でも海外旅行では耳栓は必須なんだ。雑音にも敏感だから、と苦笑いした。

「前も言ったかもしれないけど、紗織は歌ってみたらいいのにって思う。今は俺の部屋に楽器無いから無理だけど、大学時代はジャズ研に入ってて、ウッドベースとかギターとか、少しかじってたんだ。ギターがあれば ”星影の小径” とか弾いたのに。絶対紗織の声に合うと思うんだよな」

Ann Sallyには絶対敵わないよ、と私が言うと、彼女とは全く別なんだよ、と笑う。

カラオケさえほとんど行かないのに歌なんて。聴くのは好きだけど自分が歌うなんて。

直人がギターやウッドベースを弾く姿を想像してみた。

間違いなく、演奏する腕に惹かれる。そしてその手から奏でられる音にも。

直人はIPAを飲みながら、昨夜部屋で聴いたHYUKOHの「LOVE YA!」を口ずさんだ。

HYUKOHのボーカルの声は、乾いた色っぽさがあったけれど、直人の歌声は、艶やかで温かだった。

直人もそうだったように、私は彼の声にも恋をした。

彼の奏でる音楽が聴きたい、と思った。

----------------------------------------

#7 へ つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?